MENÜ

Persönlicher Hinweis:

Ich lebe seit einem Hirnabszess mit bleibenden neurologischen Einschränkungen.

Diese betreffen unter anderem meine körperlichen Möglichkeiten, meine Belastbarkeit,

mein Denken und mein Tempo.

Alles, was ich hier schreibe, entsteht aus dieser Lebensrealität heraus

und ist nur vor diesem Hintergrund vollständig zu verstehen.

Regulation ist für mich nichts Theoretisches. Es ist etwas, das ich jeden Tag spüre. Seit dem Hirnabszess ist vieles nicht mehr selbstverständlich. Vor allem nicht dieser innere Zustand, in dem man einfach sein kann.

Nach dem Hirnabszess ist vieles anders geworden. Mein System ist sensibler. Dinge, die früher einfach mitgelaufen sind, kosten heute Energie. Zu viele Reize, zu viele Abläufe gleichzeitig – das merke ich sofort. Nicht im Kopf, sondern im Körper.

Er hat auch viele Traumen ausgelöst. Und genau deshalb ist Regulation so wichtig. Mein System ist schnell im Alarm. Manchmal reicht wenig und ich merke: Ich bin wieder im dauernden Bereitsein, im Mitdenken, im unterschwelligen Aufpassen. Mein Nervensystem bleibt dabei ständig wach. Es kommt nicht in einen tiefen, gleichmäßigen Zustand. Es ist immer ein wenig angespannt, auch dann, wenn eigentlich nichts los ist.

Darum entscheidet Regulation für mich darüber, ob ich nur funktioniere oder ob ich wirklich lebe. Ohne Regulation wird alles schnell zu viel. Selbst Dinge, die eigentlich gut tun würden.

Ich habe früh gemerkt, dass mein Weg über den Körper führt. Über das Gehen, über Wiederholung, über das langsame Üben. So kann mein Nervensystem wieder Sicherheit finden. Nicht Kontrolle, sondern Sicherheit.

Und ich komme immer wieder darauf, in welchen Situationen Traumen noch da sind, auch heute noch. Oft zeigt sich das erst im Körper. In der Bewegung, im Stocken, in der Spannung. Es bleibt ein ständiges Lernen, aber auch ein Lösen.

Vor allem durch Bewegung. Denn Traumen zeigen sich meist in Bewegung. Und dort kann auch Regulation passieren. Darum ist therapeutisches Tanzen für mich so gut. Es hilft mir, Spannungen wahrzunehmen und langsam weicher werden zu lassen. Ohne Druck, ohne viele Worte. Schritt für Schritt.

Regulation bedeutet für mich, wieder bei mir zu sein. Zu spüren, was geht und was nicht. Zu merken, wann es genug ist. Wann Bewegung hilft und wann Ruhe nötig ist.

Weitwandern oder Pilgern ist nur bedingt Abenteuer, es ist vor allem ein Raum, in dem genau das möglich wird: ein Alltag ohne Überforderung, mit klaren Abläufen, in dem mein System wieder hören kann, was es braucht.

Nach jeder Pilgerfahrt oder nach einem Weitwanderweg gewinne ich wieder mehr Vertrauen. Vertrauen ist kein Anfangspunkt, sondern etwas, das entsteht, wenn mein System lange genug erleben darf, dass nichts von ihm verlangt wird.

Ich bin sicher, ohne etwas kontrollieren zu müssen.

Ohne Regulation wäre alles nur Reaktion.

Mit Regulation wird es wieder Leben.

Schritt für Schritt. Wie beim Gehen.

Ich habe lange versucht, das über Denken zu lösen. Verstehen, einordnen, erklären. Das hilft ein Stück weit, aber es bringt keine echte Ruhe. Was mir wirklich hilft, ist etwas viel Einfacheres: Gehen.

Gehen – nicht als Training, sondern als Zustand

Wenn ich gehe, wird es ruhiger. Der Atem wird gleichmäßiger. Der Blick geht weiter. Die Gedanken werden weniger.

Ich muss nichts entscheiden und nichts organisieren. Ein Schritt nach dem anderen reicht.

Zu Hause bin ich immer eingebunden. Auch dann, wenn ich eigentlich nichts vorhabe. Da laufen Abläufe, Gewohnheiten, Erwartungen. Vieles davon automatisch.

Nach dem Hirnabszess merkte ich: Das ist auf Dauer zu viel. Nicht ein einzelnes Ding, sondern die Summe aus vielen kleinen Anforderungen gleichzeitig. Auch Ruhe ist zu Hause oft nicht wirklich ruhig. Natürlich kann ich zu Hause spazieren gehen oder bewusst Pausen machen. Das tut auch gut. Aber es bleibt eingebettet im Alltag. Am Ende des Tages bin ich wieder mittendrin.

Der Alltag hört nicht auf. Mein System bleibt wachsam. Nicht, weil konkret etwas passiert. Sondern weil jederzeit etwas passieren könnte. Ein Geräusch. Eine Frage. Eine Kleinigkeit, die Aufmerksamkeit braucht. Auch wenn nichts davon eintritt, bleibt diese Bereitschaft im Körper.

Ich spüre es daran, dass ich innerlich nicht ganz herunterfahre. Es ist, als wäre ein Teil von mir ständig auf Empfang. Nicht angespannt im klassischen Sinn, aber auch nicht wirklich entspannt.

Nach dem Hirnabszess ist genau das anstrengend. Dieses dauernde „Bereit sein“, dieses Mitdenken, dieses ständige Aufpassen. Mein Nervensystem kommt so nicht in einen tiefen, gleichmäßigen Zustand.

Zu Hause kann ich mich erholen, aber ich kann mich dort kaum vollständig regulieren. Und diese Regulierung ist für mein Überleben wichtig geworden.

Auf einem Weitwanderweg ist das anders, denn der Weg ist der Alltag.Der Tag ist überschaubar: gehen, essen, schlafen. Mehr nicht. Keine Termine, keine Rollen, keine Dinge, die gleichzeitig Aufmerksamkeit wollen.

Regulation braucht Dauer, nicht kurze PausenRegulation entsteht bei mir nicht durch kurze Auszeiten. Sie entsteht durch Dauer. Deswegen tun mir Weitwanderwege so gut.

Natur verlangt nichts von mir. Ob Wald oder Meer. Am Meer kommt Weite dazu. Der Horizont. Die gleichmäßigen Geräusche.

Im November war ich am Camino Francés und im April ebenso dort zwei Wochen unterwegs.

Gut – aber über das Jahr gesehen zu wenig.

Das hier ist keine Reha, die irgendwann abgeschlossen ist. Die Schäden bleiben. Der Unterschied liegt darin, wie gut ich damit umgehen kann – und das hängt direkt davon ab, wie stabil mein System ist.

Noch trägt mich mein Wille. Aber ich weiß, dass das nicht unbegrenzt so sein wird. Darum ist es wichtig, jetzt gegenzusteuern.

In den letzten Wochen sind die Bedingungen draußen schwierig. Eisige Temperaturen, ständig Minusgrade, gefrorene Wege. Dinge, die ich früher einfach hingenommen habe, wirken sich heute viel direkter auf mein System aus. Ich merke, dass mir die Kälte und die Unsicherheit am Untergrund Energie ziehen.

Ich bewege mich vorsichtiger, angespannter. Das Gehen verliert seinen Rhythmus. Dazu kommt, dass es mich am Eis auch geschmissen hat, mit einer Oberschenkelzerrung und einem Körpersystem, das danach spürbar durcheinander war. Seitdem ist Regulation deutlich schwieriger. Nicht nur körperlich, auch innerlich. Der Körper bleibt noch wachsamer, noch vorsichtiger. Und genau das ist auf Dauer anstrengend.

Diese Wochen haben mir wieder klar gezeigt, wie stark äußere Bedingungen auf mein Befinden wirken. Wenn Bewegung nicht mehr flüssig möglich ist, wenn jeder Schritt Aufmerksamkeit braucht, dann fehlt mir etwas. Vielleicht ist es deshalb, dass mich der Gedanke ans Wegfahren gerade jetzt wieder so beschäftigt.

Nicht aus Ungeduld, sondern aus Wahrnehmung. Ich spüre sehr deutlich, dass mein System im Moment keinen guten Rahmen hat, um sich zu regulieren.

Ich merke: Meine Regulation funktioniert nicht mehr richtig. Nicht schlecht – aber nicht gut genug. Ich bin schon zu lange zu Hause, im Alltag gefangen.

Deshalb denke ich jetzt an einen Weg in Portugal, in den nächsten Wochen. Vor allem, weil es dort wärmer ist. Wärme macht für mich im Moment den Unterschied: weniger Spannung im Körper, mehr Sicherheit im Gehen, weniger Widerstand bei jedem Schritt.

Es geht mir nicht um einen bestimmten Weg oder um ein „Dort“. Es geht um Bedingungen, unter denen Bewegung wieder flüssig möglich ist. Um einen Rahmen, der mein System entlastet, statt es zusätzlich zu fordern.

Ein Camino in Spanien wäre derzeit etwas anderes. Nicht grundsätzlich, sondern im Moment. Kältere, wechselnde Verhältnisse würden meinem System gerade mehr abverlangen, als ihm gut tut. Portugal passt jetzt besser.

Manchmal geht es nicht darum, mehr auszuhalten, sondern rechtzeitig zu merken, dass etwas fehlt. Dann braucht es kein ständiges Gegensteuern. Mein System kann sich beruhigen, statt permanent aktiv zu bleiben.

Ich komme wieder in einen Zustand, in dem mich das Vorhandene nicht mehr überfordert. Das, was ich schon kurz nach dem Hirnabszess erkannt habe, gilt noch immer – nur auf einer anderen Ebene. Damals fehlten mir die Worte, heute kann ich es benennen. Regulation.

Und dieser Weg ist es nach wie vor, den ich gehe: diese Regulation zu verbessern. Denn nur wenn sie gelingt, lebe ich wirklich.

Ein neues Jahr beginnt und im März jährt sich zum zehnten Mal die Zeit nach dem Hirnabszess. Oft werde ich gefragt, wie es mir heute geht. Die Frage ist gut gemeint, aber sie greift zu kurz. Denn es geht nicht um gut oder schlecht, nicht um gesund oder krank, nicht um fertig oder unfertig. Es geht um etwas anderes, das ich lange selbst nicht benennen konnte. Es geht um Regulation.

Nicht als medizinischen Begriff, sondern als etwas sehr Konkretes in meinem Alltag. Etwas, das mein Leben heute trägt.

Zehn Jahre sind vergangen, seit mein Leben abrupt zum Stillstand gekommen ist. Hirnabszess, Intensivstation, Reha, das langsame Zurückfinden in etwas, das man wieder Leben nennen kann.

Am Anfang ging es ums Überleben.

Später ums Funktionieren.

Lange Zeit um Rehabilitation.

Erst viel später habe ich verstanden, dass all das nur die Oberfläche war und dass es darunter um etwas viel Grundlegenderes ging.

Damals hatte ich dafür keine Worte. Ich wusste nur, dass nichts mehr so selbstverständlich war wie früher. Mein Körper war nicht mehr intakt, und vor allem nicht mehr automatisch stabil.

Dinge, die früher einfach passiert sind, sind heute anstrengend. Gespräche fordern plötzlich mehr, Geräusche werden schnell zu viel, Entscheidungen ermüden mich schneller.

Lange dachte ich, ich müsse einfach nur wieder belastbarer werden. Wieder mehr aushalten, wieder normal funktionieren, wieder hinein in das alte Leben.

Heute weiß ich, dass es nie um Belastung ging. Es geht um Ordnung im System. Körper, Kopf und Geist dürfen nicht gegeneinander arbeiten.

Regulation bedeutet für mich, dass mein Körper wieder in einen Zustand kommt, in dem er nicht dauernd Alarm schlägt. Seit dem Hirnabszess reagiert mein Nervensystem schneller. Es funktioniert, aber es ist empfindlicher geworden.

Wie ein Rauchmelder, der korrekt arbeitet, aber schon beim kleinsten Dampf losgeht.

Regulation heißt nicht, diesen Rauchmelder auszuschalten oder zu ignorieren. Sondern ihm immer wieder zu zeigen, dass gerade kein Feuer ist.

Wenn ich das nicht tue, passiert nicht einfach nichts. Es passiert zu viel. Der Kopf wird voll, der Körper wird unruhig oder müde, die Bewegung verlangsamt sich. Reize brauchen länger, um zu verschwinden. Erholung dauert länger.

Ich werde nicht klassisch krank.

Aber ich werde instabil.

Und das merke ich meist erst im Nachhinein. Oft hilft dann ruhiges Gehen, am besten in der Natur. Ich spreche dann oft vom, “...wieder auf gleich gehen!”.

Der Alltag zu Hause fühlt sich dicht an. Viele Reize, viele Rollen, viel Gleichzeitigkeit. Für ein Nervensystem, das früher vieles automatisch geregelt hat, ist das kein großes Thema.

Für meines schon.

Deshalb brauche ich Zeiten, in denen alles einfacher wird. Zeiten, in denen der Rhythmus klar ist, in denen weniger entschieden werden muss, in denen der Körper wieder führen darf und der Kopf leiser wird.

Nicht als Rückzug vom Leben, sondern als Voraussetzung dafür, dass Leben für mich überhaupt funktionieren kann.

Das Weitwandern ist für mich kein Hobby geworden. Auch kein sportliches Ziel. Und ganz sicher keine Flucht.

Es ist eine meiner wichtigsten Formen der Regulation.

Beim Gehen über längere Zeit passiert etwas sehr Ursprüngliches. Schritt und Atem finden einen gemeinsamen Rhythmus und die Reizdichte wird weniger. Der Körper kommt in einen gleichmäßigen Zustand, ohne dass ich etwas aktiv steuern muss.

Gedanken ordnen sich oder werden still. Genau dadurch entsteht wieder Stabilität.

Wenn ich zurückkomme, bin ich nicht weg vom Leben, sondern ich bin wieder mehr da.

Lange hatte ich das Gefühl, mich dafür rechtfertigen zu müssen. Warum ich gehe. Warum ich länger unterwegs bin. Warum ich Pausen brauche, die andere nicht brauchen und gehe, wenn andere nicht mehr gehen.

Heute sehe ich das anders.

Regulation ist für mich keine Wellness. Es ist Wartung. Ohne sie funktioniert mein Alltag nicht. Deshalb höre ich heute früher hin und reagiere früher. Nicht unbedingt aus Angst, sondern aus Erfahrung.

Eine Angst sitzt dennoch tief in mir. Es ist die Angst vor der Bewegungslosigkeit, wie ich sie im Krankenhaus erlebt habe und wie sie mich auch lange Zeit danach noch begleitet hat. Diese Starre, dieses Ausgeliefertsein an den eigenen Körper, hat sich eingebrannt. Sie ist leiser geworden, aber verschwunden ist sie nie. Das möchte ich nie wieder erleben.

Ich war lange der Meinung, man müsse irgendwann mit der Rehabilitation fertig sein, um endlich wieder zu leben. Inzwischen weiß ich, dass Rehabilitation kein Abschnitt ist, der endet.

Sie integriert sich ins Leben.

Nicht als Mangel, sondern als Art zu leben.

Ich kann nicht zehn Jahre nur rehabilitieren. Aber ich kann auch nicht so tun, als wäre alles wie früher. Die Wahrheit liegt dazwischen.

Was sich mit der Zeit verändert hat, ist nicht nur mein Umgang mit Regulation, sondern mein ganzer Umgang mit meinem Körper. Regulation ist wichtig für mich, aber sie steht nicht allein. Da sind auch Dinge, die geblieben sind, ein Körpergefühl, das nicht immer verlässlich ist, ein Gleichgewicht, das Aufmerksamkeit braucht, ein Denken, das anders läuft als früher. Viele kleine Baustellen, die im Alltag mitlaufen, meist leise und für andere kaum sichtbar.

Diese Dinge sind nicht ständig da, aber sie melden sich, vor allem dann, wenn ich müde bin oder zu viel auf einmal möchte. Regulation hilft mir dabei, den Rahmen zu halten, damit nicht alles gleichzeitig kippt und ich den Überblick verliere.

Ich weiß heute besser, was mir guttut und wann ich langsamer werden muss, nicht nach festen Regeln, sondern aus Erfahrung. Es ist ein ständiges Austarieren zwischen Gehen und Pausieren, zwischen Aufmerksamkeit und Vertrauen. Und oft ist genau dieses Gehen der einfachste Weg, wieder Ordnung hineinzubringen, Schritt für Schritt, ohne viel nachzudenken.

Ich muss nichts mehr beweisen. Ich darf mit dem unterwegs sein, was da ist, mit einem Körper, der nicht mehr so funktioniert wie früher, mit einem System, das Aufmerksamkeit braucht, aber trägt, und mit einem Leben, das anders geworden ist.

Persönlicher Hinweis:

Ich lebe seit einem Hirnabszess mit bleibenden neurologischen Einschränkungen.

Diese betreffen unter anderem meine körperlichen Möglichkeiten, meine Belastbarkeit,

mein Denken und mein Tempo.

Alles, was ich hier schreibe, entsteht aus dieser Lebensrealität heraus

und ist nur vor diesem Hintergrund vollständig zu verstehen.

Vor Jahren hat ein einschneidendes Erlebnis mein Leben aus der Bahn geworfen. Warum mir das Gehen nach dem Hirnabszess so sehr hilft, der Starrheit zu entkommen, darüber erzähle ich heute und über meinen Herbst/Winter-Camino Frances.

Ich habe das Gehen wieder gelernt – Schritt für Schritt, mit all den unzähligen Wiederholungen, die es dafür brauchte. Und heute gehe ich fast schon exzessiv. Zu viel, sagen manche. Aber ich gehe einfach. Es ist mein Weg zurück ins Leben.

Hier zum Anfang meiner Geschichte, die vor 10 Jahren begann.

Den Camino Francés bin ich diesmal in nur 17 Tagen gegangen, plus vier Tage nach Muxia und Finesterre und nochmal drei Tage zurück nach Santiago. Ein Tempo, das früher nie möglich gewesen wäre. Und doch wurde es möglich, weil mich dieses Gehen trägt, weil es mich innerlich ordnet.

Unter allen Umständen wollte ich damals das Gehen lernen, um all das wieder spüren zu dürfen. Es war ein immenser Aufwand dafür nötig, aber es hat sich gelohnt. Jeder zusätzliche Schritt benötigte Wochen, aber ich dachte nie ans Aufgeben.

Ich konnte Teile meiner Propriozeption zurückerobern, aber leider nicht nachhaltig. Ich muss dranbleiben. Eines der wenigen "muss" in meinem Leben. Ich habe nicht einfach Gehen gelernt – ich habe mein Ich-Gefühl zurückgeholt.

Bei meinem Thalamus-Hirnabszess verlor der Körper nicht nur Funktionen, sondern auch die Selbstwahrnehmung:

Das nennt man propriozeptive Identität. Und ich habe darum gekämpft, sie zurückzubekommen. Nicht für Kilometer. Nicht für Fitness. Sondern für das Gefühl: „Ich bin wieder ich.“

Viele Menschen begreifen das nicht, aber ich habe nicht Gehen gelernt – ich habe mich selbst damit zurückerobert.

Diesmal durfte ich in der Rioja die Sonne, in der Meseta die Kälte, am C'Obreiro den Schnee und in Galizien den Regen spüren. Es war wundervoll, in jeden dieser Abschnitte tief einzutauchen. Andere Pilger konnten oft nicht verstehen, wie ich oft angesichts des Wetters so positiv gestimmt sein konnte.

Zehn Jahre lebe ich jetzt mit den Folgen des Hirnabszesses.

Allein am Leben zu sein – das ist mein größter Verdienst.

In all diesen Jahren habe ich keinen einzigen Tag vergeudet. Vielleicht nicht jeden Tag geschafft – aber keinen verschenkt.

Vieles hat sich verschoben. Vor allem die Prioritäten.

Heute geht es nicht mehr darum, etwas zu erreichen.

Es geht darum, lebendig zu sein.

Dieses Leben zu spüren – mit jeder Faser.

Geld? Status? Erfolg?

Nicht mehr das, woran ich mich orientiere.

Das eigentliche Gut liegt woanders.

Es liegt darin, da zu sein.

Hier. Jetzt.

Und dieses Geschenk auch wirklich wahrzunehmen.

Bewusst. Dankbar. Schritt für Schritt.

Das rhythmische Gehen – dieses einfache, beinahe meditative Hin und Her von links nach rechts – wirkt auf mein Körpersystem wie eine sanfte EMDR in Bewegung. Es stimuliert den Vagusnerv, beruhigt mein Nervenkostüm und verleiht meinem Inneren Stabilität.

In der Bewegung finde ich Halt. Sobald ich weniger gehe oder das Gehen aussetze, gerät mein System ins Wanken. Die Starrheit, dieser kaum greifbare Zustand zwischen Erstarrung und Rückzug, breitet sich rasch aus, wenn die Schritte fehlen. Es ist, als müsste sich mein Körper im Gehen erst daran erinnern, wie Regulation funktioniert.

Nichts davon ist selbstverständlich. Kein Tag, an dem sich mein Körper von selbst ordnet. Was nach außen oft mühelos wirkt, ist das Ergebnis unzähliger kleiner Wiederholungen, geduldiger Übungen und vieler Anläufe.

Vielleicht lässt sich mein Erleben so beschreiben: Nichts davon ist selbstverständlich. Kein einziger Tag, an dem sich mein Körper mühelos ordnet. Diese Stabilität, die nach außen oft so leicht wirkt, ist das Ergebnis unzähliger kleiner Übungen, Wiederholungen, Versuche. Bleibe ich zu lange still, verliert mein System seinen Halt – und ich muss mir den Weg zurück in die Beweglichkeit erst wieder erarbeiten.

Das Gehen ist dabei nicht nur Fortbewegung. Es ist mein tägliches Ringen darum, nicht in dieser Starrheit zu versinken. Jeder Schritt hält mich im Leben, Schritt für Schritt, immer wieder neu. Es ist nie mühsam, sondern bereitet mir Freude.

Mühsam wird es nur dann, wenn ich gegen mich selbst arbeite – wenn ich mehr will, als mein System geben kann. Doch gerade darin liegt ein Geschenk: Dieses Gehen ist ein „Muss“, das nicht eng macht, sondern mich befreit. Ein „Muss“, das mir Bewegung schenkt – und damit Freiheit.

All das ist kein Zeichen von Schwäche, sondern ein Zeichen dafür, dass Bewegung meine Hauptregulationsstrategie ist.

Doch dieses Gefühl hält nur, solange ich in Bewegung bleibe. Zu Hause gehe ich auch viel, aber längst nicht so viel wie hier oder auf meinen Weitwanderwegen.

Und dann, im Alltag, spüre ich die Starrheit wieder deutlicher. Sie sitzt dann tiefer und rührt stärker.

Zu Hause bewege ich mich weniger – und das bedeutet: weniger Regulation.

Auf dem Camino ist alles anders. Dort bin ich im Ausnahmezustand, aber im besten Sinne. Der Weg schenkt mir Richtung und Sinn. Ich bin eingebunden in eine Gemeinschaft, umgeben von Natur, frei von vielen Verpflichtungen. Es ist, als würde der Weg selbst zur Therapie werden – mit jedem Schritt ein Stück mehr bei mir.

Zu Hause hingegen ist vieles enger. Die vertraute Umgebung, alte Gewohnheiten, Erinnerungen – sie alle berühren andere Ebenen meines Nervensystems. Stressreaktionen, die ich auf dem Camino kaum noch spüre, tauchen hier wieder auf. Dort bin ich im Fluss – hier falle ich leichter zurück in alte Muster.

Am Anfang meiner Erkrankung war mein Fokus ganz klar: Ich wollte, dass es mir gut geht. Stabilität war alles. Heute – mit mehr innerer Sicherheit – lässt mein Gehirn auch anderes zu. Es zeigt mir Stellen, an denen noch etwas offen ist. Alte Traumata, die tiefer liegen, dürfen sich nun langsam zeigen. Vielleicht, weil ich heute besser damit umgehen kann.

Eine Frage begleitet mich dabei schon seit Jahren: Schützt mich das noch – oder verdränge ich etwas? Darauf zu achten, ist mir wichtig. Denn der Unterschied ist fein – aber entscheidend. Und auch das ist ein Teil meines Weges: nicht nur weiterzugehen, sondern bewusster hinzusehen.

Diese Frage begleitet mich, weil mein Körper mir darauf längst Antworten gibt. Ich spüre sie in der erhöhten Muskelspannung, in diesen Momenten des Erstarrens, in der Mischung aus innerer Starre und äußerer Steifheit, die mich manchmal daran hindert, fließend zwischen Aktivität und Ruhe zu wechseln.

Es ist keine einfache, keine eindeutige Starre. Sie ist eine Melange aus vielem, was sich im Laufe der Jahre angesammelt hat: neurologische Nachwirkungen, alte Freeze-Muster, die tief im Nervensystem verankert sind, zu wenig intensive, tägliche Bewegung und emotionale Altlasten, die sich ihren Platz im Körper gesucht haben. All das greift ineinander, verstärkt sich gegenseitig und zeigt sich nicht im Kopf allein, sondern im ganzen Sein.

Das Gehen hilft mir, dem etwas entgegenzusetzen. Es bringt Bewegung in das, was fest geworden ist, löst Schicht für Schicht und wirkt dort, wo Worte oft nicht mehr hinkommen – im wahrsten Sinne des Wortes.

Aber es löst nicht alles.

„Ich schöpfe das Wasser aus dem Boot, aber ich repariere noch nicht das Leck.“

Gehen ist für mich ein Geschenk. Ein Werkzeug. Eine tägliche Medizin.

Aber wenn die Starre zurückkommt, spüre ich:

Da ist noch etwas, das gesehen werden will.

Etwas, das mehr braucht als Bewegung.

Was es braucht?

– Regulation, auch in der Ruhe.

– Eine sichere Bindung.

– Eine Hand, die mich therapeutisch begleitet.

– Atem, der durch die Enge führt.

– Körperarbeit, die tiefer reicht.

– Und Integration – anstelle der Flucht in Aktivität.

Denn so sehr das Gehen mir gibt – es ersetzt nicht das Innehalten.

Und vielleicht liegt genau darin der nächste Schritt.

Ja – meine Starrheit hat viel mit Trauma zu tun. Und mit einem Nervensystem, das seit dem Hirnabszess nachhaltig verändert wurde.

Ja – das Gehen wirkt regulierend. Es tut gut. Es heilt auf seine Weise.

Aber: Es löst das Trauma nicht vollständig.

Es bringt Erleichterung.

Es schenkt Momente der Lebendigkeit.

Doch die tieferen Ursachen brauchen andere Räume, andere Formen der Verarbeitung.

Und trotzdem ist es für mich ein starkes Zeichen, wenn ich unterwegs – besonders auf dem Camino – wieder fließender werde.

Denn es zeigt mir:

➡️ Mein Körper kann.

➡️ Meine Lebendigkeit ist nicht verloren.

➡️ Mein Nervensystem ist lernfähig, plastisch – und auf Heilung ausgerichtet.

Das ist ein gutes Zeichen.

Es bestätigt mir, dass ich auf dem richtigen Weg bin.

"Heilung" heißt für mich nicht, wieder zu werden wie früher.

Es heißt: mit dem, was ist, gut leben zu lernen.

Und genau daran arbeite ich –

jeden Tag, Schritt für Schritt,

im Gehen

und in der behutsamen Arbeit an mir selbst.

Ausrüstungsliste am Camino Francés im November 2025 https://lighterpack.com/r/5m6vdv

Heilung beginnt mit kleinen Schritten. Für mich waren es oft die unscheinbaren Wege im Alltag, die mir neue Kraft geschenkt und mir geholfen haben, wieder Vertrauen in meinen Körper und meinen Weg zu finden und Stillstand auszuhalten.

Man denkt oft, man müsste große Sprünge machen, um wirklich voranzukommen. Doch ich habe gelernt, dass es genau andersherum ist: Die kleinen Schritte, die ich Tag für Tag gegangen bin, haben die größte Veränderung gebracht.

Wenn ich heute auf meinen eigenen Weg zurückblicke, dann sehe ich nicht nur die Etappen, die wie Meilensteine aussehen. Ich sehe vor allem die vielen unscheinbaren Momente dazwischen – das erste Mal wieder bewusst ein paar Meter gehen, das tiefe Atmen in der Natur, das Innehalten im Wald hinter dem Haus.

Jeder dieser Schritte war klein, manchmal fast unsichtbar für andere, aber sie haben mir gezeigt: Heilung geschieht nicht in einem großen Sprung, sondern Schritt für Schritt.

Wege sind für mich mehr als nur Pfade, die irgendwohin führen. Sie sind ein Spiegel meines Lebens und meiner Heilung.

So wie draußen in der Natur mein Weg verläuft, so gestaltet sich auch mein innerer Heilungsweg: mal eben, mal voller Hindernisse, mal überraschend schön.

Ich muss keine lange Pilgerreise beginnen, um die Kraft des Gehens zu spüren. Schon kleine Wege im Alltag haben viel in mir bewegt. In den letzten zehn Monaten war ich nur vierzehn Tage unterwegs und habe den Rest der Zeit zu Hause verbracht.

Allerdings haben mir die Wege daheim und viele kleine Rituale geholfen, diese Zeit des Trainings, dem Üben und der Arbeit an mir selbst, bestmöglich zu verbringen:

Diese kleinen Rituale haben mir gezeigt, dass Fortschritt nicht groß aussehen muss, um bedeutsam zu sein.

Auf unserem Weg durchs Leben wünschen wir uns meist Bewegung, sichtbare Veränderungen und klare Erfolge. Doch es gibt Phasen, in denen scheinbar gar nichts passiert. Auch ich fühle mich festgefahren, als würde die Zeit stillstehen. Stillstand auszuhalten, ist schwer. Und doch habe ich gelernt: Gerade diese Zeiten sind wichtig – denn Stillstand ist auch Fortschritt.

Auf den ersten Blick sieht es nach „Pause“ oder sogar „Rückschritt“ aus. Doch im Hintergrund laufen entscheidende Prozesse ab:

Für mich ist Stillstand wie ein Plateau beim Wandern. Der Anstieg liegt hinter mir, der nächste Gipfel ist noch nicht in Sicht. Auf diesem flachen Stück scheint alles gleich zu bleiben – doch genau hier kann ich verschnaufen, meinen Blick weiten und Kraft sammeln. Ohne das Plateau wäre der nächste Aufstieg kaum zu schaffen.

Stillstand fordert Vertrauen: Vertrauen darauf, dass auch diese Phase zum Weg gehört. Dass innere Prozesse Zeit brauchen, bevor man im Außen Fortschritte sieht. Und dass ein neuer Abschnitt kommen wird – oft leichter, klarer und gestärkter als zuvor.

Stillstand ist kein Nichts. Er ist ein unsichtbarer Teil des Fortschritts. Manchmal ist er sogar die wichtigste Etappe, weil er uns die Basis schenkt, weiterzugehen.

👉 Vielleicht bist du gerade auf einem Plateau. Dann erinnere dich daran: Auch hier bewegst du dich. Nur eben innerlich.

Ich erinnere mich noch genau an den Moment, als ich vier Monate nach dem Krankenhaus zum ersten Mal den nur wenige hundert Meter entfernten Wald erreichte. Für andere waren es nur ein paar Schritte. Für mich war es ein kleines Wunder – ein Zeichen, dass Heilung möglich ist.

Solche Augenblicke haben mir Mut gemacht. Sie haben mir gezeigt, dass jeder Schritt zählt. Gerade die unscheinbaren machen am Ende den Unterschied.

Dieses Jahr habe ich mit einem längeren Stillstand zu tun, als ich es mir am Anfang vorgestellt hatte. Eigentlich wollte ich meinen Weg von zu Hause nach Santiago gehen – doch meine Zahnsanierung hat diesen Plan vereitelt. Stattdessen habe ich mich entschieden, das Jahr der Therapie, dem Üben und dem Trainieren zu widmen.

Und trotzdem fühlt es sich für mich wie Stillstand an. Das schwere Gehen begleitet mich weiterhin, weil meine gestörte Propriozeption keinen Tag Ausnahme macht. Jeder Schritt fordert mich heraus. Es gibt Tage, da spüre ich Fortschritte – und doch bleibt die Wahrnehmung, auf einem Plateau zu stehen und dass nichts weitergeht.

Genau dieser Widerspruch ist schwer auszuhalten: Ich tue viel, aber es sieht nicht nach „großem Vorankommen“ aus. Und doch ahne ich, dass auch diese Phase ein Teil meines Weges ist – dass mein Körper und meine Seele die Zeit brauchen, um nachzukommen.

Heute weiß ich: Es ist nicht der große Sprung, der mein Leben verändert hat, sondern die Summe der vielen kleinen Schritte, die ich Tag für Tag gegangen bin. Jeder einzelne Schritt trägt mich näher zu mir selbst.

Und genau darin liegt für mich die Kraft: Mein Weg beginnt nicht irgendwann, er beginnt immer wieder heute – mit dem nächsten Schritt.

Ich begann meine fotografische Reise 2016 nach dem Hirnabszess zunächst mit dem Smartphone. Es war leicht, handlich, und ich konnte damit viel Gewicht sparen. Auf meinen ersten Pilgerfahrten hatte ich allerdings immer eine kleine Kompaktkamera dabei, denn die damaligen Handys besaßen noch keinen guten Fotoapparat.

So war das Fotografieren von Anfang an ein treuer Begleiter meiner Wege – einmal mit dem Handy, einmal mit der Kamera, immer auf der Suche nach dem richtigen Blick. Auf meinem Walkabout durch Österreich war das Gewicht in der Ausrüstung ein großes Thema und ich begann das Smartphone anstatt einer Kamera zu verwenden, um Gewicht zu sparen.

Seit 2021 fotografiere ich mit dem Handy, doch jetzt kehre ich bewusst zurück zum Fotoapparat. Denn so praktisch das Smartphone auch ist: Die Tiefe, die Ruhe und die Aufmerksamkeit finde ich nur mit der Kamera in der Hand.

Das Fotografieren mit dem Smartphone hatte für mich lange Zeit einen klaren Vorteil: Es war unkompliziert, immer griffbereit und sparte Gewicht. Doch je mehr ich damit unterwegs war, desto deutlicher spürte ich, dass mir etwas verloren ging – die Aufmerksamkeit, die Fokussierung auf das Bild, auf die Komposition, auf das kleine Detail. Genau das also, was ich ja in puncto Wahrnehmung eigentlich verbessern wollte.

Vor Jahren begann ich nach dem Hirnabszess wieder mit dem Fotoapparat, um meine Pilgerwege zu dokumentieren. Und schon bald merkte ich, wie gut mir dieser Wechsel tat. Plötzlich wurde das Sehen selbst zu einer Übung: das Entdecken, das Erkennen, das bewusste Gestalten. Nicht einfach nur den Auslöser drücken, sondern innehalten, überlegen, entscheiden. Jedes Bild eine kleine Konzentrationsübung.

Mein Gehirn lernte dabei neu, Details wahrzunehmen, und ich konnte spüren, wie sich meine Aufmerksamkeit Schritt für Schritt schärfte.

Mit der separaten Kamera erlebe ich heute einen ganz anderen Zustand der Konzentration. Während das Smartphone ständig nach Aufmerksamkeit ruft – mit Benachrichtigungen, Apps und all seinen Ablenkungen –, konnte ich mich mit dem Fotoapparat ganz auf das Fotografieren einlassen.

Natürlich bringt der Fotoapparat auch sein Gewicht mit. Rund 300 Gramm mehr trage ich nun in der Tasche – eine Last, die ich bewusst in Kauf nehme. Denn der Gewinn überwiegt deutlich: mehr Konzentration, mehr Achtsamkeit, mehr Freude am Bild. Dieses Mehr an Gewicht verwandelt sich unterwegs in ein Mehr an Tiefe beim Fotografieren.

Schon im Krankenhaus zeigte sich, dass ich mit Bildern leichter umgehen konnte als mit Schrift. Ich bin ein visueller Typ. Damals begann ich, mit Fotos aus der Vergangenheit zu arbeiten, um mich zu orientieren und Erinnerungen zu verankern.

Bis heute begleitet mich diese Art des Denkens. Auch mein Schreiben im Blog entsteht meist aus Bildern heraus – sie sind für mich der Ausgangspunkt, um Worte zu finden. Bilder sind meine Brücke zur Erinnerung, zur Sprache, zum Ausdruck.

Aus diesem Grund habe ich mich entschlossen, wieder zurück zum Fotoapparat zu gehen. Doch es war nicht allein die Konzentration. Ein weiterer Grund liegt in meinen Nervenschädigungen: Durch die Störung bin ich beim Greifen anfällig, und so kam es immer wieder vor, dass mir Geräte aus den Händen fielen.

Ein- bis zweimal im Jahr brauchte ich deshalb ein neues Handy oder eine neue Kamera. Bei Preisen zwischen vier- und siebenhundert Euro wurde das auf Dauer zu teuer. Mit dem Fotoapparat habe ich nun eine Lösung gefunden, die für mich stabiler, verlässlicher und langfristig sinnvoller ist.

Ein weiterer Grund, warum mir das Fotografieren so wichtig ist, liegt in meinen Erinnerungen. Viele Bilder aus meiner Vergangenheit stammen aus Film- und Fotodokumentationen, die ich selbst aufgenommen habe. Diese Aufnahmen sind heute ein wertvoller Schatz – sie erinnern mich an Momente, die längst vergangen sind, und lassen sie wieder lebendig werden.

Ich habe zwar mein Langzeitgedächtnis behalten, doch auch dieses ist nicht mehr vollständig. Viele meiner Erlebnisse im Radrennsport, im Extremsport und beim Bergsteigen leben für mich vor allem durch die Bilder weiter. Ohne sie wären manche Erfahrungen nur noch bruchstückhaft in Erinnerung – durch die Fotografien bleiben sie dagegen lebendig und greifbar. Gerade deshalb möchte ich auch weiterhin bewusst mit einer Kamera unterwegs sein und neue Erinnerungen in derselben Qualität festhalten.

Frustriert darüber, dass ich erneut eine Kamera verloren hatte, überlegte ich lange, wie es weitergehen sollte. Schließlich entschied ich mich, eine neue zu kaufen – nicht mit dem Anspruch auf höchste Qualität, sondern mit dem Blick auf die Robustheit.

So fiel meine Wahl auf die Olympus T7. Sie mag vielleicht Abstriche bei der Bildqualität haben, doch ihre Stabilität und Widerstandsfähigkeit sind für mich ein großer Pluspunkt. Damit kann ich wieder unbeschwerter unterwegs sein, ohne ständig Angst vor dem nächsten Totalschaden zu haben.

Für mich ist das Fotografieren längst mehr als nur ein Hobby geworden. Seit dem Hirnabszess ist es ein wichtiger Teil meines Trainings – fast wie eine stille Therapie. Mit jedem Bild übe ich, mich zu konzentrieren, mich auszurichten, bewusst wahrzunehmen. Der Fotoapparat zwingt mich, genauer hinzuschauen, mich zu entscheiden: Was will ich wirklich festhalten? Welches Detail verdient meine Aufmerksamkeit?

So ist das Fotografieren für mein Gehirn zu einer Art Schulung geworden. Ich lerne dabei nicht nur, Bilder zu gestalten, sondern auch, wieder klarer zu denken, mich zu sammeln, mich zu fokussieren. Wie beim Gehen draußen in der Natur ist es das wiederholte Tun, das mich stärkt. Jeder Druck auf den Auslöser ist eine kleine Übung, ein Schritt zurück zur Aufmerksamkeit, zurück zu mir selbst.

Fotografieren bringt mir Freude – und diese Freude ist für mich von unschätzbarem Wert. Seit dem Hirnabszess fehlt mir das Kurzzeitgedächtnis. Viele Dinge würden einfach verschwinden, wenn ich sie nicht in Bildern festhalte. Die Fotos helfen mir, mich zu erinnern, sie geben mir Halt, sie machen Erlebnisse wieder greifbar.

Gerade auf Wegen wie dem JOGLE, dem Hexatrek oder den Pilgerwegen erlebe ich unzählige kleine Momente. Würde ich mich heute allein auf mein Gedächtnis verlassen, wären sie längst verloren. Doch die Fotos führen mich zurück. Sie lassen mich diese Wege erneut durchschreiten, sie bewahren die Erinnerungen, die sonst verblassen würden.

So sind es die vielen Bilder, die für mich zu einem Schatz geworden sind. Ich blättere sie nicht einfach durch, sondern tauche mit ihnen wieder ein in die Augenblicke, die mich geprägt haben. Erinnerungen werden im Alter immer wichtiger, umso mehr, wie ich mich mit dem Erinnern schwertue.

Ein besonderes Foto begleitet mich seit Jahren: auf der Via de la Plata, am Ende des Camino Sanabres, steht der Pico Sacro. Dort stehe ich im aufgehenden Sonnenlicht, still, meditierend, auf einem kleinen Gipfel. Dieses Bild hängt – gemeinsam mit weiteren Aufnahmen – als Collage an meiner Wand.

Drei Bilder, die mich in unterschiedlichen Momenten zeigen: meditierend, im Sonnenaufgang, im stillen Stehen vor dem weiten Horizont, in der aufgehenden Sonne.

Diese Collage erinnert mich jeden Tag daran, dass ein Foto mehr sein kann als ein Bild. Es ist Erinnerung, es ist Kraft, es ist ein Stück meines Weges, das ich nicht verlieren möchte und es erinnert mich daran, niemals aufgegeben zu haben.

“Never give up!”

Das Smartphone bleibt praktisch, leicht, immer griffbereit. Doch gerade darin liegt aber auch seine Schwäche: Es lenkt ab, es zerstreut, es zieht den Blick fort vom Wesentlichen. Der Fotoapparat dagegen schenkt mir Klarheit. Er zwingt mich, innezuhalten, zu sehen, wahrzunehmen. Er fordert Gewicht im Gepäck, aber er lässt mich tiefer erleben und schult meine Wahrnehmung.

Darum habe ich mich entschieden: Ich nehme wieder den Fotoapparat. Für die Aufmerksamkeit. Für die Erinnerung. Und für die Freude am bewussten Fotografieren.

Persönlicher Hinweis:

Ich lebe seit einem Hirnabszess mit bleibenden neurologischen Einschränkungen.

Diese betreffen unter anderem meine körperlichen Möglichkeiten, meine Belastbarkeit,

mein Denken und mein Tempo.

Alles, was ich hier schreibe, entsteht aus dieser Lebensrealität heraus

und ist nur vor diesem Hintergrund vollständig zu verstehen.

Manchmal ist der größte Fortschritt nicht der nächste Schritt, sondern das stille Anerkennen, dass der Weg gerade nicht weitergeht. Dieses Jahr war voll solcher Momente. Ich bin aufgebrochen. Und ich bin zurückgekehrt. Ich habe gehofft – und losgelassen.

Im Mai war ich zwei Wochen auf dem Camino Frances. Es war wie ein Aufatmen. Zwei Wochen Gehen, Spüren, Draußensein. Doch ich wusste: Es ist nur ein kurzes Fenster. Danach würde der Alltag wiederkommen.

Im Juli dann ein neuer Versuch: der Camino Integral. Er dauerte nur einige Tage. Der Wille war da, der Körper nicht bereit. Ich habe abgebrochen – ohne Bitterkeit, aber mit dieser stillen Enttäuschung, die bleibt, wenn man etwas will, das noch nicht möglich ist, was doch schon war.

Seitdem bin ich wieder ganz in meiner Therapie. In Eigenregie, wie schon so oft. Kein Zentrum, kein Plan von außen. Ich gehe meinen Weg, mit dem, was ich weiß, mit dem, was ich fühle. Und mit dem Vertrauen, dass auch das Pausieren Teil dieses Weges ist.

Im Mai bin ich dennoch ausgebrochen – oder besser: aufgebrochen. Zwei Wochen auf den Camino Frances. Es war ein Gehen, das mir gutgetan hat. Kein Weglaufen, sondern ein kurzes Wieder-Eintauchen ins Gehen, ins Draußen, ins Leben. Ich war auf meinem Weg unterwegs – mit Körper und Geist. Und trotzdem wusste ich: Es ist eine Ausnahme. Danach würde ich zurückkehren – in meinen Alltag, in meine Übungen, in meine Selbststruktur, denn ich hatte ja Großes vor, den Camino Integrale.

Dass ich diesen Camino überhaupt schmerzfrei gehen konnte, war für mich keine Selbstverständlichkeit. Anfang des Jahres hatte ich noch mit Knieschmerzen zu kämpfen – Spätfolgen falscher Schuhe am HexaTrek, vom letzten Jahr. Ich habe viel unternommen, um dem entgegenzuwirken: gezieltes Training, Anpassung der Ausrüstung, bewusste mich darauf konzentrieren. Es hat sich gelohnt. Im Mai war das Knie ruhig. Stabil. Belastbar. Schmerzfrei.

Nach dem HexaTrek im letzten Jahr, fühlte ich mich – abgesehen vom Knie – so gut wie noch nie seit dem Hirnabszess. Mein bestes Befinden in all den Jahren. Stabil, kräftig, im Körper angekommen. Trotz Muskel- und Bindegewebsschwäche.

Dieses Jahr steht deshalb unter einem anderen Zeichen: Auszeit. Therapie. Zurück zum Kern. Ich habe verstanden, dass ich nicht alles gleichzeitig schaffen muss. Dass es in Ordnung ist, langsamer zu werden. Und dass mein Körper keine Selbstverständlichkeit ist – sondern ein Raum, der immer wieder neu bewohnt werden will.

Aber nicht nur das Knie war ein Thema. Ich habe in den letzten Jahren immer wieder gemerkt, wie wenig selbstverständlich vieles ist, was anderen leichter fällt: die richtigen Schuhe zu finden, barfuß gehen zu können, Belastung richtig zu dosieren, Stabilität im Körper zu spüren. Und vor allem: ein Bindegewebe, das stark genug ist, mein Inneres zu halten.

Krafttraining ist für mich wichtig – für die Haltung und die richtige Dosis an Spannung im Körper. Anfang des Jahres habe ich das gezielte Krafttraining sicher vernachlässigt. Ich spüre, wie sehr es fehlt, dranbleiben ein Muss ist.

Ich will im Heute einen Beitrag leisten, damit ich Vitalität spüre. Damit ich Energie habe für das, was mir wichtig ist. Das Heute nutzen – um zu üben. Immer wieder. Das ist Dranbleiben.

Das „Warum“ – oft scheitert es genau daran. Nicht am Wie, sondern daran, dass das Warum zu klein ist. Ist das Warum größer als das Wie, wird die Motivation niemals das Problem sein.

Entscheidend ist für mich die Qualität des Weges. Ich kann lange die gleiche Runde laufen – und dabei immer wieder Neues entdecken. Gleichzeitig aber liebe ich neue Aufgaben. Neue Herausforderungen. Das eine schließt das andere nicht aus.

Ich sehe mich selbst nicht als Vorbild. Und doch weiß ich: Genau durch das Tun, durch mein tägliches Dranbleiben, kann ich für viele eines sein. Nicht, weil ich darüber spreche – sondern weil ich es lebe.

Ich rede nicht über Disziplin, ich übe sie. Ich spreche nicht über Ausdauer, ich gehe sie. Ich halte keine Reden – ich gehe jeden Tag meinen Weg.

Ich glaube: Wenn wir unserer Berufung folgen, heilt auch der Körper. Und mein Ziel ist klar:

Ich will meinen Alltag lieben, auch wenn er von Therapie geprägt ist.

Im Juli dann der Camino Integral - von zu Hause nach Santiago. Es wurden nur einige Tage. Die Antwort kam früh: Es war zu viel – trotz der vielen Kilometer und Touren der letzten Jahre. Ich habe abgebrochen. Ohne Drama. Aber mit ehrlichem Blick auf das, was ist – nicht auf das, was ich mir wünsche. Mein Bindegewebe fühlte sich wie nicht vorhanden an, ich wankte ohne Stabilität dahin.

Und es war nicht das Knie. Es war eine andere Baustelle: die Zähne. Eine umfangreiche Zahnsanierung lag hinter mir, und mein System war nicht stabil genug. Erst zwei Wochen nach dem Abbruch beruhigte sich mein Körper wieder. Es war, als hätte der Camino einen Heilungsprozess offengelegt, der noch nicht abgeschlossen war.

Auch das habe ich gelernt: Der Körper meldet sich nicht willkürlich. Und er hat meistens recht.

Ich verlasse mich nicht auf vorgegebene Reha-Pläne. Meine Therapie folgt keinem Schema, keinem Protokoll. Sie folgt mir – meinem Körper, meiner Wahrnehmung, meiner Erfahrung. Ich entscheide, was ich tue. Und ich trage auch die Verantwortung, wenn es nicht funktioniert.

Diese Freiheit ist manchmal anstrengend. Aber sie ist echt. Und sie ist es wert. Denn ich habe erfahren, dass kein Therapiezentrum mir diese Tiefe, diese Nähe zu mir selbst bieten kann. Ich weiß, was funktioniert. Und was nicht. Ich nehme Rückschläge ernst, aber ich lasse mich nicht aus der Bahn werfen.

Ich trainiere, wiederhole, justiere – jeden Tag. Nicht, weil ich muss, sondern weil ich will - wie früher beim Radrennfahren.

Dieses Jahr bisher stand – mehr als je zuvor – im Zeichen der Therapie. Nicht in einem Zentrum, nicht unter ständiger Anleitung, sondern in Eigenregie. Ich baue auf das Wissen, das ich mir über Jahre erarbeitet habe – auf erprobte Methoden, auf Techniken, die für mich funktionieren. Und ergänze es, wenn ich was finde.

Und ja: Meine Form der Therapie ist oft wirkungsvoller als vieles, was ich in klassischen Einrichtungen erlebt habe. Weil sie individuell ist. Weil sie konsequent ist. Weil ich sie selbst will.

Ich habe meinen Rhythmus gefunden. Ich weiß, was funktioniert. Ich weiß, was ich brauche – und was nicht. Und ich weiß, dass mir kein Therapeut diese Klarheit abnehmen kann.

Ich habe im Gehen Vertrauen gewonnen. Nicht nur in meinen Körper, sondern in mich. In das, was möglich ist, wenn ich dranbleibe. Das Gehen hat mir gezeigt, dass ich nicht stehenbleiben muss – selbst wenn es langsam geht. Jeder Schritt war ein kleines Ja. Zu meinem Weg. Zu mir.

Die Therapie vertieft dieses Vertrauen. Sie bringt Stabilität, Wiederholung, Struktur – und damit auch Ruhe. Sie hilft mir, das Gehen im Alltag weiterzuführen. Innen wie außen.

Es war mein Weg. Kein gerader, kein schneller – aber meiner. Ich habe ihn Schritt für Schritt gefunden, nicht geplant. Und ich möchte ihn nicht tauschen. Nicht gegen eine Theorie, nicht gegen ein „Was wäre wenn“. Denn er hat mich hierhergebracht. Und das zählt.

Ich gehe weiter. In meinem Tempo. Auf meinem Weg. Mit dem Mut, Pausen zu machen – und der Disziplin, sie richtig zu nutzen.

Ich gehe weiter.

10 Jahre nach dem Hirnabszess hat sich mein Leben von Grund auf verändert. Zehn Jahre, in denen ich vieles verloren und manches neu gelernt habe. Heute lebe ich mit Handicaps, die mich täglich begleiten.

Aber ich habe auch entdeckt, dass sich darin neue Möglichkeiten öffnen können. Mein Leben ist seitdem ein ständiger Wechsel zwischen Einschränkung und Fortschritt, zwischen Übung und Alltag.

Mein Denken ist nicht mehr wie früher. Früher konnte ich viele Dinge gleichzeitig im Kopf bewegen, planen und weit vorausdenken. Heute geht das nicht mehr. Gedanken reißen ab, als würde jemand mitten im Satz die Seite umschlagen. Alles läuft langsamer, und ich musste lernen, mit diesem neuen Tempo zu leben.

Gerade deshalb bedeutet mir das Pilgern so viel. Auf dem Weg zählt nur der nächste Schritt, nicht der große Plan. Ich muss nicht vorausdenken, sondern darf im Moment sein. Der Camino gibt mir eine klare Struktur: gehen, atmen, ankommen.

Eine besondere Erfahrung war die Cheval Blanc im Mont-Blanc-Gebiet, die ich im Rahmen des Hexatrek gegangen bin. Für mich war sie die ultimative Herausforderung bisher. Steile Anstiege, ausgesetzte Passagen, ein Gelände, das mir alles abverlangte. Mein Körper, mein Gleichgewicht, meine Konzentration – alles wurde auf die Probe gestellt.

Ich bin stolz, dass ich das geschafft habe. Denn solche Momente zeigen mir, dass trotz aller Handicaps vieles möglich bleibt, wenn ich dranbleibe. Jeder Gipfel wird zu einem Beweis dafür, dass mein Weg zwar anders ist als früher, aber trotzdem weiterführt.

Noch deutlicher spüre ich es in meiner Propriozeption. Dieses innere Gespür für den Körper, das für andere selbstverständlich ist, funktioniert bei mir nicht mehr zuverlässig. Für viele Menschen ist es wie ein unsichtbarer Kompass, der ihnen sagt, wo Hand, Fuß oder Arm sich befinden. Bei mir ist dieser Kompass gestört.

Jeder Schritt ist ein bewusstes Abtasten, fast so, als würde ich mich in einem dunklen Raum bewegen. Wenn ich mit dem Training nachlasse, verliere ich sofort an Sicherheit. Es ist wie ein Instrument, das ständig neu gestimmt werden muss – und das schnell wieder verstimmt klingt, wenn ich es nicht spiele.

Auch das Gleichgewicht fordert mich täglich heraus. Eine Treppe kann für mich so viel Aufmerksamkeit brauchen wie für andere ein Berggipfel. Ein unebener Weg oder eine Fahrt im Bus werden zu Prüfungen, die mir zeigen: Mein Körper ist nicht selbstverständlich. Er ist verletzlich, aber zugleich mein wichtigster Lehrer. Denn er erinnert mich daran, dass jeder Schritt zählt.

Früher dachte ich: Therapie ist etwas, das einmal abgeschlossen sein wird, ein Ziel, das man erreicht. Doch ich habe gelernt, dass es anders ist. Therapie endet nicht. Sie ist heute Teil meines Lebens, so selbstverständlich wie Atmen oder Gehen.

Ich habe akzeptiert, dass ich beides verbinden muss: Therapie und Leben. Es ist kein „Entweder-oder“ mehr, sondern ein gemeinsamer Weg. Und genau darin liegt auch eine besondere Kraft.

Gerade 10 Jahre nach dem Hirnabszess bedeutet Pilgern für mich mehr als Gehen. Die Weitwanderwege, vor allem das Pilgern, haben mir mein Leben zurückgegeben. Schritt für Schritt, oft mühsam und manchmal schmerzhaft, bin ich wieder ins Jetzt zurückgekehrt. Ohne dieses Gehen hätte ich mich wohl sehr schwergetan, neuen Sinn zu finden.

Natürlich – irgendwie hätte ich auch ohne das Gehen weiterleben müssen. Aber ob ich dann wirklich ins Leben zurückgefunden hätte? Das Gehen ist für mich mehr als Bewegung: Es ist Therapie, Meditation und Lebensschule zugleich.

Am Anfang war da oft der Gedanke: Vielleicht werde ich nie mehr gehen können. Diese Vorstellung hat mir Angst gemacht und mich lange beschäftigt. Doch noch stärker als diese Angst war der Wunsch, wieder aufzustehen. Ich habe all meine Kraft in das Gehen gelegt – Schritt für Schritt, Tag für Tag.

Dranbleiben – das war in diesen zehn Jahren mein wichtigstes Wort. Auch wenn die Fortschritte klein waren, auch wenn die Rückschläge groß schienen: Ich bin weitergegangen. Jeden Tag, Schritt für Schritt.

Dieses Dranbleiben hat mir nicht nur das Gehen zurückgegeben, sondern auch Lebensfreude. Beharrlichkeit kann Türen öffnen, die auf den ersten Blick verschlossen wirken.

Ohne das Dranbleiben wäre ich heute nicht dort, wo ich bin. Es hat mich gelehrt, geduldig mit mir selbst zu sein, den Augenblick anzunehmen und das Kleine wertzuschätzen. Vor allem aber hat es mir gezeigt: Heilung ist kein Ziel, sondern ein Weg – ein Weg, den ich Tag für Tag gehe.

Nicht nur beim Gehen habe ich gelernt, immer ein Stück weiterzugehen. Schon als Kind, mit fünf oder sechs Jahren, bin ich Rad gefahren – damals in der Riegelklasse, meist unter der Aufsicht meiner Mutter. Aber auch dort wollte ich mehr. Ich habe versucht, um die Kurve zu fahren, dorthin, wo sie mich nicht mehr sehen konnte. Mein Radius sollte größer werden, Schritt für Schritt, Runde für Runde.

Dieses „noch ein bisschen mehr“ begleitet mich bis heute. Damals war es das Radfahren, später war es im Krankenhaus, wo ich mich Millimeter für Millimeter vorwärts kämpfte. Und immer wieder dasselbe Muster: das Limit probieren, es leicht verschieben, nicht stehen bleiben. Schon als fünfjähriger Bub habe ich das gesucht – und genau das hat mir später geholfen, auch nach dem Hirnabszess nicht aufzugeben.

Ein Satz von Bruce Lee begleitet mich bis heute: „Gehe immer noch die Extrameile.“ Dieses Bild hat sich tief in mir verankert. Denn genau das ist mein Weg geworden – weiterzugehen, auch wenn es schwerfällt. Nicht stehenzubleiben, wenn die Kräfte nachlassen, sondern den nächsten Schritt zu machen.

Diese "Extrameile" bin ich speziell am Anfang meines Gehens gegangen. Statt auf dem direkten Weg nach Hause zu gehen, habe ich einen Umweg gemacht, auch wenn er mühsam war. Aber so verschob ich meine Grenzen nach und nach.

Bruce Lee plädierte für Mut und Ausdauer, um seine Ziele zu erreichen, und lehrte mich, dass man sich nicht mit dem Status quo zufriedengeben soll. "Es gibt keine Grenzen. Es gibt nur Plateaus, und dort darf man nicht verweilen, man muss sie überwinden", half mir über Zeiten, wo offensichtlich nichts weitergegangen ist.

Ich lasse mich durch vermeintliche Grenzen niemals einschränken. Stattdessen versuche ich sie, als Chancen zu sehen, mich weiterzuentwickeln und neue höhere "Plateaus" zu erreichen, auch in Zeiten des Stillstands. Klar gehören auch schlechte Tage dazu, aber ich brauche nie lange, um wieder auf Kurs zu sein.

Man darf sich nicht mit dem zufriedengeben, was man bereits erreicht hat, denn das ist eine Ausrede dafür, nicht hart an sich zu arbeiten. Bruce Lees Philosophie ermutigt mich, immer nach mehr zu streben und mich dabei kontinuierlich zu verbessern. Und diese Arbeit an mir bringt mich mehr ins Leben.

Auch andere Worte sind mir wichtig geworden:

Solche Worte sind für mich wie Wegweiser. Sie erinnern mich daran, dass andere Menschen ebenfalls Grenzen kannten und sie überwinden mussten. Ihre Stimmen sind mir oft wie Begleiter am Wegesrand – manchmal leise, manchmal laut, aber immer ermutigend.

Wenn ich nach vorne blicke, wünsche ich mir, dass ich noch viele Wege gehen darf – in der Natur, auf Pilgerpfaden und in meinem Inneren. Vielleicht werden es Herausforderungen wie die Cheval Blanc sein, vielleicht auch ganz andere, kleinere Etappen. Entscheidend ist nicht die Größe der Aufgabe, sondern dass ich weiter in Bewegung bleibe.

Mein Ziel ist es nicht, wieder „ganz der Alte“ zu sein. Mein Ziel ist, mit dem, was ist, in Frieden zu leben. Und wenn es mir gelingt, dabei anderen Mut zu machen, dann hat mein Weg noch einmal mehr Sinn gefunden.

Und wie schon früher beim Radfahren – damals, als ich heimlich meinen Radius erweitern wollte – so bleibt es auch heute: immer noch ein Stück weiter, noch ein bisschen mehr. Nicht stehenbleiben, sondern dranbleiben. Das ist mein Weg in die nächsten zehn Jahre.

Persönlicher Hinweis:

Ich lebe seit einem Hirnabszess mit bleibenden neurologischen Einschränkungen.

Diese betreffen unter anderem meine körperlichen Möglichkeiten, meine Belastbarkeit,

mein Denken und mein Tempo.

Alles, was ich hier schreibe, entsteht aus dieser Lebensrealität heraus

und ist nur vor diesem Hintergrund vollständig zu verstehen.

10.000 bis 20.000 Schritte am Tag, Dehnen, Kräftigen, Balance – so sieht mein Alltag jetzt aus. Kein Schritt ist umsonst. Es ist kein Camino in Spanien, doch es ist mein Camino hier zu Hause. Jeder Schritt, jede Übung ist Teil meines Weges, und genau darin liegt die Kraft: nicht aufzuhören, sondern anders weiterzugehen.

Eineinhalb Monate ist es nun her, dass ich den Camino Integrale abgebrochen habe. Dieser Entschluss fiel mir nicht leicht. Wer einmal auf einem Jakobsweg unterwegs war, weiß, wie sehr Körper und Seele nach dem Weitergehen verlangen. Jeder Morgen weckt die Sehnsucht nach einem neuen Abschnitt, nach einem weiteren Stück des Weges. Das Aufbrechen gehört zum Pilgern wie das Atmen zum Leben.

Doch diesmal war es anders. Schon nach wenigen Tagen spürte ich, dass ich an meine Grenzen gestoßen war – nicht nur körperlich, sondern auch geistig. Jeder Schritt kostete mehr Kraft, als er mir schenkte. Mein Körper verlangte nach Ruhe, mein Inneres nach Ausgeglichenheit. Die Zahnsanierung arbeitete noch in mir und war nur ein weiterer Teil dazu.

Der Abbruch war kein Scheitern, sondern ein bewusstes Innehalten. Eine Entscheidung, der Gesundheit und Heilung den Vorrang zu geben. Zunächst war ich unsicher, ob ich zu früh aufgegeben habe. Aber je mehr Zeit verging, desto klarer wurde mir: Es war der richtige Moment, um anzuhalten. Denn dieser Schritt schenkte mir etwas, das genauso wertvoll ist wie das Pilgern selbst – eine Zeit der inneren Einkehr.

Seit jenem Tag gehe ich nicht mehr die Wege Spaniens, sondern die Wege hier zu Hause. Und doch gehe ich – Tag für Tag. 10.000 bis 20.000 Schritte sind mein tägliches Maß, eine Konstante, die mir Halt gibt. Auch wenn es nicht die langen Etappen des Camino Integrale geworden sind, so sind es doch Wege, die Bedeutung haben.

Sie führen mich über vertraute Straßen, durch kleine Wälder, an Feldern vorbei und entlang von Flussufern. Hier lernte ich überhaupt erst gehen und jeder dieser Schritte ist ein Teil meines neuen Weges.

Es ist ein Gehen ohne große Ziele, aber mit klarer Wirkung. Ich merke, wie mir diese täglichen Kilometer helfen, körperlich wie seelisch. Sie sind mein innerer Camino. Statt durch Frankreich, Kastilien oder Galicien führt er durch die Landschaften meines Alltags. Und auch hier gilt: Jeder Schritt bringt mich weiter, so wie seit zehn Jahren.

In dieser Zeit habe ich gelernt, dass das Gehen nicht immer Ferne braucht. Es kann genauso viel Kraft entfalten, wenn es nahe bleibt. Es zwingt mich, genauer hinzuhören, achtsamer zu werden – auf meinen Körper, auf meine Gedanken, auf mein Inneres.

Um nicht ins Schwanken zu geraten, habe ich mir feste Rituale geschaffen. Sie sind wie die Etappen eines Pilgerweges: Sie geben Struktur, sie setzen Schwerpunkte, sie machen Fortschritt (hoffentlich) sichtbar.

Am Morgen beginne ich mit Dehnübungen. Sie sind mein Start in den Tag, langsam und bewusst. Jede Bewegung weckt den Körper, erinnert ihn an seine Fähigkeiten und gibt mir das Gefühl, dass ich in Verbindung mit mir selbst stehe. Dieses Dehnen ist wie ein stilles Gespräch: „Ich kümmere mich um dich. Wir fangen gemeinsam an.“

Direkt im Anschluss am Vormittag folgen die Kräftigungsübungen. Diese Zeit ist für mich die beste, denn am Vormittag bin ich am leistungsfähigsten. Mein Körper ist ausgeruht, mein Kopf noch frisch. Genau diese Energie nutze ich. Es sind anstrengende Einheiten, manchmal mühsam, aber unverzichtbar. Ich spüre, wie die Stabilität langsam besser wird. Jede Wiederholung ist für mich wie ein Kilometer auf dem Camino – ein kleiner, aber bedeutender Schritt nach vorne.

Am Nachmittag liegt mein Schwerpunkt auf dem Gehen. 10.000 bis 20.000 Schritte sind mein Ziel, fast täglich erreiche ich sie, manchmal wird es auch mehr. Ich gehe über Feldwege, entlang von Wäldern. Manche Wege kenne ich schon auswendig, andere entdecke ich neu.

Ein weiterer fester Teil, mehrmals die Woche, sind die Übungen im Balancepark und am Balancebrett. Dort trainiere ich nicht nur Gleichgewicht, sondern auch die kleinsten Muskeln, die sonst sehr schnell verloren gehen. Gerade sie sind entscheidend für Stabilität und Haltung. Wichtig ist hier, ständig dranzubleiben.

Doch diesmal tue ich es in besserer Ausgewogenheit: nicht bis zur Erschöpfung, sondern so, dass auch mein Gehirn die nötige Pause bekommt. Diese Balance zwischen Anstrengung und Erholung ist vielleicht die wichtigste Lektion dieser Zeit.

Seit kurzem begleitet mich außerdem ein neues Gerät, das gegen meine Muskelschwäche wirkt. Es arbeitet mit feinen Rüttelbewegungen und nutzt die sogenannten Schumann Frequenzen. Auf den ersten Blick unscheinbar hat es sich zu einem wertvollen Teil meiner Rehabilitation entwickelt. Kein Ersatz für das Gehen oder die Übungen, aber eine sinnvolle Ergänzung. Es schenkt neue Reize, aktiviert Muskeln auf andere Weise und hilft, Fähigkeiten zurückzugewinnen. So wie ein Pilgerstab das Gehen erleichtert, so unterstützt mich dieses Gerät in meinem Training.

Was ich in dieser Phase besonders lerne, ist das Maßhalten. Mein Körper, und vor allem mein Gehirn, fordern Ruhe. 10 Jahre Rehabilitation, Therapien und Wiederherstellung nach dem Hirnabszess fordern Ihren Tribut.

Diese Zeit hat Spuren hinterlassen. Sie haben mich geformt, aber auch viel Energie gekostet. Ich habe verstanden, dass Fortschritt nicht durch Überlastung entsteht, sondern durch kluges Wechselspiel. Muskeln brauchen Training, das Gehirn aber braucht Pausen. Zu viel führt nicht nach vorn, sondern zurück. Das richtige Verhältnis zwischen Dranbleiben und Pause machen, ist oft nicht leicht zu finden.

Darum übe ich nicht nur die Muskeln, sondern auch die Geduld. Es ist nicht leicht, sich selbst zu bremsen, wenn man voller Motivation ist. Aber Maßhalten ist entscheidend, genauso wie beim Pilgern. Auch dort findet jeder seinen eigenen Rhythmus: Wer zu schnell geht, brennt aus; wer zu langsam geht, verliert den Anschluss. Nur in der Mitte, im Gleichgewicht, findet man den langen Atem.

Oft denke ich zurück an meine früheren Caminos. Den Camino Frances, der mich über Tausende Kilometer getragen hat. Die unzähligen Wege in den Bergen rund um Graz, die mir zu Heimat geworden sind. Damals lernte ich: Gehen bedeutet Geduld. Schritt für Schritt, Stunde um Stunde. Kein Tag ist wie der andere, und doch gehört jeder zum großen Ganzen.

Genau dieses Wissen trage ich jetzt in meinen Alltag. Meine Übungen sind wie Etappen – mal leicht, mal schwer. Es gibt Tage, an denen alles gelingt, und Tage, an denen selbst kleine Schritte mühsam sind. Aber wie beim Pilgern gilt: Jeder Tag ist ein Teil des Weges, auch die schwierigen.

Die Parallelen sind offensichtlich. Auf dem Camino trägt man die Last des Rucksacks, hier trage ich die Last der Übungen. Dort geht es um Landschaften, hier um meinen Körper. Doch in beiden Fällen ist es eine Reise zu mir selbst.

Anfangs fiel es mir schwer, nicht nach Spanien unterwegs zu sein. Ich fühlte mich wie ausgebremst, wie ein Pilger, der sein Ziel nicht erreicht. Doch mit der Zeit wandelte sich dieses Gefühl.

Heute empfinde ich Dankbarkeit. Dankbarkeit dafür, dass ich die Chance habe, meinen Körper weiter zu stärken. Dankbarkeit für die kleinen Fortschritte, die ich Tag für Tag spüre. Dankbarkeit für die Erkenntnis, dass Heilung Zeit braucht – und dass auch eine Pause Teil des Weges ist.

Diese Zeit zu Hause ist keine Niederlage. Sie ist ein Abschnitt meines Lebens, vielleicht sogar ein besonders wichtiger. Denn sie zeigt mir, dass Gehen nicht nur Ferne bedeutet. Auch die Schritte vor der Haustür, auch das tägliche Üben, auch das achtsame Maßhalten sind Wege, die mich weiterbringen.

Ich weiß nicht, wann ich wieder aufbreche. Ob es der Camino Integrale sein wird, ein anderer Jakobsweg oder ein kleinerer Weg in meiner Heimat. Aber ich weiß: Der Tag wird kommen.

Bis dahin übe ich weiter. Ich dehne, ich kräftige, ich gehe meine 10.000 bis 20.000 Schritte, ich trainiere mein Gleichgewicht und nutze das neue Gerät mit seinen Rüttelbewegungen. Vor allem aber halte ich Maß – und schenke meinem Gehirn die Pausen, die es braucht.

Ich freue mich auf jede kleinste Verbesserung, auf jedes Stück Kraft, das zurückkehrt. Denn für mich ist Gehen nicht nur Bewegung. Es ist Therapie, es ist Lebensschule, es ist Heilung.

Auch wenn ich im Moment nicht durch Frankreich oder Galicien wandere, gehe ich doch meinen Weg. Ein innerer Camino, der mich ebenso prägt wie jeder äußere.

Vielleicht ist das die wichtigste Lektion dieser Monate: Das Gehen hört nie auf. Es verändert nur seine Form. Mal sind es tausend Kilometer durch Spanien, mal zwanzigtausend Schritte durch meine Heimat. Mal ist es der Weg über Berge, mal der Weg über ein Balancebrett. Doch jeder Schritt zählt. Jeder Schritt bringt mich weiter.

Und so gehe ich – Tag für Tag, Schritt für Schritt. Nicht mit Blick auf ein fernes Ziel, sondern mit Freude am Tun. Im Wissen: Ich bin auf meinem Weg.

Persönlicher Hinweis:

Ich lebe seit einem Hirnabszess mit bleibenden neurologischen Einschränkungen.

Diese betreffen unter anderem meine körperlichen Möglichkeiten, meine Belastbarkeit,

mein Denken und mein Tempo.

Alles, was ich hier schreibe, entsteht aus dieser Lebensrealität heraus

und ist nur vor diesem Hintergrund vollständig zu verstehen.

Einige Tage sind vergangen, seit ich meinen Camino abgebrochen habe, in denen ich Ursachenforschung betreiben konnte. Es war kein dramatischer Moment, in dem alles plötzlich zu viel wurde. Eher ein langsames, inneres Leiser werden. Ein Ziehen und Zerren, im Körper und der Seele. Bis die Erkenntnis kam: Ich gehe nicht weiter.

Es war ein inneres Wissen: Weiterzugehen hätte mir nicht gutgetan. Beim Weitwandern lernte ich, dass sich vieles unterwegs verändern kann. Der Körper, die Gedanken, Wetter, Wege. Erfahrene Wanderer raten: „Warte einen Tag, iss gut, ruhe dich aus – und dann spür noch einmal hinein.“

Seit dem Hirnabszess hat sich jedoch meine Wahrnehmung verändert. Ich bin feinfühliger geworden, nicht nur körperlich, auch seelisch. Ich spüre sehr genau, wann etwas stimmig ist und wann nicht. Diesmal sagte alles in mir: Es ist genug für jetzt. Der Weg ist noch nicht vorbei, das Beenden an diesem Punkt richtig.

Ich habe den Camino Integral abgebrochen. Nicht aus einem einzigen Grund, sondern aus vielen kleinen, die zusammen ein großes „Nein“ ergaben. Meine Entscheidung war nicht gegen den Weg, sondern gegen das Weitergehen um jeden Preis. Denn eines habe ich gelernt in den letzten Jahren nur das zu tun, was mir guttut.

Es war keine schwierige Entscheidung, denn meine Gesundheit hat immer oberste Priorität. Natürlich mache ich es mir nicht leicht, denn leichtfertig gibt man so eine Unternehmung nicht auf und bisher hat ja das meiste geklappt, bloß war es diesmal notwendig.

Ich spürte es in den Beinen und noch mehr im Herzen. Der Körper wurde schwer. Die Gedanken laut. Die Freude am Gehen wich einem inneren Druck, der mit jedem Schritt größer wurde. Die Beine spürten sich an, wie noch nie in den letzten Jahren. Es ist das erste Mal, dass ich einen Camino abgebrochen habe.

Wieder zu Hause bewege ich mich wie durch Nebel. Nicht nur äußerlich, auch innerlich ist vieles verschwommen. Entscheidungen fallen mir schwer und so versuche ich nicht zu viel zu denken. Die kleinsten Aufgaben fordern mich heraus. Manchmal ist schon das Aufstehen am Morgen ein Kraftakt.

Ich beginne zu ahnen, vielleicht war dieser Abbruch kein Zeichen von Schwäche. Sondern ein Ausdruck von etwas Tieferem. Vielleicht ist mein Körper längst weiter als ich.

Vielleicht hat das Gehen etwas gelöst – aber nicht auf eine Weise, wie ich es erwartet hätte. Die ersten Tage sind der Ursachenforschung gewidmet.

Um die Ursache zu finden, heißt es zunächst Innenschau zu halten, zu Pausieren und mit viel Ruhe.

Dieser Abbruch ist kein Zeichen von Schwäche, sondern ein Ausdruck von etwas Tieferem. Etwas, das gesehen werden will. Vielleicht ist mein Körper längst weiter als ich. Vielleicht hat dieser Weg etwas freigelegt, das lange verborgen war oder ich mir nie anschauen wollte.

Schon seit meinem kurzem Camino im Mai habe ich eine Veränderung an mir gemerkt. Irgendetwas war anders, aber ich konnte es nicht benennen. Es gab immer wieder Anzeichen, aber ich wollte sie nicht sehen. Im Gegenteil, ich dachte daran, dieses Befinden am Weg weggehen zu können.

Je tiefer ich in mich hineinschaue, desto mehr spüre ich: Das, was gerade in mir geschieht, hat nicht erst mit dem Camino angefangen. Und es hört auch nicht mit dem Abbruch auf.

Ich habe angefangen - wieder einmal - mich mit der komplexen posttraumatischen Belastungsstörung (kPTBS) zu beschäftigen – nicht, weil ich eine Diagnose suche, sondern weil ich verstehen will, warum mein Körper so reagiert, wie er reagiert. Warum ich manchmal einfach nicht mehr kann, obwohl ich „eigentlich“ doch will.

Schon im März 2022, unterwegs am Camino Frances, geschah etwas, das tiefer ging. Ich ging damals weiter, ging es mir gewissermaßen im Gehen weg, denn da bin ich bei mir. Schritt für Schritt fand ich wieder Zugang zu mir selbst.

In Rücksprache mit meiner Tanztherapeutin griff ich auf Werkzeuge zurück, die ich durch die Tanztherapie kennengelernt hatte. Bewegungen, die nicht nur den Körper, sondern auch die Seele in Schwingung bringen. Es brauchte Zeit, Geduld – und viele Wege unter meinen Füßen. Doch schließlich konnte ich es auflösen. Auf meine Weise. Im Gehen. Im Spüren.

Es passiert mir nicht oft, aber auch neun Jahre nach dem Hirnabszess ist diese Möglichkeit des Trauma da.

Sie ist eine Reaktion auf etwas, das einmal zu viel war.

Zu viel Schmerz. Zu viel Ohnmacht. Zu viel Einsamkeit.

Viele Menschen mit einer komplexen posttraumatischen Belastungsstörung haben andauernde oder wiederholte traumatische Erfahrungen durchlebt.

Bei mir war es die langanhaltende Krankheit und die medizinischen Eingriffe, die mehr waren als nur Belastung – sie waren vkomplexer posttraumatischer Belastungsstörunerbunden mit Angst, Isolation und dem Gefühl, die Kontrolle zu verlieren.

Doch die eigentlichen Auslöser reichen weiter zurück. Es sind Muster aus der Vergangenheit, tief eingegraben, oft unsichtbar – aber wirksam. Der Kopf mag vieles vergessen haben, aber der Körper nicht.

Er erinnert.

Und manchmal spricht er. In Form von Erschöpfung, in Form dieser inneren Leere. Oder in diesem schwer zu greifenden Gefühl: „Ich kann nicht mehr.“

Komplexe PTBS begleitet mich seit Jahren. Sie kehrt zurück – weil mein Gehirn nicht mehr so arbeitet wie früher. Oft will ich mehr, als mein Kopf zulässt. Doch genau das zwingt mich dann hinzuschauen.

Manchmal ist ein Abbruch kein Rückschritt.

Sondern der Anfang von etwas Neuem. Der Beginn von Heilung.

Gerade frühe Erfahrungen hinterlassen Spuren. Auch wenn sie im Nachhinein kaum noch greifbar sind. Der Kopf blendet aus. Der Körper nicht.

Er erinnert.

Und manchmal erinnert er so laut, dass ich ihn nicht mehr überhören kann.

Dieses „Ich kann nicht mehr“ – es fällt nicht einfach so vom Himmel. Es ist ein Echo.

Ein Echo einer Geschichte, die viel früher begonnen hat.

Die Diagnose einer kPTBS gehört in erfahrene Hände. Ich weiß:

Ich will da hinschauen.

Ich will heilen.

Und ich muss es nicht allein tun.

Es gibt viele therapeutische Wege, die speziell für Menschen mit komplexer Traumatisierung entwickelt wurden. Einige davon werde ich mir näher anschauen – einige kenne ich schon:

Sie alle laden dazu ein, das Erlebte zu spüren, zu integrieren, zu wandeln.

Langsam und in sicherem Tempo. In Beziehung.

Vielleicht ist dieser Abbruch nicht mein Ende – sondern mein Anfang.

Und vielleicht geht es beim Gehen nicht immer darum, vorwärtszukommen.

Sondern manchmal einfach darum, anzuhalten – und zuzuhören.

Ich wollte mich auf diesem Camino finden.

Und fand mich im Stillstand.

Im Abbruch.

Im Anhalten.

Aber vielleicht beginnt genau hier ein anderer Weg.

Mein Camino Integrale dauerte nicht lange, aber jeder Schritt war den Weg wert. Es ist ein weiterer Schritt zu "ganzheitlich“ oder „das Ganze betreffend”. Ich bedauere es nicht, den Camino abgebrochen zu haben.

Persönlicher Hinweis:

Ich lebe seit einem Hirnabszess mit bleibenden neurologischen Einschränkungen.

Diese betreffen unter anderem meine körperlichen Möglichkeiten, meine Belastbarkeit,

mein Denken und mein Tempo.

Alles, was ich hier schreibe, entsteht aus dieser Lebensrealität heraus

und ist nur vor diesem Hintergrund vollständig zu verstehen.

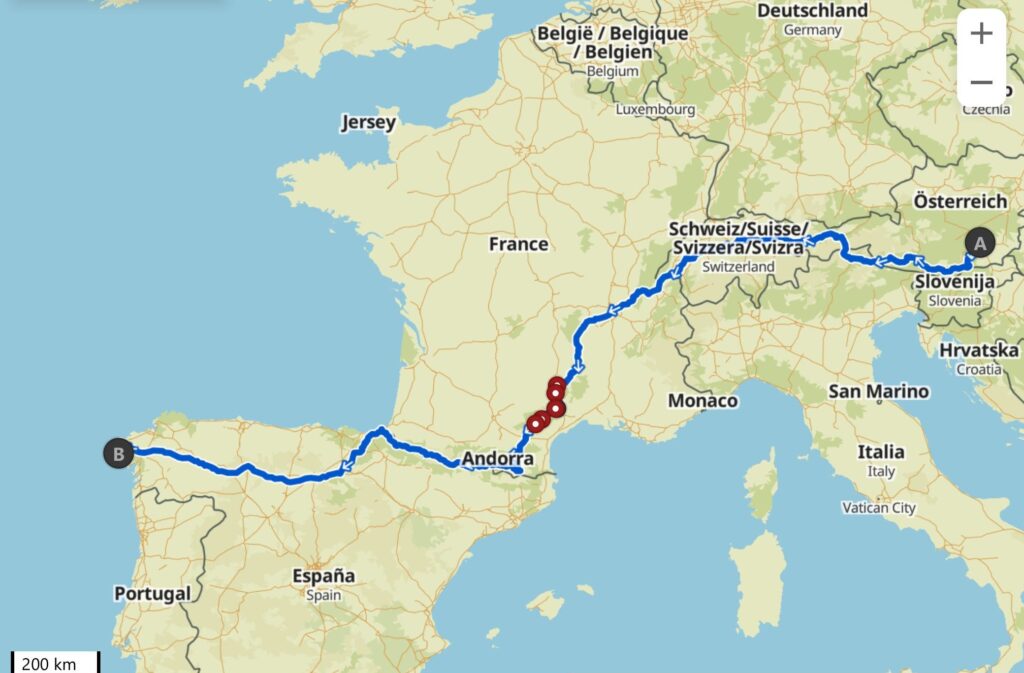

Was vor Jahren als Neuanfang begann, ist heute eine Reise, die weit über das Gehen hinausgeht. Mein Camino Integrale wird mich von der eigenen Haustür bis nach Finesterre führen. 3.500 Kilometer zu Fuß, durch die Natur, über Berge und durch Städte. Dazwischen, die letzten Etappen des HexaTrek, durch die Pyrenäen, die mir noch fehlen.

Der Hirnabszess wirkte wie das Ende, aber es wurde zum Anfang eines Lebens, das ich Schritt für Schritt neu zusammensetzen musste.

Körperlich. Geistig. Innerlich.

Gewonnen habe ich schon jetzt, denn zu (Über-)Leben ist mein größter Gewinn geworden. Allerdings liegt ein weiter Raum zwischen dem bloßen Überleben und dem wirklichen Leben. Akzeptieren wie es ist, bleibt ein wichtiger Bestandteil, doch ich werde nie hinnehmen, dass es so bleiben muss. Das ist Teil meiner Motivation.

Der Camino Integrale ist kein klassischer Jakobsweg, wie der Name vielleicht darauf hindeutet. Denn es ist ein Weg, den ich für mich einfach so genannt habe.

Ein Weg des Erinnerns, des Reduzierens, des Wiederfindens.

Ein Weg, der verbinden soll, was lange getrennt war: Körper und Geist – mit dem Leben selbst.

Seit neun Jahren versuche ich Grenzen zu verschieben und ins Leben zu kommen. Ob und wie weit dieser Weg wirklich wird, weiß ich noch immer nicht.

Der Weg nach Finesterre wird in jedem Fall ein weiterer wichtiger Schritt sein, denn im Gehen bin ich bei mir und lebe am besten mit den Handicaps.

Der Camino Integrale – diesen Pilgerweg gibt es nicht dem Namen nach, er existiert nur in meinem Kopf. Integral bedeutet „ein Ganzes ausmachend“, „vollständig“, „unversehrt“ oder auch „nicht geteilt“. Genau deshalb habe ich dieser Reise diese Überschrift gegeben. Es ist für mich weit mehr als nur ein Pilgerweg. Denn er beschreibt meinen Versuch, seit nunmehr neun Jahren die Bruchstücke meines Lebens wieder zu einem Ganzen zu fügen.

Vor einigen Jahren hatte ich einen Hirnabszess, der vieles verändert hat, körperlich wie geistig. Seitdem ist nichts mehr selbstverständlich. Auch das Gehen nicht. Koordination, Körperwahrnehmung, Gleichgewicht, alles musste ich mir mühsam zurückholen und muss weiterhin täglich daran arbeiten, es zu erhalten.

Jeder Weg seither ist eine Übung, jede Wanderung ein Stück mehr Selbstermächtigung. Die Rückeroberung von etwas, das einst selbstverständlich war. Wer macht sich schon Gedanken, über das eigene Gehen oder wie von einem Sessel aufstehen.

„Integrale“ steht dabei für das Ganze – für einen Weg, der

Es ist mein Weg durch Städte und Natur, durch Berge und Erinnerungen, durch Gegenwart und Vergangenheit.

Im Camino Integrale verbinden sich:

– meine therapeutischen Schritte, mit meinem inneren Ruf, weiterzugehen.

– das medizinisch Notwendige, mit dem spirituell Heilsamen.

– das Leben danach, mit dem Menschen, der ich immer war – und der ich wieder werden möchte.

Der Entschluss begann vor langer Zeit in mir zu reifen:

Im Juli breche ich zu Fuß auf – von zu Hause bis nach Santiago de Compostela, genauer gesagt: bis Finesterre. Kein Flug, kein Zug, kein Bus. Ich möchte den ganzen Weg gehen. Vom ersten Schritt an, bis zum Ende.

Die Idee dazu begleitet mich seit meinem ersten Camino 2018. Damals begegnete ich einem Ehepaar aus Holland, das direkt vor der eigenen Haustür gestartet ist. Diese Begegnung hat sich tief in mir eingeprägt und hat mich nie mehr losgelassen.

Seitdem ist da dieser Gedanke:

Eines Tages werde ich das auch tun.

Nicht irgendwo einsteigen – sondern zu Hause die Tür hinter mir schließen und losgehen. Dann kam die Pandemie. Der Walkabout 2021 war mein erster Versuch und eine einzigartige Erfahrung, hinter mir die Tür zuzuschließen, zu gehen und zwei Monaten später, sie wieder aufzuschließen.

Und jetzt ist dieser neue Moment gekommen.

Die Zeit ist reif, der Gedanke ist gereift – und der Weg ruft.

Ich werde gehen. Von zu Hause aus. Schritt für Schritt, hinein in das, was vor mir liegt:

mein ganz persönlicher Camino Integrale.

Ich werde wieder leicht gehen. Über die Jahre habe ich meine Ausrüstung immer weiter reduziert, angepasst, verfeinert. Jedes Teil, das ich mitnehme, ist erprobt und sorgfältig ausgewählt.

Nicht nur im Rucksack, sondern auch im Kopf. Ich habe gelernt: Vorbereitung ist mehr als eine Packliste.

Anfangs schleppte ich manches mit, das ich nicht brauchte. Dinge, die mir vermeintlich Sicherheit geben sollten. Doch Sicherheit entsteht nicht durch Gewicht, sie wächst mit der Erfahrung und dem Vertrauen, sich den Bedingungen anpassen zu können.

Allein um im Zelt wirklich schlafen zu können, brauchte ich Jahre. Jahre, in denen ich nicht nur mich, sondern auch meine Ausrüstung Schritt für Schritt weiterentwickeln musste.

Zum Grammzähler wurde ich nicht aus Prinzip, sondern aus Notwendigkeit. In vielem verwende ich die gleichen Dinge wie früher, aber eben leichter.

Mein gesamter Rucksack wurde mit diesen Optimierungen in vielen Bereichen um bis zu einen Kilogramm leichter. Das klingt nicht nach viel, ist für mich mit der Muskelschwäche aber enorm.

Heute weiß ich: Weniger ist oft mehr.

Ultralight ist für mich keine Mode, es ist Voraussetzung. Da ich nicht laufen kann, brauche ich trotzdem mehr zum Anziehen oder Wetterschutz. Trotz mehr Ausrüstung, bringe ich es auf knapp 5 Kilogramm Basisgewicht.

👉 Zur Packliste: Camino Integrale 2025

Es wird nicht der direkte Weg nach Santiago werden.

Denn mich zieht es in die Berge. Genauer gesagt, in die Pyrenäen. Dort baue ich zwei Etappen des HexaTrek ein, die Abschnitte fünf und sechs, die ich ja noch nicht gegangen bin. Ein Umweg, ja. Aber vor allem ein Herzstück meiner Tour.

2.000 Kilometer HexaTrek liegen bereits hinter mir.

Was noch offen ist, sind die letzten 1.000 km – durch die Pyrenäen.

Diesmal will ich sie gehen und sie mit dem Weg nach Santiago verbinden. Der Jakobsweg beginnt für mich zu Hause, nicht erst in Frankreich. Er führt über Le Puy-en-Velay, dorthin, wo der Hexatrek ganz nah ist, weiter bis nach Carcassonne.

Wie bei all meinen Wegen gilt auch diesmal:

Die genaue Strecke entscheide ich unterwegs.

Ich laufe nicht nach Plan, sondern nach Gefühl.

Und wenn ich spüre, dass es genug ist,

dann höre ich auf – ganz gleich, wo ich gerade bin.

Denn es geht nicht ums Ankommen.

Es geht für mich darum, unterwegs zu sein.

An oberster Stelle steht für mich immer noch, eine gute Zeit in Freude zu verbringen. Jeder Tag seit dem Hirnabszess ist ein gewonnener Tag und so soll es bleiben. Kampf und Krampf wäre das falsche Signal an meinen Körper.

Weil es mir nicht nur ums Ziel geht – sondern um den Weg dorthin.

Ich suche keine kürzeste Verbindung mehr. Ich suche Erfahrung.

Und die finde ich vor allem dort, wo es still wird.

In den Bergen. In den Weiten. In der Natur.

Dort, wo jeder Schritt fordert und zugleich etwas zurückgibt.

Letztes Jahr, in den Alpen, habe ich ein Ziel erreicht, das sich 2016 im Krankenhaus geformt hat.

Ich hatte durch den Hirnabszess meine Propriozeption beschädigt, aber in meinem Kopf liefen Bilder vom Eiger Ultra Trail.

Wie ich vom höchsten Punkt, dem Faulhorn, über die steilen Felshänge hinuntersprang.

Für mich war das: Propriozeption in Bestform.

Und ich dachte: Wenn ich das je wieder schaffe, dann funktioniert auch alles andere.

Der Gedanke war gut, aber es sollte nicht ganz so kommen.

Letztes Jahr, am HexaTrek – in den Nordalpen, mit Blick auf den Mont Blanc – kam ich diesem inneren Bild erstaunlich nahe. Die Tage rund um die Cheval Blanc wurden zu einem Meilenstein meiner Rehabilitation. Körperlich. Mental.

Trotzdem musste ich erkennen:

Ich habe nur einen Teil davon erreicht. Und den mit Abstrichen.

Es war wichtig. Aber ich habe zu verstehen, es ist noch nicht das Ende. Das Gefühl in den Beinen ist nicht zurückgekommen. Jeder Schritt fordert das Gehirn - ob ich am Berg gehe oder durch de Stadt.

Denn Heilung ist kein Gipfel.

Es bleibt ein Weg und sogar ein längerer, als gedacht.

Ich habe dort ein körperliches Ziel erreicht – eines, das ich mir im Krankenhaus gesetzt hatte. Aber heil bin ich deshalb noch lange nicht.

Körperliche Fortschritte sind sichtbar, spürbar – und doch ist da mehr, das bleibt zum Heil werden.

Denn Heil(ung) ist kein Punkt auf der Landkarte.

Es ist ein Weg, der tiefer führt. Einer, den ich auch innen gehen muss. Das spüre ich umso mehr, je länger es dauert.

Das zehnte Jahr nach dem Hirnabszess hat begonnen. Seit vorigem Jahr kann ich immer öfter über mehr Dinge nachdenken, was ich bisher nicht konnte. Aber ich muss aufpassen, möchte kein Trauma wecken. Besonders die Zeit bis zwei, drei Jahre nach dem Hirnabszess belastet mich noch. Daher habe ich auch das Buchschreiben hintangestellt, denn das Schreiben kann Traumen auslösen.

Mein Weg ist mehr ein geistiger geworden, ein Weg der Verarbeitung, des Verstehens, des Wachsens.

Ich bin weiter als früher. Aber noch nicht am Ende. Vielleicht auch nie.

Mein Weg ist ein leises, fortwährendes Lernen. Schritt für Schritt. Es verändert sich beinahe täglich und wöchentlich. Ich kann seit heuer gedanklich vieles besser verarbeiten, muss aber aufpassen, nicht im Denken stecken zu bleiben.

Bis zum Aufbrechen, steht noch ein medizinischer Abschnitt an: die nächste Etappe meiner Zahnsanierung. Und es ist wirklich eine Etappe.