MENÜ

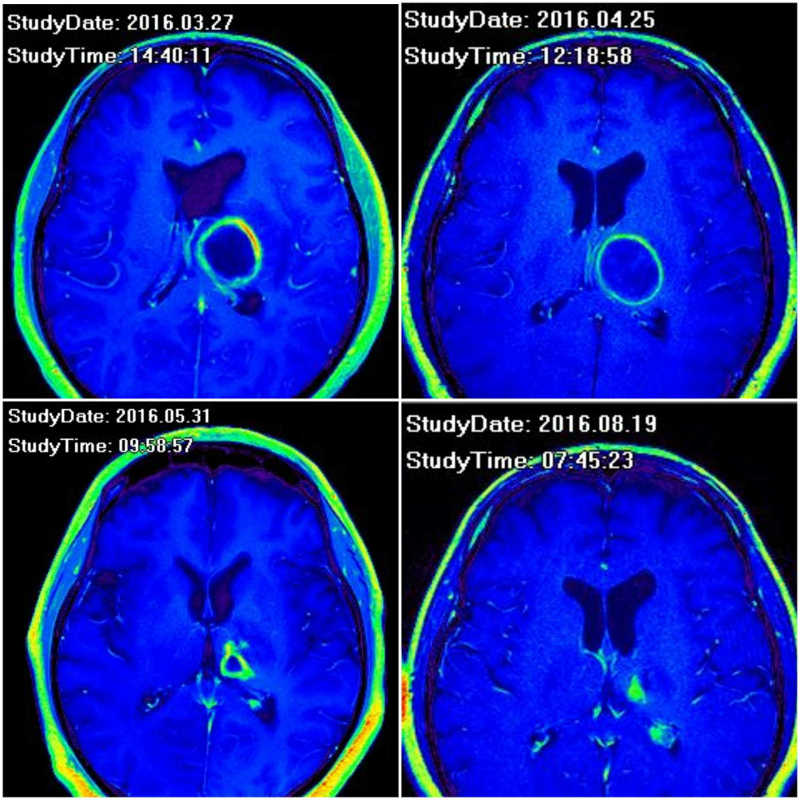

Im März 2016 änderte sich mein Leben schlagartig. Die Diagnose „Hirnabszess“ war wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Von einem Moment auf den anderen war nichts mehr, wie es war.

Plötzlich konnte ich nicht mehr gehen, meine Bewegungen waren ungelenk und mein Denken wirkte wie in Watte gepackt. Es war, als wäre in mir ein Schalter umgelegt worden. Der Hirnabszess raubte mir die Fähigkeit mich zu bewegen, meine Muskeln waren wie gelähmt und meine Gedanken kreisten im Nebel.

Die Folgen waren gravierend: Eine chronische Schwäche in Muskeln und Bindegewebe, ein Gedächtnis, das Informationen nur schwer festhielt, und ein gestörtes Körpergefühl. Selbst einfache Aufgaben wie das Greifen nach einem Glas wurden zu einer Herausforderung. Es war, als würde ich in einem fremden Körper gefangen sein. Die Welt um mich herum war zwar dieselbe, aber ich konnte sie nicht mehr so wahrnehmen wie zuvor.

Unsichtbare Behinderungen sind wie ein Eisberg: Was man sieht, ist nur ein kleiner Teil des Ganzen. Darunter verbergen sich oft große Herausforderungen und Einschränkungen. Monica Lierhaus, die ehemalige ARD Moderatorin und ebenfalls Betroffene, schreibt in Ihrem Buch sehr treffend:

"Es gibt nicht nur den äußeren Teil einer Behinderung, den jeder Außenstehende sofort erkennt. Von den unsichtbaren Behinderungen bekommen die wenigsten etwas mit!"

Die Auswirkungen dieser Schädigung sind vielfältig und allgegenwärtig. Ausgangspunkt war ein Abszess im Thalamus – tief im Inneren meines Gehirns. Seither ist mein gesamter Körper betroffen: von motorischen Störungen bis hin zu kognitiven Einschränkungen. Die sechs Monate lange Behandlung mit hoch dosierten Antibiotika, die meinen Körper ähnlich belastete wie eine Chemotherapie, macht die Genesung bis heute zusätzlich schwer.

Früher bewegte ich mich ganz selbstverständlich. Gehen war automatisch. Heute ist jede Bewegung ein bewusster Akt. Es ist, als müsste ich bei jedem Schritt neu lernen, wie man einen Fuß vor den anderen setzt. Die Propriozeption – dieses feine Gespür für den eigenen Körper im Raum – ist nur noch teilweise vorhanden. Was früher wie von selbst lief, muss ich mir nun mühsam erarbeiten.

Die Kombination aus Muskelschwäche, Bindegewebeschwäche und Störungen im Zentralnervensystem erschwert selbst einfache Bewegungen. Gehen musste ich regelrecht wieder erlernen. Jede gelungene Bewegung ist ein kleiner Erfolg – und zugleich eine dauernde Herausforderung. Die Langsamkeit ist zu meiner ständigen Begleiterin geworden und dass mein Körper anders reagiert als früher.

Besonders betroffen sind meine Hände und Füße – vor allem auf der rechten Seite, die durch die Hemiparese geschwächt ist. Die Feinmotorik in den Fingern ist stark eingeschränkt. Schon einfache Dinge wie Knöpfe schließen, einen Reißverschluss ziehen oder längere Zeit einen Stift halten, fordern mich jeden Tag aufs Neue heraus.

Das Schreiben fällt mir besonders schwer. Es ist, als gehorchen mir meine Hände nicht mehr richtig. Die eingeschränkte Feinmotorik prägt meinen Alltag – in vielen kleinen, aber entscheidenden Momenten.

Meine Behinderung ist oft unsichtbar. Gerade das führt dazu, dass viele Menschen meine Schwierigkeiten unterschätzen. Äußerlich unterscheide ich mich kaum von anderen. Doch was man nicht sieht, ist das, was in mir vorgeht. Mein Erleben von Bewegung ist ein völlig anderes. Es ist, als müsste ich ständig eine innere Balance halten – jeder Schritt ist eine bewusste Entscheidung.

In den letzten Jahren habe ich gelernt, mich auf ebener Strecke beim Gehen auch zu unterhalten. Doch sobald es bergauf geht oder der Weg schmaler wird, gelingt das kaum mehr. Dann braucht mein Körper meine volle Aufmerksamkeit. Jeder Tritt will gesetzt, jede Bewegung geführt werden.

Mein Gehirn gleicht einem Dirigenten, der ein Orchester leitet, das nicht immer im Takt spielt. Jede Bewegung ist ein kleines Konzert – sie will geplant, abgestimmt und ausgeführt werden. Diese dauernde Koordination kostet Kraft. Sie ermüdet, auch wenn man es mir nicht ansieht. Und manchmal sehne ich mich zurück – nach jener Leichtigkeit, mit der ich früher unterwegs war. Als mein Körper noch einfach gemacht hat, ohne dass ich darüber nachdenken musste.

Am schwersten fiel mir die Verlangsamung. Plötzlich war nichts mehr schnell, nichts mehr spontan. Heute habe ich mich daran gewöhnt – und ein Stück weit auch damit versöhnt. Ob ich es als Behinderung bezeichnen soll, weiß ich nicht genau. Es ist ein Teil von mir geworden. Ich arbeite daran, besser mit ihr umzugehen, aber diese neue Langsamkeit gehört inzwischen zu meinem Leben dazu.

Auch das Denken hat sich verändert. Besonders das Kurzzeitgedächtnis ist betroffen. Ich kann mir kaum etwas merken, und oft lassen sich Gedanken nicht zu Ende führen. Mein Gehirn springt ab, bevor ich eine Spur aufnehmen kann. Entscheidungen treffe ich meist über das Herz – über das, was ich fühle. Dieses innere Spüren, diesem Gefühl zu vertrauen, ist zu meinem wichtigsten Werkzeug geworden.

Vieles ist im Alltag nur noch mit Begleitung möglich. Noch fühle ich mich oft ausgeschlossen – als würde ich an der Seite stehen, während das Leben weiterzieht. Und doch habe ich mir Schritt für Schritt Eigenständigkeit zurückerobert. Ich bin alleine auf den Jakobsweg gegangen. Und ich bin gegangen, obwohl vieles dagegensprach.

Ein einfacher Gang in den Supermarkt kann zur Herausforderung werden. Auch bei sozialen Anlässen bin ich oft auf Unterstützung angewiesen – und dennoch selten dort. Es kostet zu viel Kraft. Mein Handicap ist nicht immer sichtbar, aber mein Handicap ist allgegenwärtig.

In der Einsamkeit der Natur finde ich etwas, das mir der Alltag kaum mehr geben kann: Ruhe, Freiheit, Unabhängigkeit. Die Wander- und Pilgerwege sind meine Zufluchtsorte. Dort kann ich Kraft sammeln, Gedanken sortieren, mich spüren. Diese Momente unterwegs bedeuten für mich mehr als nur Bewegung. Sie sind der Beweis, dass ich mein Leben selbst in die Hand nehme – trotz aller Grenzen. Und dass ich diese Grenzen immer wieder neu ausloten darf.

Im Juni 2018 machte ich mich zum ersten Mal auf den Weg – zum Jakobsweg in Spanien. Zwei Jahre lang war mein Leben ausschließlich von Therapie bestimmt. Alles drehte sich darum, wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Inmitten dieser intensiven Zeit kam auch die Trennung von meiner Lebensgefährtin hinzu. Es war ein Wendepunkt. Der Camino Frances wurde für mich zu einem ersten Schritt hinaus – und hinein in ein neues Erleben.

Seit dem Hirnabszess im März 2016 vergeht kein Tag ohne Therapie. Mein Alltag ist geprägt davon – und doch bot mir der Jakobsweg eine besondere Form davon: Therapie unter lebensnahen Bedingungen. Natürlich wurden mir dort meine Defizite besonders deutlich. Und doch war es genau diese Konfrontation, die mir half. Denn ich war unterwegs, draußen, mitten im Leben.

2019 folgte der Camino Norte. Die steilen Küstenanstiege sollten mir Kraft zurückgeben. Ich suchte die Herausforderung – und fand sie. Wieder daheim zeigte sich jedoch, dass eine grundlegende Muskelschwäche geblieben war. Reines Konditionstraining reicht nicht aus. Seither trainiere ich langsam und stetig weiter. Schritt für Schritt – bis heute.

Im Winter 2020 unternahm ich meinen nächsten Camino. Diesmal bei Kälte, in den Monaten Jänner und Februar. Es war ein weiterer Versuch, Leben zu lernen. Und ich konnte wichtige Schritte setzen, zurück zu mir selbst. Doch im März desselben Jahres kam der Stillstand – die Corona-Pandemie. Vieles, was ich mir aufgebaut hatte, fiel zurück. Ich musste in vielem neu anfangen.

Durch diese herausfordernde Zeit half mir das therapeutische Tanzen. Besonders meiner Tanztherapeutin Hanna Treu bin ich dafür zutiefst dankbar. Inmitten aller Unsicherheiten wurde der Tanz zu meinem Anker. Er gab mir Raum, meinen Körper neu zu entdecken – und meine Gefühle auszudrücken.

Durch Hanna und die Tanztherapie lernte ich, meine Körperwahrnehmung zu verfeinern. Es gelang mir, wieder mehr Leichtigkeit in meine Bewegungen zu bringen. Gleichzeitig ermutigte sie mich, offener mit meinen Gedanken und Empfindungen umzugehen. Dieser Prozess hat mir nicht nur körperlich geholfen, sondern auch innerlich – Schritt für Schritt, wie auf dem Camino.

Ein weiterer wichtiger Weg war der Walkabout, von Mai bis Juli 2021, trotz Corona. Rund 2.100 Kilometer rund durch Österreich, die mich wieder näher an das Leben brachten. (Walkabout durch Austria)

Im Gehen findet die größte Regulation im Körper statt, es ist meine Hauptregulationsstrategie. Darum gehe ich auch so viel.

Was die Zukunft bringt, wird sich zeigen. Sicher ist: Die tägliche Rehabilitation – die beständige Arbeit an mir selbst – bleibt notwendig. Nichts von dem, was ich mir erarbeitet habe, ist von Dauer, wenn ich nachlasse.

Die beschädigte Propriozeption, die Muskelschwäche und andere Einschränkungen kehren schnell zurück, wenn ich weniger trainiere. Es ist ein ständiges Dranbleiben, ein tägliches Üben. Jeder Tag zählt. Und doch bin ich dankbar, dass ich diesen Weg gehen kann.