MENÜ

Klar träume ich von Tagen wie auf dem Foto oben. Dort will ich wieder hin! Aber mein derzeitiger Focus liegt ganz woanders. Es geht ums Gesund werden. Und um nichts anderes - Derzeit.

Was mache ich also den ganzen Tag? Es sind keine normalen Tage, aber auch nicht abnormal zu nennen. Aber was ist schon normal? Ich beschäftige mich halt die meiste Zeit damit gesund zu werden.

Ich wache gegen 6 Uhr Früh auf. Bleib aber liegen, eins der Kinder übernachtet bei einem Freund und das andere ist bei Oma. Das erspart das sonstige Gehzurschule-Ritual. Ich muss mich erst wieder eingewöhnen zu Hause. Brauch ja nicht mehr zur täglichen Therapie, wie in der Reha. Ausschlafen und Erholung ist angesagt.

Um 8 Uhr stehe ich dann doch auf. Ich versuche leise zu sein, um meine bessere Hälfte nicht zu wecken. Ist aber nicht so einfach. Steife Gelenke und Verspannungen erfordern noch Übungen im Bett, bevor ich auf die Beine komme. Die ersten Schritte schlurfe ich noch dahin, die Sprunggelenke sind steif, jeden Meter wird es besser. War trotz Sommer kalt heute früh.

Kälte tut mir nicht gut. Eine heiße Dusche weckt die Lebensgeister und bringt die steifen Muskeln schneller auf Betriebstemperatur. Meine Spezialübungen lasse ich heute aus. Zu Mittag steht ein Besuch bei "Fit 2 Work" an. Programm genug für heute. In der Reha hätte ich diesen Termin bekommen sollen, aber es ging sich damals nicht aus. Egal, also direkt dort heute.

Vorher aber noch ein Frühstück. Tee und Kaffee stelle ich auf und richte auch den Rest. Brot schneiden (das Bauernbrot vom Samstag lässt sich zum Glück leicht schneiden), Butter, Honig und Käse. Das schaffe ich schon alleine. Sobald es aber um etwas zum Kochen geht, muss Silvia daneben stehen. Alleine kochen ist mir noch nicht erlaubt (Die Brandwunden an den Unterarmen zeugen von zu leichtfertigem Umgang, heiße Pfannen und Töpfe sind halt doch noch nicht meins).

Heute schaffen wir es aber ohne Brandsalbe oder Pflaster zu frühstücken.

Danach noch Dehnungsübungen und 15 Minuten Computertraining. Eine spezielle DVD trainiert meine Merk- und Reaktionsfähigkeit. Heute übe ich jedoch gemütlicher, mir steht ja noch der Besuch bei Fit2work bevor, auf dem mein Focus für heute liegt. Es ist wie bei einem Radrennen. Ich vermeide, zu viele Körner zu lassen, damit man noch Kraft für die Entscheidung hat.

Ich soll zwar erst um 12 dort sein, aber Silvia hat einen früheren Termin und lässt mich in der Nähe aussteigen. Ich bin schon gewohnt das es nicht nur um mich geht. Aufs wohin gebracht werden bin ich noch angewiesen. Autofahren ist nicht möglich. Der Kopf macht noch nicht mit. Ich nutze die Zeit, um eine kleine Runde um den Häuserblock zu drehen. Da ich meine Übungen zu Hause ausgelassen habe, hole ich sie jetzt ein wenig nach. Ein wenig deshalb, weil ich ja noch Energie für das Gespräch brauche.

Während des Gehen zähle ich in Dreierschritten von 100 runter und in Sechserschritten wieder rauf. Eine erste Übung für Multitasking. Immer wieder komme ich außer Tritt und vergesse aufs weiter gehen während des Zählen und umgekehrt. Das Gehen fordert so viel Aufmerksamkeit, dass ich dann wieder aufs zählen vergesse. Ich muss mich darauf konzentrieren beides gemeinsam zu machen.

Früher, im Beruf als Videojournalist, war Multitasking kein Problem. In einer Person Filmen und ein Interview führen war normal. Ich habe soviel gleichzeitig erledigt und nichts vergessen. Im Gegensatz dazu ist jetzt Gehen mit Zählen schon zu viel.

Bald merke ich das es reicht mit dem Üben. Ich habe noch ein paar Minuten und setze mich in den Eingangsbereich. Bei Fit2work geht es darum, wie Arbeitsuchende einen raschen, Ihrer gesundheitlichen Situation entsprechenden beruflichen Wiedereinstieg schaffen, sowie Information über alle relevanten regionalen Projekte und Förderungen im Sozial- und Gesundheitsbereich. Ich erwarte mir Information, wie ich den Wiedereinstieg in den Beruf schaffe.

Ich bin zwar noch in vielem gehandicapt, aber die Frage nach der Zukunft kam in den letzten Wochen immer öfter. Die Untersuchung zur Verlängerung der Erwerbsunfähigkeitspension brachte mich erstmals wieder auf den Gedanken, wie es weiter gehen soll. Ich habe keine Ahnung über meine beruflichen Zukunft.

Und deswegen sitze ich heute bei Fit2work, um erstmals Antworten auf meine Fragen zu bekommen. Allerdings, die meisten Fragen werden auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Es ist erst einmal ein Aufnahmegespräch und dabei kommt heraus, das meine Defizite zu groß sind, um mich schon heute näher beraten zu können.

Nach eineinhalb Stunden ist das Gespräch vorbei und ich bin eigentlich gleich schlau wie zuvor. Man kann mir nichts sagen, weil ich gesundheitlich noch zu viele Defizite habe und es noch nicht feststeht, wie lange es dauern wird. Ich habe mir mehr erwartet, muss aber einsehen, dass es dafür einfach noch zu früh ist.

Für mich heißt es deshalb, weiter üben und trainieren wie bisher. Berufliche Gedanken kann ich hintanstellen. Es ist wirklich zu früh, dahingehend etwas zu sagen oder gesagt zu bekommen. Darauf kann nicht mein Focus liegen. Das muss darf ich verstehen.

Bevor ich nicht gesund bin, brauche ich an Arbeit nicht denken. Trotzdem komisch für mich. Die letzten 20 Jahre war ich selbständig und ständig umkreisen einen die Fragen: Wie plane ich das nächste Jahr? Was will ich erreichen? Wohin geht es? Bin ich auf Kurs?

Diesmal ist alles ungewiss. Ist eh besser so. Ich werde weiter machen wie bisher. Im HIER un JETZT leben. Das war ja, unter anderem, eine meiner Lernaufgaben.

Da Silvia noch einige Zeit braucht, um mich abzuholen, setze ich mich in ein Café. Da die FH gleich um die Ecke ist, gibt es eine reiche Auswahl in der Umgebung. Dort kann ich erstmal meine Gedanken ordnen, zur Ruhe kommen. Ich bin ziemlich fertig. Das Gespräch hat angestrengt, meine Energie ist verbraucht. Ich ziehe Resümee über diesen Tag.

Das mit keiner Auszeit für mich, macht mich nachdenklich. Es stimmt, bewusst ist es mir erst in den letzten Tagen geworden. Sobald ich die Augen aufmache, fange ich zum Denken an. Es beherrscht meinen Alltag. Es erschöpft mich auch so schnell.

Es ist ein anderes Denken wie man es kennt. Jede Bewegung setzt bewusstes Denken voraus. Automatisch wie früher geht gar nichts. Zuletzt in der Reha war ich sehr mit der Automatisation gefordert. Jetzt, nach der Reha, holt sich der Körper die Ruhe wieder zurück. Zwei, drei Wochen wird die Umstellung schon dauern. Trotzdem, mit der Auszeit werde ich mir etwas einfallen lassen.

Bald ist Silvia da und wir können nach Hause fahren. Dort geht es für einen Schönheitsschlaf gleich ins Bett für mich und das ist die einzige Auszeit, die ich im Moment habe. Augen zu und den Focus auf wieder Arbeiten gehen sein lassen.

Denn - der nächste Tag wartet schon wieder auf mich. Mal schauen, wie lange morgen meine Körner reichen.

Die Reha ist vorbei, der Alltag hat mich wieder – jetzt heißt es dranbleiben. Mein Training fortsetzen, die Intensität steigern und die nächsten Monate nutzen, um Schritt für Schritt voranzukommen. Meine Ziele bleiben klar: Das Gehen weiter verbessern und Denk- sowie Reaktionsvermögen schulen. Doch zuerst ist Erholung angesagt.

Auch diesmal bin ich erschöpft und müde aus der Reha heimgekehrt. Gleichzeitig aber voller neuer Ideen und Impulse für mein Training. Stabileres Gehen, Multitasking in allen Lebenslagen und vieles mehr – genug Herausforderungen für die kommenden Monate. Nun fehlen mir noch die konkreten Ziele, die mich antreiben.

Mein Gesundwerden ist wie der Radrennsport von früher: Es geht um Ziele. Ohne sie fehlt die Richtung, die Motivation. Damals wie heute brauche ich ein klares Ziel vor Augen. Wer nicht weiß, wofür er trainiert, verliert schnell den Fokus. Aber mit einem Ziel, egal wie fern es scheint, bleibt der Weg klar und jede Anstrengung bekommt ihren Sinn.

Trailrunning und Laufen als Ziele

Mein großes Ziel ist es, wieder im Hochgebirge laufen zu können. Diese Herausforderung vereint vieles: körperliche Fitness, Koordination und mentale Stärke. Wenn ich dieses Ziel erreiche, wäre ich auch beruflich wieder handlungsfähig. Doch der Gedanke an eine berufliche Rückkehr fällt mir schwer – zu ungewiss ist die Zukunft. Ob ich die Videoproduktion jemals wieder ausüben kann, bleibt fraglich.

Die Defizite sind derzeit einfach zu groß. Vom Filmen oder Schneiden bin ich weit entfernt, nicht zuletzt wegen der Nervenschäden, besonders in den Fingern. Zusammenhänge zu erfassen, Informationen zu verarbeiten – all das gelingt mir momentan nicht. Schneiden ist so unmöglich. Es ist schwer in Worte zu fassen, aber es fühlt sich an, als würde das Gehirn plötzlich aussteigen und die Verbindung kappen.

Trotzdem bleiben die Berge mein Antrieb. Das Laufen dort oben ist mehr als nur Bewegung – es ist Freiheit, Herausforderung und zugleich ein Weg zurück ins Leben. Schritt für Schritt, egal wie weit der Weg noch ist.

Einfaches Denken gelingt mir schon, doch Multitasking ist noch kaum oder nur eingeschränkt möglich. In der Reha lag der Schwerpunkt darauf, Bewegungsabläufe zu automatisieren und wieder mehrere Dinge gleichzeitig denken und ausführen zu können. Doch immer wieder muss ich mir bewusst machen: Alles braucht seine Zeit.

Für zu Hause habe ich ein sehr gutes Computerprogramm bekommen. Aber auch hier gilt es, sich Zeit zu lassen – und sich diese auch zu nehmen. Ungeduld hat hier keinen Platz, auch wenn sie mich oft genug überkommt. Manchmal ist es genau diese Ungeduld, die mich antreibt, die mir die Kraft gibt, nicht aufzugeben und weiterzumachen.

Schwer ist es trotzdem. Nicht zu wissen, wie lange es dauern wird. Ein Jahr, zwei Jahre oder gar fünf? Niemand kann es sagen. Jeder Weg ist anders, jeder Fortschritt individuell. Wann ich wieder im Hochgebirge laufen kann, weiß ich nicht. Aber eines weiß ich ganz sicher: Ich werde es schaffen!

Der Blog

Am Computer für den Blog zu schreiben, ist eine wertvolle Übung. Es hilft mir, zur Ruhe zu kommen, meinen Weg besser zu verstehen und meine Wahrnehmung zu schulen. Gleichzeitig fördert es die Selbstreflexion. Doch auch hier gilt: Schritt für Schritt. Nicht zu viel auf einmal wollen – das ist leichter gesagt als getan, aber notwendig.

Neben dem großen Ziel brauche ich Zwischenziele, kleine Etappen, die mir kurzfristige Erfolge ermöglichen. Sie halten die Motivation am Leben. Ich musste jedoch lernen, umzudenken. Es geht alles so langsam voran, dass ich die Fortschritte oft selbst kaum wahrnehme. Es hat Zeit gebraucht, um zu erkennen, wie wichtig diese kleinen Schritte sind.

Heute freue ich mich auch über die scheinbar kleinen Erfolge. Zum Beispiel darüber, dass ich sicherer auf unterschiedlichen Böden gehen kann. Es mag unscheinbar wirken, doch für mich bedeutet es viel. Jeder dieser Schritte ist ein Stück zurück ins Leben. Schritt für Schritt – das gilt für den Blog, das Training und das Leben selbst.

"Alles ist gut so, wie es ist!"

Wenn man das verstanden hat, wird vieles leichter. Da bekommt auch die Krankheit einen Sinn, bzw. das, was ich daraus lernen kann. Eines stimmt aber sicher:

"Wenn Du nicht an Dir arbeitest, dann tut es eben das Leben!"

Ich habe zwar an mir gearbeitet, doch vor entscheidenden Schritten bin ich immer wieder zurückgeschreckt. Also hat das Leben selbst die Dinge in die Hand genommen. Schon eigenartig, wenn ich daran denke, was ich alles erlebt habe: Mit dem Rad durch die Sahara gefahren, das kälteste Radrennen der Welt gewonnen, hohe Berge bestiegen und so vieles mehr. Da könnte man meinen, das Leben sei ein Klacks. Aber das ist es nicht.

Ich habe zu lange darauf gewartet, dass sich etwas ändert – aus eigener Kraft, aus eigenem Antrieb. Doch manchmal braucht es einen Anstoß von außen, eine Wendung, die man sich nie gewünscht hätte. Jetzt hat sich etwas geändert. Vielleicht nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, aber es ist Bewegung in mein Leben gekommen. Und manchmal ist es genau diese Bewegung, die den nächsten Schritt möglich macht.

Vier Wochen bin ich wieder auf Reha in Judendorf und noch ist kein Ende der Krankheit, bzw. meiner Defizite in Sicht.

Heute, vor genau einem Jahr, am 23. Juni 2016, wurden mir mehrere Zähne gezogen. Es waren die Auslöser für den Hirnabszess, neben dem Stress, der die Blut-Hirnschranke geöffnet hat.

Auf die Fortschritte zu Hause macht mich in erster Linie Silvia aufmerksam. Sie schimpft mit mir, wenn ich wieder einmal zu ungeduldig bin und mehr möchte, als ich zu leisten, imstande bin. Ich kann es selbst schwer erkennen, da ich sowieso immer am Limit bin. In der Reha in Judendorf ist es Karin, meine Physio-Therapeutin, die mir klarmacht, was sich seit meinem letzten Aufenthalt im Dezember getan hat. Sicher, für mich scheint es wenig zu sein, aber in Wirklichkeit hat sich enorm viel getan.

Im Juli 2016 konnte ich keine zwanzig Meter gehen und war rechtsseitig gelähmt. Jetzt, ein Jahr später, bin ich zwar noch immer eingeschränkt, kann aber einigermaßen gehen. Anfang des Jahres stand mir meine Ungeduld im Weg. Ich konnte oder wollte nicht glauben, dass es so lange dauern würde. Umdenken ist angesagt, ich darf keine Maßstäbe von früher anlegen. Laufen wird noch kommen, die Zeit muss ich mir eben geben.

Ich versuchte mich daran, in der Reha, die ersten Meter zu Laufen. Am Laufband. Zwei mal zwei Minuten, mit sieben km/h laufen, dazwischen Gehen, mit vier km/h. Das war mehr als genug. Aufkommender Schwindel lässt mich vorsichtig sein. Ich darf nichts übertreiben, der Körper sagt mir sofort wo das Limit liegt.

Noch immer kann nicht gesagt werden, wann es vorbei ist oder ob es werden wird wie früher. Das musste ich erst verstehen lernen. Als Sportler war ich gewohnt, auf ein Ziel hinzuarbeiten. Ein Rennen, eine Rundfahrt, eine extreme Unternehmung, Bergsteigen - alles war mit einem fixen Datum versehen, Beginn und Ende.

Mit der Krankheit habe ich erstmals eine Herausforderung bekommen, die kein zeitlich bestimmtes Ende, kein Enddatum hat. Das ist ungewohnt und neu für mich. Ich habe auch keine Erfahrung mit dem Training. Soviel ich auch über Training und Anatomie des Menschen kenne, es hilft mir nur bedingt weiter. Erst in der Reha wurde mir bewusst, wie komplex Gehen ist. Vor allem, wenn man plötzlich gezwungen ist, über die einzelnen Schritte, die zum Gehen notwendig sind, nachzudenken.

Beim Iditabike in Alaska, bei -30 Grad, checkt man in ähnlicher Weise seinen Körper ab. Ständig rotieren die Gedanken um; Wie geht es der Nase? Wie geht es den Fingern? Wie geht es den Zehen? Dann kommt das Essen dran, dann das Trinken und nebenbei die ständige Konzentration auf den Trail. Und das alles immer und immer wieder. Nur so kann man Erfrierungen oder einem Hungerast vorbeugen, die fatal wären.

Heute geht es mir ähnlich, nur dass es um Essenzielles geht. Noch kann ich die einzelnen Schritte nur einen nach dem anderen abchecken. Ziel soll es sein, das zu automatisieren. Die Beinstellung, die Oberkörperneigung, locker in den Händen bleiben, es ist anstrengend alles bewusst zu machen. Gehen und von Hundert herunterzählen sind eine gute Übung dafür. Oft vergesse ich weiterzugehen oder ich höre auf zu zählen.

Noch spießt es sich, aber dafür heißt es üben, üben und nochmal üben. Oder ich versuche auf einer weichen Matte das Gleichgewicht zu halten und jongliere zwei Bälle. Wobei jonglieren übertrieben ist. Ich gebe sie von einer Hand in die andere.

Damit bereite ich mich auf das Gehen vor. Wieder mehr Dinge auf einmal gleichzeitig tun können. Eben auch automatisch und nicht über jeden Schritt nachdenken zu müssen.

Was früher das Unterbewusstsein erledigte, kann ich nur bewusst einzeln denken. Mein Ziel ist es, diese vielen Teile wieder zu einem zusammenzufügen. Es geht schleppend, aber es geht. Und das Gehen ist nur ein Beispiel für vieles mehr. Es trifft auf alle Lebenslagen zu, egal was ich mache. Kochen, Schreiben, Haushalt - es erleichtert einem viel, wenn alles wieder halbwegs automatisch funktioniert. Es gilt aber, Step by Step. Ich kann nichts erzwingen.

Und an diesen, oft kleinen, Fortschritten muss ich aufbauen. Ein kleiner Schritt nach dem anderen. Mein großes Ziel ist es, wieder Trailrunning ausüben zu können. Ich möchte gerne noch einmal am Eiger Ultra Trail am Start stehen. Ich tue mir leichter mit einem sportlichen Ziel, einem Rennen. Aus diesem Grund habe ich den Stein vom "Eiger Ultra Trail 2014" immer vor Augen. Er zeigt mir die Richtung, wenn es einmal hart auf hart geht.

An die berufliche Zukunft denke ich noch nicht, kann es noch nicht. Allerdings, eines steht fest. Kann ich im Gebirge laufen, kann ich auch wieder arbeiten. Bis dorthin ist aber noch ein weiter Weg zu gehen. Ein Weg, für den ich aber Top motiviert bin.

Es ist so, dass die heutige Gesellschaft eine Geschwindigkeit im Lebens schätzt, die nicht mehr gesund ist. Oft ist man gezwungen, zu funktionieren, obwohl man eine Auszeit bräuchte. Hektik, Stress und Termine nehmen immer mehr zu. Die Schnelligkeit des Lebens nimmt zu.

Man steckt in einem Hamsterrad, das zu verlassen unmöglich erscheint. Es muss nicht unbedingt eine Krankheit sein. Besser (gesünder) wäre es, vorher die Veränderung zu wagen. Das traut sich aber fast niemand. Denn Veränderung macht Angst. Und Angst ist lähmend. Deshalb gibt es auch so viel Leid auf der Welt. Deshalb komme ich wieder auf das Denken zurück.

Jeder kann sich immer wieder die Fragen stellen:

Was denke ich gerade? Möchte ich so denken? Komme ich mit diesem Denken an mein Ziel?

Laufen gehen wir Menschen schon seit der Steinzeit. Trailrunning ist so etwas wie eine moderne Form der Jagd. Früher verfolgte man ein bei der Jagd verwundetes Tier oder war Kilometer weit auf der Suche nach Nahrung. Deshalb fühlt sich der Mensch auch um vieles wohler, wenn er in der Natur unterwegs ist. Das ist er seit Jahrtausenden gewohnt.

Trailrunning beinhaltet für mich so vieles, worin ich derzeit eingeschränkt bin. Einerseits die Bewegung, die ich nicht ausüben kann. Andererseits der Geist, der ja besonders über die langen Distanzen gefordert wird. Koordination und Reaktion gehören dazu, das Wetter richtig beurteilen zu können, schmale Trails, an Abgründen vorbei, bergauf laufen, steil bergab - Dinge, von denen ich derzeit nur träumen kann.

Kurz gesagt, wenn ich Trailrunning wieder richtig ausübe, funktioniert mein Körper und Geist wieder. Deshalb ist Laufen können mein Antrieb und steht stellvertretend für so vieles, was ich noch oder wieder erreichen möchte. Trailrunning und die Vorstellungskraft ist somit etwas sehr wichtiges für mich.

Andererseits aber frage ich mich, möchte ich wieder funktionieren wie früher? Denn immerhin hat mich dieses "Funktionieren" dorthin gebracht, wo ich jetzt stehe. Mit einem Hirnabszess und einer Menge Beeinträchtigungen. Und diesen "alten" Teil des Lebens möchte ich neu gestalten. Vieles kann ich erst im Laufe der Zeit für mich klären. Noch fehlt es an Konzentration und mehrere Dinge gleichzeitig zu erfassen und machen zu können. Ich arbeite täglich daran und es wird ja langsam besser.

Ich lernte in der Zeit des "nicht funktionieren" so viel für mein Leben dazu. Eine Seite ist die Integration von sogenannten "Behinderten" in unsere sogenannte "normale" Gesellschaft. Eigentlich gehört es umgedreht. Wir sollten beginnen, die "normale" Gesellschaft, in die Gesellschaft der Menschen mit Handicap zu integrieren. Es wäre eine enorme Bereicherung für beide. Allerdings gibt es noch große Berührungsängste. Arnold Schwarzenegger ist zum Beispiel ein besonderes Vorbild dafür, diese abzubauen.

Leider war es mir aufgrund meiner körperlichen Verfassung nicht möglich, bei den Special Olympics in der Steiermark dabei zu sein. Es ist etwas, wo die allgemeine Bevölkerung lieber nicht hinschauen möchte. Auch ich erlebte ein Gespräch in einem Cafe mit, wo jemand auf die Special Olympics schimpfte. Was das Geld kostet und so. Dabei können wir alle davon nur profitieren. Arnold Schwarzenegger brachte es auf den Punkt, als er einem Kritiker in einem Facebook Posting antwortete. Und so können wir uns alle einmal bei der Nase nehmen und selbst anschauen, wie wir mit dieser Sache umgehen.

Ich hätte ja auch nie gedacht, dass mir so etwas passiert. Es wurde mein intensivstes Erlebnis bisher im Leben. Alles bisher Erlebte möchte ich nicht missen. Situationen die Grenzwertig waren, ans Limit gingen, in denen ich meine Komfortzone verlassen musste. Aber es war nur ein Aufwärmprogramm, für das was jetzt ist. Aber so fühlen sicher viele, die einen Schicksalsschlag erlitten haben. Es ist die Chance für einen neuen Anfang.

Was kann ich mir vorstellen? Die Antwort sollte sein: ALLES!

Das wäre das Ziel. Vor dem Hirnabszess war das nicht mehr so. Ich war bildlich gesprochen, auf einer falschen Spur abgebogen. Selbst der Sport und das Trailrunning konnten mir nicht helfen.

Wie hoch die Fähigkeit sich etwas Vorzustellen ist, dort finden sich auch die Grenzen in unserem Leben. Eine Vorstellung im Gehirn, löst die entsprechende Reaktion im Körper aus. Der Geist baut sich also den Körper.

In der Reha bekam ich überraschend die Möglichkeit, Biofeedback auszuprobieren. Meine Atmung und meine Temperatur, über den Hautleitwiderstand, wurden angezeigt. Ziel war es, nur durch Vorstellung, meine Körpertemperatur ansteigen zu lassen. Es wurde sichtbar gemacht über eine aufgehende Sonne über dem Meer. Umso höher die Temperatur, umso höher stieg sie auf. Es passierte nur über die Vorstellungskraft. Stellte ich mir nichts vor, sank die Sonne, bzw. die Temperatur fiel.

Ich stellte mir das Schwitzen am Rad, bei minus fünfundzwanzig Grad, in Alaska vor. Es war für mich besonders real vorstellbar und sogleich stieg die Sonne in die Höhe. Da ich derzeit jedoch noch nicht lange konzentrationsfähig bin, fiel die Temperatur bald wieder. Konzentrierte ich mich wieder auf das Schwitzen, stieg sie wieder. Das ging mehrmals so, auf und ab. Ein Beweis für die Kraft der Gedanken, für die Vorstellungskraft.

Diese unsere Gedanken können uns gesund machen oder geben uns Krankheiten. Dadurch bekommen wir die Möglichkeit, etwas zu ändern. Trailrunning im Hochgebirge ist für mich das beste Thema. Dieser Test kam gerade rechtzeitig, da es zum Thema dieses Blogs passt und das folgende noch mehr verständlich macht, nämlich "Die Kraft der Gedanken".

Als bestes Beispiel fallen mir meine Teilnahmen beim Iditabike in Alaska ein. Der große Unterschied meines "Denkens", im Jahr 1995 und 1997.

Im Winter 1995 wollte ich ursprünglich nach Südamerika, bekam aber keinen unbezahlten Urlaub von meinem Arbeitgeber, der Post. Am gleichen Tag der Absage, dem Heiligen Abend, entschied ich mich zum zweiten Mal am Iditabike teilzunehmen. Ich hatte noch genau 45 Tage, um mich darauf vorzubereiten. Eine mehrmonatige Pause nach der Rennsaison lag hinter mir. Es war zwar noch von der letzten Rennsaison eine gute Basis vorhanden, aber für ein 300 km Rennen, im Winter durch Alaska, war die Zeit für die spezifische Vorbereitung doch recht kurz.

Ich trainierte viel, aber dosiert. Ich wusste, Kraft spielt eine entscheidende Rolle. Eine genau so große Rolle spielte es, das Rad Kilometerweit durch den Schnee zu schieben. Darauf legte ich mein körperliches Hauptaugenmerk. Bei meinem ersten Antreten im Vorjahr, hatte ich kaum Ahnung darüber, was mich dort erwartete. Diesmal wollte ich es optimieren. Von Mentaltraining hatte ich zur damaligen Zeit noch kaum Ahnung. Instinktiv trainierte ich aber auch meinen Kopf.

Ich arbeitete damals noch bei der Post als Landbriefträger. Ein extrem harter Winter, mit viel Schnee, brachte mir Bedingungen, wie ich sie mir nicht besser wünschen konnte. Meine Arbeit war das beste Training. Meine Zustellrunde war rund 15 km lang und mit dem Moped zu absolvieren. Schwer bepackt mit Post, musste ich immer wieder, durch den tiefen Schnee, das Moped schieben. So konnte ich Muskeln trainieren, die ich dringend brauchte.

Manchmal war ich so in das Visualisieren des Rennens versunken, dass ich plötzlich aufschreckte und nicht mehr wusste, wie ich die letzten zehn bis zwanzig Häuser die Post zustellte. Dann musste ich zurück und nachschauen, ob alles passte. Es war zum Glück kein Brief falsch zugestellt. Das passierte mir mehrmals am Tag. Ich merkte damals das ich mit dem Visualisieren keine Probleme hatte.

So ergab ich mich in Tag träumen, wo ich das Rennen bereits erlebte. Aber ich machte einen großen Fehler. Wie schon erwähnt, hatte ich bis dahin kaum Erfahrung mit Mentaltraining. Das sollte sich rächen.

Damals dachte ich noch an die Probleme, wie ich sie im letzten Jahr erlebte. Ich dachte zu wenig an die schönen Seiten des Rennens. Ich stellte mir jedes Problem vor, das mir zustoßen konnte. Gleichzeitig hatte ich das Rezept parat, wie ich darauf reagieren werde. Zum Beispiel große Kälte und Stürze im Schnee. Ich stellte mir einen Sturz vor und wie ich darauf reagierte. Im ersten Jahr ärgerte ich mich über jeden Sturz. Mein Gegenprogramm war daher, Rad aufheben, aufsteigen und weiterfahren. Keine Energie ins Ärgern setzen. Bei ca. 50 Stürzen im Rennen eine große Energieeinsparung.

Und so nahm ich mir jedes Problem vor und wie ich darauf reagieren werde. Eigentlich gut, aber ich habe eines nicht bedacht. Warum stellte ich mir nicht gleich das Gute vor und ließ die Probleme weg. Gedacht, getan - Ich bekam alle gedachten Probleme im Rennen. Hatte zwar für alles eine Lösung parat, aber bekam zuerst eben auch alles Negative. Das Rennen beendete ich Schlussendlich an zweiter Stelle, nach über 30 Stunden Fahrzeit.

Ein Resultat, das meinem Denken entsprach. Das der spätere Gewinner auch Probleme hatte und ich die Möglichkeit zum Sieg bekam, damit rechnete ich nicht. Ich hatte mich quasi auf den zweiten Platz vorprogrammiert.

Ganz anders dann zwei Jahre später. Ich war zusammen mit Harald Maier unterwegs und durch ihn zum Bewusstseinstraining gekommen. Er galt zwar als Rookie in diesem Rennen, war mir aber meilenweit im mentalen Bereich voraus. Er gab die Anweisung, nur an Sieg zu denken. Wenn ich Probleme damit habe, sollte ich sofort zu ihm kommen.

Ich wurde mir einige Male unsicher, es konnte in diesem Rennen ja so viel passieren. Er meinte nur, das ist gut, da kann unseren Gegnern viel passieren. Wir programmierten mich aber sofort wieder auf Sieg. Gedanken über Kälte, Stürze oder das Rad schieben, ließ er nicht zu. Ein Kommentar von ihm: "Ich bin Radfahrer, kein Radschieber!". Damit hatte er recht 🙂

So vorbereitet, stand ich mit Harry am Start. Hatte es im Jahr zuvor -25 bis -35 Grad Celsius den ganzen Tag über, dazu viel Neuschnee und Wind, war es jetzt vollkommen anders. Minus zehn Grad am Start und Null Grad über den Tag, zwei Kilometer Rad schieben gegen 45 im Vorjahr und zwei Stürze gegen 50 im Vorjahr.

Exequo gewannen wir zusammen das Rennen, drei Stunden vor dem Drittplatzierten und in neuer Rekordzeit von unter neun Stunden. Ja, es war diesmal ganz anders. Eben auch das Denken über das Rennen. Die Vorstellungskraft hat beide Jahre geklappt, nur dieses mal mit einem mir lieberen Erlebnis und Ergebnis.

Ich habe viel gelernt in Alaska, aber noch nicht genug. Seit 1995 lerne ich täglich dazu. Gerade die Extremradrennen haben mir sehr viel gebracht. Im Sport bekommt man sehr schnell Rückmeldung, wenn etwas nicht passt, im "normalen" Leben dauert es viel länger, bis es einem auffällt. Einmal im Sport falsch essen und am nächsten Tag läuft es nicht gut.

Wir essen im täglichen Leben oft jahrelang falsch und haben kaum kurzfristige Konsequenzen zu erleiden. Aber manchmal geht es so weit, dass man einen "Schicksalsschlag" braucht, der einen zum Umdenken zwingt.

Daher bin ich auch auf den Hirnabszess nicht böse oder hadere mit meinem Schicksal. Ich habe Erkennen dürfen und kann es jetzt ändern. Wobei es nicht so schnell geht. Ich kann erst seit rund zwei Monaten wieder zusammenhängender denken. Es wird dauern.

Deswegen muss ich aufpassen, mich nicht zu überfordern oder zu viel zu wollen. Das Gehirn gibt mir den Rhythmus vor, es lässt sich nicht betrügen. Zwanghaftes Beschleunigen geht nicht, da streikt der Körper sofort. Das Gehirn gehört trainiert wie die Muskel beim Trailrunning.

So bin ich auch in der Zukunft mit mir beschäftigt, alles wieder ins Lot zu bringen. Eine interessante und tolle Aufgabe. Und über diese Zusammenhänge im Leben kann jeder nachdenken. Wo passt etwas nicht, was habe ich mir anders vorgestellt oder warum etwas nicht bekommen?

Oder auch, was habe ich mir vorgestellt und dann wirklich bekommen? Gut wäre es, dass alles nieder zu schreiben. Immer mit dem Hintergrund: Wie habe ich vorher darüber gedacht?

Zumindest stelle ich mir immer wieder vor, wie ich von einem Stein zum anderen Stein springe. Trailrunning ist mein großes Ziel, obgleich es noch sehr weit weg ist.

Meine Heimat für die nächsten Wochen ist wieder einmal die Reha-Klinik. Täglich stehen die verschiedensten Therapien an. Sie sollen mir helfen, meine Bewegung zu Automatisieren. Noch immer kann ich mich nur schwer auf mehrere Sachen gleichzeitig konzentrieren. Das ist für einen Außenstehenden schwer zu verstehen.

Ein einfaches Beispiel ist Telefonieren. Wenn ich telefoniere, dann telefoniere ich. Gleichzeitig telefonieren und Gehen funktioniert nicht. Entweder ich stolpere, weil ich mich auf das Telefonieren konzentriere oder ich vergesse, was ich sagen möchte, da meine Aufmerksamkeit beim Gehen liegt. Beides zusammen geht nicht.

Am Anfang war es mir peinlich mitten in einem Gespräch nicht weiter zu wissen, jetzt ist es eben so. Ich arbeite daran und habe es zu akzeptieren. Mein Gegenüber ebenso. Es ist leichter, wenn mir jemand persönlich gegenüber steht. Da komme ich oft mit Gesten weiter und der andere versteht was ich meine. Am Telefon geht das nicht. Deswegen telefoniere ich noch immer sehr ungern.

Das sogenannte Multitasking funktioniert derzeit nicht. Was früher so einfach war, es geht nicht mehr. Radrennen fahren, wie früher, wäre ein Ding der Unmöglichkeit. Trailrunning auf engen, ausgesetzten Pfaden ist ebenfalls unmöglich. Ich fange wirklich von vorne an. Wie ein Kleinkind muss ich alles neu lernen.

Die Herausforderung ist es, Achtsamkeit zusammen mit Bewegung, unter einen Hut zu bringen. Multitasking wieder zu Erlernen. Die Reha soll helfen.

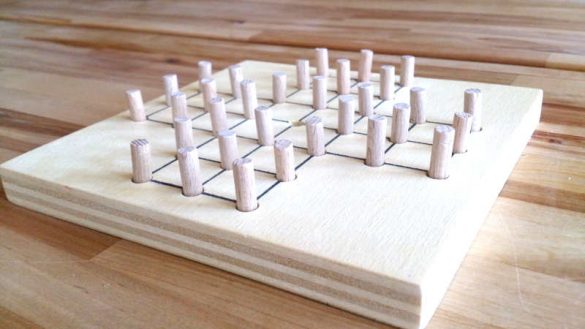

Ich komme mir noch immer vor wie in der Volksschule oder im Kindergarten. Meine Übungen in der Reha sind Spiele, die ich in der Volksschule gelernt habe oder vor Jahren mit meinen Kindern gespielt habe. Es ist die richtige Anforderung, mein Gehirn zu schulen.

Manchmal ist es hart zu wissen, dass es früher ganz anders ging. Videojournalist kann ich mir unter den gegebenen Umständen nicht vorstellen. Dort spielte die Fähigkeit des Multitasking eine besondere Rolle. Daher denke ich zur Zeit nicht an die Zukunft, besser gesagt, ich kann es gar nicht. Wichtig ist, dass ich das HIER und JETZT akzeptiere und mich voll und ganz auf das Einlasse, was ansteht.

Die Therapien haben viel gemeinsam mit Kinderspielen. Ich denke oft zurück an die Krankenhauszeit. Meine Logopädin wollte, dass ich in einer Minute so viele Gemüsesorten aufzähle, wie mir einfallen. Im ersten Moment dachte ich nur, was will die von mir. Ich hatte Null Ahnung von meinen Defiziten, geschweige denn eine Ahnung davon, dass ich überhaupt welche hatte. Es war mir nicht bewusst.

Nach einer Minute ist mir nur eine Sorte, nämlich Paprika, eingefallen. Mehr war mir nicht möglich. Damals lernte ich, dass mir die einfachsten Dingen weiter helfen. Das hat sich bis heute nicht geändert.

Wenn ich ohne Ablenkung im Bett liege, ist mir vieles so klar. Es aber auszusprechen, niederschreiben oder gar zu tun, das kann ich dann nicht. Zwei oder mehr Dinge gleichzeitig machen, will (wieder) gelernt sein.

Es ist schon über ein Jahr her, dass ich ins Spital eingeliefert wurde. Ich habe viel erreicht seit damals. Außenstehende erkennen das leichter als ich selbst. Ich habe soviel mir mir zu tun und gelange schnell ans Limit. Erschöpft ist erschöpft. Deswegen kann ich Erfolge schwerer sehen.

Es ist jetzt meine dritte Reha. War bei der ersten und zweiten noch grundlegender Körperaufbau nötig, so ist jetzt mehr Automatisierung in den Körper zu bringen, dass Ziel. Obwohl viele verschiedene Baustellen, hängen sie alle zusammen. Gehen, Denken, Sprechen, Greifen - alles wieder ohne nachdenken und im besten Fall gleichzeitig zu machen, wäre schön.

Zum ersten Mal habe ich versucht, am Laufband zu Laufen. Zwei Minuten mit sieben km/h. Es war zwar ein tolles Gefühl nach über einem Jahr im Laufschritt unterwegs zu sein. Aber ich musste einsehen, es ist noch zu früh. Das Gehirn macht bei dem Tempo noch nicht mit. Ich komme zu schnell durcheinander und nach dem Training ist ein schwindliges Gefühl die Folge. Zuerst gehört noch anderes in Ordnung gebracht.

So werde ich mich weiterhin mit Gehen begnügen und mich langsam ans Laufen heran tasten. Dafür darf und muss ich mir Zeit geben. Wie hat Monica Lierhaus in ihrem Buch geschrieben:

"Es kann Monate bis Jahre dauern!".

Monica Lierhaus

Ich muss damit klar kommen, dass es auch bei mir länger dauern wird.

Eines ist klar. Es steht mir, trotz der Fortschritte, noch ein lange Weg bevor. Das habe ich in den letzten Wochen begriffen. In der Reha wird mir vieles wieder bewusster gemacht. Zu Hause im Alltag ist so manches nicht erkennbar, was mir hier jetzt auffällt. Wie gesagt, mein ganzes Leben ist Therapie, diese Herausforderung heißt es immer wieder anzunehmen.

Die wenige Freizeit in der Reha nutze ich zum Schreiben, welches ja auch wieder Therapie ist. Mein ganzes Leben besteht eigentlich aus Therapie. Egal was ich mache, alles hilft mir, mich weiter zu entwickeln.

Ein Thema, welches mich schon besonders vor der Krankheit beschäftigte, ist die ständige Erreichbarkeit in unserer Gesellschaft. Handy, Smartphone, Tablet, Computer - sie bestimmen unser Leben immer mehr, auch meines.

Whatsapp, Facebook und andere Social Media Kanäle, brachten eine neue Art der Kommunikation. Mit dieser muss man aber auch umgehen lernen. Ich selbst bin keine Ausnahme, besonders aber auch für die Jugend von heute. Ich sehe es bei meinen eigenen Kindern. Wo ist die Grenze? Für mich ist es schwer zu verstehen. In meiner Jugend gab es kein Handy, keinen Computer. Mit heute verglichen, frage ich mich, wie wir überlebt haben.

Die heutige Kommunikation funktioniert fast nur mehr mit dieser neuen Technik. Mein Sohn sagte kürzlich, "Ich treffe mich dann mit einem Freund!" . Es war später am Abend und ich war irritiert. Wo wollte er denn noch um die Uhrzeit hingehen? Bis ich drauf kam, er trifft seinen Freund am Computer. Das habe ich erst zu verstehen lernen müssen. Die Zeiten ändern sich. Es ist eine neue Art der Kommunikation.

Gleichzeitig wird es immer schwerer, zur Ruhe zu kommen. Nachdenken über sich, über das Leben, über den weiteren eigenen Weg - fast unmöglich. Wir leben unter einem solchem Leistungsdruck, in einer Leistungsgesellschaft, da hat Zeit für sich und Muße kaum einen Platz. Die Arbeit wird immer mehr verdichtet, man nimmt sie immer öfter mit nach Hause. Das kann aber auch zu Stress führen, wie die AK-Niederösterreich feststellte.

"Es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen ständiger Erreichbarkeit und psychischen Belastungen"

AK-Niederösterreich

Den spürte auch ich immer öfter. Ich war eigentlich ständig erreichbar. Als Selbständiger ist das nicht einfach zu handhaben. Ich hatte zwar das Handy schon seit längere Zeit auf Lautlos gestellt, war aber trotzdem ständig erreichbar. Es gab kaum ein Wochenende, das ich mir frei nahm.

Handy aus oder an, dass war die große Frage?

Diese Frage sollte sich für mich allerdings bald nicht mehr stellen. Ich war von einem auf den anderen Tag quasi verschwunden und das gleich für mehrere Monate. Es war mir nicht einmal möglich, irgend jemand zu informieren. Ich war nicht mehr erreichbar.

Auch später noch, im Krankenhaus, konnte ich kein Telefon bedienen. Es sollte Monate dauern, bis ich eines in die Hand nehmen konnte. Erst musste ich meine Hände und die gelähmte rechte Seite trainieren. Das mein Denken nicht funktionierte, dass begriff ich erst später. Ich war und bin auch heute noch damit überfordert. Wichtige Telefonate müssen andere für mich übernehmen. Soviel Info kann ich nicht aufnehmen oder verarbeiten.

Die Nerven werden langsam besser, aber sie sind noch immer stark verlangsamt. Wenn ich jemanden nicht vor mir habe, tue ich mir schwer zu folgen. Es stresst mich, wie vieles, was andere aber für normal empfinden. Vogel-Gezwitscher gegen Autolärm, das Rauschen der Bäume im Wind gegen Straßenbahngetöse, Kirchenglocken gegen Fernseher und vieles mehr.

Dieses Empfinden ist schwer zu beschreiben. Auch Einkaufszentren stressen. Früher war ich resistent dagegen. Jetzt verstehe ich Menschen, die sich dort nicht wohlfühlen. Und es sind mehr als man glaubt. Viele öffnen sich erst jetzt und sprechen darüber zu mir. Weil sie sehen, dass sie doch nicht alleine sind.

Und so ist es auch mit dem Telefon und der ständigen Erreichbarkeit. Immer mehr Menschen steigen aus. Zum Glück, kann ich nur sagen. Man muss nicht krank werden, um es zu verstehen. Es wird aber auch immer öfter davor gewarnt.

"Diese Dauerbelastung führt zu chronischem Stress, der den Menschen und sein Gehirn verändert. Dauerhaftes Leben auf der Überholspur kann nicht gut gehen."

Ich bin jetzt wieder auf der Nebenspur unterwegs. Derzeit noch auf einem Feldweg, besser gesagt. Es behagt mir mehr. Die Langsamkeit und die Muse hat mich wieder. Die Krankheit zwingt mich dazu, zum Glück!

Ein Jahr und zwei Monaten sind seit Beginn meiner Krankheit vergangen. Derzeit bin ich in wieder auf Reha, um (hoffentlich) vieles zu verbessern. Ich sage vieles, weil es gilt, so viele Baustellen zu verbessern. Eine davon ist Schreiben, eine zweite, ich kann noch immer nicht laufen. Gehen ja, aber nicht Laufen. Es ist mein großes, übergeordnetes Ziel.

Ich habe mir dafür keinen Zeitrahmen mehr gesetzt, da ich, seit ich aus dem Krankenhaus raus bin, zu starke Erwartungen hatte, die nicht erfüllt worden sind. Hier, in der Reha, habe ich ein Laufband und einen Ergometer zur Verfügung.

Da das Laufband Seiten hat, ist es vielleicht möglich, erste Schritte zu laufen. Ich kann mich im Notfall festhalten, sollte das Gleichgewicht nicht mittun. Denn wie ich mittlerweile feststellen musste, ist es nicht die Kraft, wie ich anfangs dachte, sondern die Gleichgewichtsstörungen, die es verhindern.

Seit der Schleier der Krankheit größtenteils weg ist, sind die Defizite klarer zu Tage getreten. Deswegen verspüre ich noch keine so großen Verbesserungen seit der letzten Reha im Dezember vorigen Jahres, obwohl welche da sind. Daran werde ich die nächsten Wochen in der Rehaklinik besonders arbeiten.

Ich bin frustriert. Nichts geht. Entnervt lege ich den Kugelschreiber auf die Seite. Es will noch nicht sein.

So geht es mir am Anfang mit dem Schreiben. Ich habe zwar schon seit Mitte Mai ein Tagebuch, aber ich kann nichts hinein schreiben. Auch ein Diktiergerät hilft nichts, es ist mir nicht möglich, einen sinnvollen Satz zu konstruieren, geschweige denn zu denken.

Auf der Neurologie beginne ich mit der Ergotherapie, um meine Hände wieder gebrauchen zu können. Das heißt, "Lernen durch Aktiv sein". Das klingt plausibel. Rechtsseitig bin ich gelähmt. Nur langsam bekomme ich die Hand unter Kontrolle. Ich beginne mit einfachen Übungen. Knetmasse drücken, Fingerübungen, Bausteine aufheben und wieder ablegen. Langsam werde ich besser, vom Schreiben aber noch weit entfernt. So vergeht Woche um Woche.

Ein wichtiger Punkt war die Herstellung eines Spiels aus Holz. Meine Ergotherapeutin Kerstin hat mich ermutigt es zu versuchen. Sägen, Schleifen, Bohren, Lackieren - alles ist dabei und ich bin motiviert. Ich versuche sauber zu arbeiten. Das Ergebnis ist toll. Ich habe das Gefühl, als arbeite ich mit dicken Winterfäustlingen. Daher bin ich stolz, als ich mein selbst gebautes Spiel endlich in Händen halte. Meinem Ziel, dem Schreiben, bin ich wieder näher gekommen.

Ich beginne auch mit Malen. Genauer gesagt, Mandala Bilder ausmalen. Plump halte ich den Stift. Ich kann ja noch nicht einmal mit Löffel oder Gabel rechts essen. Trotzdem nehme ich immer wieder den Stift zur Hand und versuche zu malen. Kurven, Schwünge, Kreise. "Lernen durch aktiv sein", kommt mir immer wieder in den Sinn. Es sind meine weiteren Schritte zurück in ein selbst bestimmtes Leben.

Im Mai beginne ich einzelne Wörter in der Therapie zu Schreiben. Ich brauche für jedes Wort elend lange. Dazwischen muss ich pausieren. Mehrere zusammenhängende Wörter, also einen Satz, bringe ich nicht zusammen. Oft vergesse ich Buchstaben im Wort. Ich muss immer wieder absetzen, weil ich nicht weiß, welcher Buchstabe als nächstes drankommt.

Es ist frustrierend, wobei ich nicht weiß, ob frustrierend das richtige Wort ist. Eher ungeduldig. Ich war es gewohnt, schnell zu schreiben. Kaum Rechtschreibfehler. Seit Wochen möchte ich im Tagebuch schreiben, aber es geht nicht. Auch hier muss ich mir Zeit geben. Viele Gedanken wollen festgehalten werden, doch noch ist es nicht so weit. Der Journalist und Dokumentarfilmer kommt immer wieder in mir durch. Aber es soll noch nicht sein.

Wenn ich schreibe bin ich hoch konzentriert, aber sehr langsam. Buchstaben zu vergessen fällt mir leicht. Beim nochmaligen durchlesen komme ich erst drauf. Aus diesem Grund schreibe ich mit radierbarer Tinte. Eine geniale Erfindung. So schauen die Seiten recht sauber aus. Am Computer geht es mit dem Korrigieren einfacher, aber ebenfalls langsamer und verschiedene Buchstaben muss ich auf der Tastatur immer wieder suchen.

Komplizierte, lange Wörter sage ich mir langsam und laut vor. Buchstabe für Buchstabe tippe ich das Wort in den Computer. Da passiert es dann allerdings, dass ich danach nicht mehr weiß, was ich genau schreiben möchte. So sehr muss ich mich auf das Wort konzentrieren, dass ich anderes vergesse.

Der Blog ist ein ideales Mittel, um gleich mehreres auf einmal zu üben. Ich schreibe auf zweierlei Arten. Einmal im Buch, meistens wenn ich unterwegs bin. Das übertrage ich dann zu Hause in den Computer. Die Fingerfertigkeit wird beider male geübt.

Dazu muss ich aber vorher überlegen, was ich schreibe. Gleichzeitig schreiben und darüber denken geht noch nicht. Trotzdem merke ich, es geht was weiter. Kein Vergleich mit der Zeit im Krankenhaus, wo ich nur stichwortartig schreiben konnte.

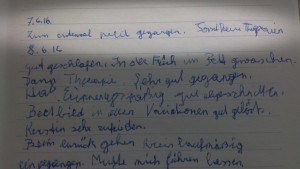

Mein erster Tagebucheintrag ist vom 7.Juni 2016, also gut zweieinhalb Monate nach Ausbruch meiner Krankheit. Schreiben versuchte ich schon früher, im Rahmen von Therapien. Es war anstrengend und forderte mir einiges ab. Einzelne Wörter versuchte ich zu einem Satz zusammen zu fügen. So beschrieb ich meinen Alltag.

Von richtigem Tagebuch schreiben, wie ich es von früher gewohnt war, bin ich noch weit weg. Ich übe Rundungen, ziehe vorgegebene Linien nach und versuche einen Schwung zu finden. Der richtige Schwung, die Basis fürs Schreiben.

Nach zweieinhalb Monaten im Krankenhaus dann der erste Tagebucheintrag:

Die folgenden Tage halte ich in ähnlicher Weise fest. Stichwortartig. Mehr bringe ich nicht zusammen. Es ist schwer zu erklären. Mein Denken lässt keine ausführliche Schreiberei zu. Und nicht nur das Denken. Es ist auch die Technik, wie beim Gehen. Alles zusammen ist schwer, Multitasking wäre gefragt. Früher funktionierte das einfach, ohne nachdenken. Jetzt steht jeder Teil für sich und will alleine gemacht werden. Über das Wie machte ich mir früher keine Gedanken. Erst jetzt erkenne ich, wie komplex alles ist. Es war selbstverständlich, ist es jetzt aber nicht mehr.

Alles was ich seit Monaten täglich tue, kann ich als Therapie sehen. Alles bringt mich jeden Tag ein Stück weiter, mehr oder weniger. Wie schrieb Monica Lierhaus in ihrem Buch "Immer noch ich":

"Mit dem Aufwachen ist es noch nicht vorbei. Es dauert Monate bis Jahre!"

Monica Lierhaus

Auch bei mir wird es länger dauern. Wie lange traut sich keiner zu sagen!

Drei Monate sind seit meiner Einlieferung vergangen. Die Tendenz ist zwar aufwärts, aber sehr langsam und mit einigen Auf und Ab. Trotz Schwindel und kaum Kraft wird an meiner Mobilität gearbeitet. Ich muss mich bewegen, wenn es täglich auch nur eine kurze Zeitspanne ist. Gehen lernen steht an.

Es heißt aufpassen. Der Grad zwischen „es geht“ und „es geht nicht mehr“, ist sehr klein. Ihn heißt es nicht zu übersehen.

Zweimal habe ich ihn bereits überschritten. Innerhalb weniger Augenblicke ist mir schwindlig und ich breche zusammen. Deshalb darf ich nicht ohne Begleitperson aus dem Bett. Im Normalfall eine Krankenschwester, im speziellen die Physio- oder Ergotherapeutin. Ein Rollstuhl ist Pflicht, ohne ihn geht nichts.

Meist passiert es nach Therapien, die mich immer besonders fordern. Im Normalfall fahre ich nach Therapien mit dem Rollstuhl zurück. Manchmal glaube ich, ich kann noch gehen, werde aber schnell eines besseren belehrt. Auf dem Weg zurück ins Zimmer habe ich dann meistens ein kurzes Blackout. Es geht so schnell, dass ich nicht mal mehr Zeit habe, mich hinzusetzen. Dabei ist es wichtig, dass mich die Begleitperson auffängt und kontrolliert zu Boden lässt.

Die Bewusstlosigkeit ist meist nicht von langer Dauer. Wenn ich wieder zu mir komme, liege ich seitlich und frage mich, was los ist. Mehrere Personen sind um mich herum, um zu helfen. Ich werde in einen Rollstuhl verfrachtet und zurück ins Bett gelegt. Die Beine hoch und nur mehr liegen. Das Bett verlassen darf ich an solchen Tagen nicht mehr und unter verstärkter Aufsicht bin auch die folgenden Tage. Meiner Ergotherapeutin Kerstin danke ich besonders für Ihre Hilfe und das Vertrauen.

Ich bekomme mehrere Arten von Therapien.

Alle Therapien helfen auf ihre Art, meine Defizite zu beheben oder besser damit umzugehen. Besonders wichtig ist mir die Physiotherapie, denn Gehen zu können ist mir essentiell wichtig. Noch glaube ich, dass es nur eine Frage der Kraft ist. Aber ich muss erkennen, dass die Technik genauso wichtig ist.

Noch weiß ich nicht, das es nicht nur von der fehlenden Kraft abhängt, dass ich gehen kann. Auch das neurologische spielt eine Rolle. Jedenfalls muss ich von Grund auf neu Gehen lernen.

Auch wenn ich früher Gehen konnte, ich muss es jetzt neu lernen. Besonders wie ich die einzelnen Körperteile und Muskeln zueinander bewege. Wie Training funktioniert, habe ich in vielen Jahren Leistungssport gelernt. Ich weiß, was ich für die letzten Prozent trainieren muss. Das alles hilft mir jetzt aber nicht. Ich weiß nicht, was es bedeutet, von NULL weg anzufangen.

Es ist so viel zu beachten, dass ich fast überfordert damit bin. Haltung, Technik, entspannt gehen, die Finger nicht verkrampfen – es ist zu viel auf einmal. Mein Gehirn kann sich derzeit nur auf eine Sache konzentrieren. Schaue ich zu stark auf die Technik, verkrampfe ich mit den Fingern und der Hand. Achte ich darauf das die Finger locker sind und damit die Handgelenke, neige ich dazu, zu aufrecht zu gehen. Ich bringe es kaum auf einen gemeinsamen Nenner.

Nach dem Geh-Training bin ich immer körperlich fertig. Das Ziel ist es, wieder automatisch zu funktionieren. Ein langer Weg steht mir bevor. Man bringt mir den Vergleich mit einem Kleinkind. Wie lange braucht ein Kleinkind zum Gehen lernen?

Am Anfang halte ich mich immer am Handlauf fest. Ich würde sonst umfallen. Die Gleichgewichtsstörungen sind zu stark. Nach und nach dehne ich das Gehen immer weiter aus. Erst 10, dann 20, dann 30 Meter. Im Wochentakt.

Bei Türen ist die Stange unterbrochen. Eine besondere Herausforderung, diese zu überqueren. Am Anfang stütze ich mich am Rand ab, oder lasse die Finger, leicht an der Wand oder Türe tippend, mitlaufen. An der anderen Hand berührt mich ganz leicht die Therapeutin. Verkrampfe ich, tippt sie mich leicht an der Handfläche an. Sofort lasse ich locker. So mache ich Meter um Meter. Immer wieder muss ich dazwischen sitzen und mich erholen.

Ich freue mich irrsinnig, als ich soweit bin, den Gang frei gehend entlang zu marschieren. Die Grenzen verschieben sich langsam, aber sie verschieben sich. Früher waren es 200 km mit dem Rad zu fahren, 100 km zu Laufen, auf einen 6000er zu steigen – das ist im Moment vorbei, für mich heißt es umdenken. Die Wichtigkeiten haben sich verschoben. Beim Gehen lernen relativiert sich viel.

Trotzdem sind die früheren Bilder wichtige Antreiber. Das Gehen strengt mich so an, dass sofort Bilder von Gipfelgängen auf hohe Berge hochkommen. Dort war Höchstleistung im Schneckentempo gefordert. Ähnlich wie jetzt.

Beim Gehen habe ich sofort einen hohen Puls. Der Denali in Alaska ist mein Favoriten bild. Schritt für Schritt dem Gipfel entgegen. Mit dem Unterschied, dass ich jetzt noch langsamer als damals unterwegs bin. Bei der geringsten Belastung schnellt mein Puls nach oben.

In etwa so stelle ich mir die Besteigung des Everest vor.Kurz vor meiner Krankheit sprach ich noch mit Clemens, meinem Rechtsanwalt. Er versuchte sich bereits zweimal am Everest. Er führt übrigens einen lesenswerten Blog über seine Bergbesteigungen unter www.dattinger.at. Mehr im Spaß, insgeheim aber wahrscheinlich doch im Ernst, sagte ich einmal, „Das nächste mal fahre ich mit!“. Aber wie das Leben so spielt, kurz darauf finde ich mich in meinem persönlichen Everest wieder. Zumindest brauche ich nicht so weit zu fahren.

Noch habe ich aber meine Hausaufgaben zu machen. Stiegen steigen ist als nächstes dran. Einige Tage nach der OP lerne ich zum ersten Mal die Stiegen auf der Neurochirurgie kennen. Mit bekanntem Ergebnis, wie im Blog 5 erzählt.

Zurück auf der Neurologie muss ich noch die Umstellung auf die neuen Antibiotika vertragen, ehe ich Stiegen steigen kann. Erbrechen und schlecht sein wechseln sich die folgenden Tage ab. Die Umstellungen sind notwendig, um das Abszess und Ödem einzudämmen. Solange es noch im MR zu sehen ist, habe ich diese Therapie fortzuführen. Außerdem bekomme ich ein Mittel zur Kreislaufstabilisierung, es hilft aber wenig.

Am 7.Juni geht es mir Vormittags nicht gut. Gegen ein Uhr kommt Lydia, meine Physiotherapeutin. Nach einer Massage macht sie mir einen Vorschlag. Ob ich nicht den Ergometer ausprobieren möchte. Und ob ich wollte. Mit dem Rollstuhl fahre ich in den Turnsaal und voller Freude setze ich mich auf den Ergometer. Zuerst noch mit Stufe 1, fahre ich bald auf Stufe 3. Es tut sooo gut.

Mein Kreislaufproblem ist wie verflogen und ich fühle mich gut, wie seit langem nicht. Es heißt aber aufpassen, dass ich nicht in der Euphorie übertreibe. Nach einer Viertelstunde ist Schluss. Ich kann fast nicht absteigen, meine Beine zittern. Ich bin aber zufrieden wie lange nicht, dabei steht mir das nächste Highlight noch bevor.

Um halb drei kommt Silvia. Sie nimmt den Rollstuhl und führt mich damit vors Haus ins Freie. Es ist für mich seit zweieinhalb Monaten das erste Mal im Freien. Ich sehe den Himmel, ich berühre das Gras, ich kann nicht beschreiben was ich empfinde. In meinem Tagebuch ist es erst der zweite Eintrag, seit ich es habe. In fast unleserlicher Schrift steht da: „Ich war wie im siebten Himmel!“.

Fünfzehn Minuten halte ich aus, dann geht´s wieder rein. Für mich waren diese fünfzehn Minuten einfach traumhaft. Gehen im Freien ist mir allerdings noch nicht möglich.

Auf die guten Tage folgen schlechtere. Am 13.Juni wieder einmal Umstellung der Antibiotika. Wieder muss ich erbrechen. Bis 17. geht es mir schlecht. Die Therapien sind verkürzt oder werden ausgelassen. Erst danach ist Gehen wieder möglich. An manchen Tagen werde ich für Dreißig Minuten mit dem Rollstuhl in den Tagesraum geführt. Körperlich bin ich am Boden. Solche Rückschläge sind nicht zu vermeiden. Aber ich weiß, es geht danach wieder aufwärts.

Gute Tage folgen. Und ich nütze sie, wo ich kann. Ich steigere die Meter beim Geh-Training. Einmal jogge ich sogar für zwei Minuten auf dem Laufband. Danach bin ich aber groggy. Es soll das einzige mal in fünf Monaten Krankenhaus sein, dass ich gelaufen bin. Es war einerseits frustrierend, andererseits war ich froh es tun zu können. Allerdings sehe ich gleich ein, dass es noch nichts bringt.

Wenn der Tag einen Meter dauert, sind es auf Zeit umgerechnet, nur zwei bis drei Zentimeter, die ich körperlich nutzen kann. Körperlich oder geistig besser gesagt. Es ist egal was ich tue. Gehen oder Denken, es ist beides gleich anstrengend und nimmt beider maßen von der mir zur Verfügung stehenden Zeit. Es ist also egal, ob ich in der Logopädie denke, in der Ergo greife oder in der Physio gehe. Ich habe ca. dreißig Minuten am Tag, die ich gezielt mit Therapien verbringen kann. Dauert es länger, schleppe ich mich halt dahin. Viel Ruhe ist daher wichtig. Mein Ziel ist es, diese Zeit immer mehr auszudehnen. Eben Step by Step Gehen lernen.

Mein größtes Handicap ist der Schwindel, das Gleichgewichtsgefühl und die Koordination. Nach vier Monaten im Krankenhaus schaffe ich es endlich, über fünfzig Meter zu gehen. Verunsichert bin ich darüber, wie langsam es voran geht. Ich glaube noch immer daran, dass ich nach dem Krankenhaus ein Monat in der Reha-Klinik verbringen werde und dann wieder fit bin.

Das Gehen lernen wird mir noch lange erhalten bleiben.

Die OP habe ich überstanden. Was kann jetzt noch kommen?

Zunächst einmal von den Strapazen der Operation erholen. Ich checke mich Körperlich wie geistig ab. Alles was mir bisher selbstverständlich schien -gehen, denken, essen - ist nicht mehr möglich!

Überhaupt gehören die Krankenschwestern, Pfleger, Therapeuten und Personal einmal besonders erwähnt. Sie leisten unglaubliche Arbeit, sind stets freundlich, auch wenn die Arbeit oft stressig ist. Darum kann ich nicht nachvollziehen, dass man als Patient unfreundlich ist. Man ist ja angewiesen auf sie.

Für mich ist es nicht selbstverständlich, dass mir so viele Handgriffe abgenommen werden. Auf jeden Fall bin ich jedem einzelnen unendlich dankbar für ihre/seine Arbeit. Ein großes Lob den Krankenschwestern, Pflegern, Therapeuten und Putzfrauen. Ich habe ein neues Bild von ihrer Arbeit und ihrem Tun bekommen. Es begleiteten mich in dieser Zeit viele. Ich habe mir kaum einen Namen gemerkt, aber die Gesichter vergesse ich nicht.

Es geht aber auch anders. Einige Tage nach meiner OP, kurz vorm Wochenende, kommt ein mir bis dahin unbekannter Arzt zur Visite. Wir sind alleine im Zimmer. Er sieht sich die Befunde an und meint, alles gut gelaufen, ich könne am Wochenende nach Hause gehen.

Ungläubiges staunen bei mir. Ich und nach Hause? Ich äußere Bedenken, aber er meint nur, "Was wollen sie noch hier? Erholen können sie sich auch zu Hause, dafür brauchen sie kein Spital!". Ich kann noch nicht so weit denken und bin total verwirrt. Auf jeden Fall weiß ich, in meinem Zustand nach Hause, dass geht auf keinen Fall.

Ich kann nicht einmal aufstehen, geschweige denn, komme ich alleine aufs Klo. Wer soll mir helfen? Die Situation wirkt so komisch und unreal, dass ich lachen muss. Der Arzt geht wieder und ich versuche meine Gedanken zu ordnen. Ich möchte zwar heim, aber gleichzeitig weiß ich, dass geht noch nicht. Wie soll ich mit den Defiziten zu Hause klar kommen. Das kann er nicht ernst gemeint haben. Was soll das?

Am Nachmittag schaut meine Tante vorbei. Sie war vor ihrer Pensionierung im Medizinischen Bereich tätig und klärt vieles für mich ab und behaltet die Übersicht. Ich schildere ihr den Vorfall und trotz der Tragik, müssen wir lachen, das die Tränen fließen. Ich kann nicht alleine aufstehen und soll nach Hause gehen. Es ist zu komisch. Sie wird versuchen alles abzuklären.

Der Vorfall oben war nicht typisch. Es sind einige Ärzte mit meinem Fall betraut, ein Hirnabszess ist ja doch recht ungewöhnlich. Besonders erwähnen möchte ich den Chef der Universitätsklinik für Neurologie, Univ.Prof.Dr. Franz Fazekas. Immer wieder schaut er vorbei und seine Worte beruhigen mich.

Besonders in Erinnerung bleibt mir Dr.med.univ. Mohamed Dergham. Seine ruhige und bedächtige Art tut mir gut. Er war immer für mich und meine Angehörigen da und hat großen Anteil daran, dass ich soweit alles gut überstand. Ich bedanke mich hier bei allen beteiligten Ärzten für Ihre Arbeit, Unterstützung und Hilfe in allen Bereichen.

In den folgenden Tagen erhole mich langsam. Am dritten Tag nach der OP wird mir eine Physiotherapeutin zugewiesen. Sie hat eine etwas ruppige Art, aber ich komme ganz gut klar damit. Unter ihrem Training steige ich zum ersten Mal Stufen hinauf. Allerdings, ich muss sie auch wieder hinunter. Und das hat Folgen für mich. Ich habe derart verkürzte Muskeln und außerdem keine Kraft, das Bergab gehen fast unmöglich ist. Ich muss aber wieder hinunter.

Erst, wenn ich auf der unteren Stufe den Fuß ganz aufsetze, kann ich auch den oberen entlasten und nachziehen. Ich würde sonst umfallen. Eine riesige Belastung für die Bänder und Muskeln. Der Schwindel ist sowieso immer gegenwärtig. Ich habe mir dabei nicht nur einen Muskelkater geholt, sondern auch die linke Wade gezerrt. Stufen steigen ist in den nächsten Tagen somit gestrichen und auch im Flachen gehen wird schwierig.

Die Unwissenheit belastet mich. Niemand weiß genau was los ist, immer wieder höre ich anderes. Muss ich nach Hause, komme ich zurück auf die Neurologie, komme ich auf Reha nach Judendorf. Keiner weiß etwas, will oder kann es mir sagen. Ich bin so verwirrt und kann nicht denken. Wieder einmal.

Ich bin abhängig davon, dass für mich gedacht und entschieden wird. So sehr ich mich auch mit dem Denken anstrenge, ich komme zu keinem Schluss. Ich weiß nicht, wie ich weiter denken kann. Ich habe auch nicht die Kraft dazu, besonders jetzt nach der OP.

Wer so etwas nicht selbst erlebt hat, kann es nur schwer nachfühlen. Mein Umfeld versteht es kaum, dass es mir nicht möglich ist, einen Gedanken zu Ende zu bringen, dass er plötzlich weg ist.

Am Montag, den 2.Juni, dann die Erlösung. Ich darf zurück auf die Neurologie in mein altes Bett. Endlich ist alles geklärt. Meine Tante konnte alles regeln. Es war ein Missverständnis zwischen Neurochirurgie und der Neurologie.

Über Mittag werde ich in mein altes Zimmer überstellt. Meine Zimmerkollegen haben inzwischen gewechselt. Alle Betten haben neue Besitzer. Ich bin körperlich so schwach, dass ich kaum jemand wahrnehme, geschweige denn mit jemand reden kann. Wieder einmal möchte ich nur schlafen. Die OP kostete mir viel Kraft.

Auch die folgenden Tage unterhalte ich mich kaum mit jemanden. Therapien sind nur kurz zwischen den vielen Antibiotika möglich. Ich bekomme ungefähr 15 Infusionen täglich. Verschiedene Antibiotika und das fünf mal am Tag. Deswegen auch die große Müdigkeit. Ich fühle mich wie von einem anderen Stern. Die OP war anstrengender als gedacht.

Es ist noch ein Rest des Abszesses im Gehirn. Es war bei der OP bereits Gel artig und sie haben nicht alles herausbekommen. Die Ärzte möchten noch eine Bebrütung der Flüssigkeit abwarten und dann eine Umstellung wagen.

Am 7. Juni 2016 gehe ich zum ersten Mal eine längere Strecke. Unter den Augen der Physiotherapeutin schlage ich mich wacker. Es sind an die vierzig Meter, die ich in einem Stück schaffe. Zurück brauche ich allerdings mehrere Sitz pausen.

Ich trainiere hart in den nächsten Tagen. Aber was ist hart? Mehr als eine halbe Stunde bin ich nicht belastbar. Trotzdem ist es hart. Ich möchte es fast mit Intervall Training im Sport früher vergleichen. Mein Puls ist sofort oben, bei der geringsten Bewegung. Die vielen Infusionen tragen ihr übriges dazu bei. Die Logopädie kann ich auch während der Infusionen machen.

Beim Ergo Training ist nach 15 Minuten Schluss. Selbst der Weg zum Ergo Raum zählt zum Training. Obwohl es nur Zwanzig Meter sind. Nach einer halben Stunde bin ich erledigt. Zurück werde ich meist im Rollstuhl geschoben.

Nach einer weiteren Woche entscheiden die Ärzte, dass ich auf die Zahnklinik soll. Mein Abszess ist von Bakterien aus dem Mundraum entstanden. Die Zähne gehören dringend saniert. Wie ich jetzt erfahre, wurde mir bereits im März ein Zahn gezogen. Ich kann mich daran nicht erinnern. Das einer fehlt, habe ich bis jetzt nicht wahrgenommen.

Mit dem Rollstuhl geht es zur Zahnklinik. Zum ersten Mal so weit im Freien im Rollstuhl fahren, es ist eine Wohltat. Ich atme die frische Luft ein und genieße den Weitblick.

In der Zahnklinik dann etwas Bangen. Zwei Zähne sollen gezogen werden. Ich sitze am Stuhl und lasse wieder einmal alles über mich ergehen. Allerdings, wie der zweite Zahn gezogen wird, überkommt mich eine Art Befreiung. Ich fühle mich plötzlich leicht und frei. Ich bekomme noch auf einem Zahn eine Wurzelbehandlung und werde dann mit dem Rollstuhl zurück gefahren.

Trotz der Behandlung, ich habe noch immer ein eingespritztes Gesicht, geht es mir großartig. Mit dem Ziehen der Zähne habe ich im selben Augenblick eine neue Lebensqualität bekommen. Nach langer Zeit bekomme ich das Gefühl, das es Aufwärts geht.

Die Moral von dieser Geschichte, wie schon im vorigen Beitrag erwähnt:

"Pass auf was du denkst!"

und

"Der Körper ist der Übersetzer der Seele ins Sichtbare!"

Christian Morgenstern, 1871 - 1914

Unser denken wird im Körper sichtbar! Wir könnten vieles schon früher ändern. Spätestens wenn es am Körper sichtbar wird, ändern die meisten. Mancher geht aber auch da noch drüber.

Überstellung von der Neurologie auf die Neurochirurgie des LKH Graz.

Am 13. Mai 2016 gibt es eine Verschlechterung meiner Werte. Ich darf wieder einmal in die Röhre, d.h. zur Magnetresonanz Untersuchung. Dieses Prozedere ist für mich mittlerweile schon zur Routine geworden. Danach wird mir eröffnet, dass doch am Gehirn operiert wird. Eine, angeblich, nicht zu gefährliche OP.

Am 23.Mai werde ich auf die Neurochirurgie verlegt. Da mir beim Gehen noch immer schwindlig wird, bekomme ich einen Rollstuhl. Das Einsteigen in den Rettungswagen ist nicht ohne Mühe. Meine Beine sind zu schwach für die Stufen. Dazu leicht gebückt durch die Tür in den VW-Transporter.

Mit Hilfe der Sanitäter schaffe ich es. Von der Neurologie bis zur Chirurgie ist es nicht weit, aber so lange aufrecht im Wagen zu sitzen, ist für mich anstrengend. Der Schwindel lässt auch nicht lange auf sich warten. Der Transport ist für mich am Limit. Ich bin froh, dort in der Chirurgie anzukommen.

Schon nach wenigen Tagen im Liegen baut der Körper Muskeln ab. Bei mir dauert es nun schon fast zwei Monate, dass ich nicht wirklich aufstehen kann. Dementsprechend mein Zustand. Zweimal am Tag soll ich auf die Beine, was aber nicht immer gelingt. In der Waagrechten liegen ist auszuhalten. Aufzustehen ist anstrengend und wegen des Schwindels fast nicht möglich. Dazu soll ich mich einmal am Tag in den Besuchsraum setzen, was mir aber oft zu lang ist. Länger als fünfzehn bis zwanzig Minuten sind nicht drinnen.

Am Anfang, schon auf der Intensivstation, bekam ich Mullbinden für die Beine. Auf der Normalstation dann später Thrombose-Strümpfe, auch Kompressionsstrümpfe genannt. Sie setzt man vorbeugend ein. Sie unterstützen die Venen durch erhöhten Gewebedruck von außen, wodurch der Blutrückfluss erleichtert wird. Am Anfang hilft mir täglich jemand, sie anzulegen.

Meine Motivation oder besser gesagt, mein Ehrgeiz etwas selbständig zu machen, ist so groß, dass ich schon nach kurzer Zeit versuche, die Binden selbst an- und abzulegen. Das Aufrollen der sechs Binden ist dazu ein täglicher Teil meiner Therapie geworden. Ich verwende dafür nur die rechte, gelähmte Hand. Am Anfang noch "potschert", wie man bei uns sagt, rolle ich sie nach zwei Monaten, schon mit Übung, recht schön ein. Ich brauche dafür zwischen einer halben und einer ganzen Stunde. Oft schlafe ich dazwischen ein.

Meine Beine sind seit der Einlieferung, um die Hälfte dünner geworden als vorher. Mein Oberkörper und mein Gesicht sind durch die vielen Medikamente aufgeschwemmt. Ich wirke dick, habe aber trotzdem sechs Kilogramm verloren. Nach zwei Monaten sehe ich mich zum Ersten mal im Spiegel. Ich erkenne mich fast nicht wieder. Erschreckt über mein Aussehen, motiviert es mich aber doch, wieder dorthin zu kommen, wo ich früher einmal war. Mein Lebenswille war von Anfang an stark und ich habe mich so gut wie nie fallen gelassen.

In den schweren Stunden, die es freilich auch gab, hatte ich immer ein Ziel vor Augen. Mein Sportlerleben als Radrennfahrer hat mir da sehr geholfen, ebenso das Trailrunning.

Mein klares Ziel ist es, wieder am Hochschwab unterwegs zu sein. Ich bin in Gedanken gelaufen, habe die Aussicht genossen und im Freien übernachtet. Diese Bilder waren enorm wichtig für mich. Sie waren die Motivation, den Alltag im Spital zu überstehen.

Diese und andere Bilder sind es auch heute noch. Die Klarheit, mit denen ich sie sehe und in Gedanken erlebe, sind für die Zukunft wichtig. Ich denke zwar nicht an die Zukunft, trotzdem sind diese Bilder zum Visualisieren ein Grundbaustein dafür.

Dazu eine kurze Geschichte, die die Wichtigkeit unserer Gedanken unterstreicht. Ein Freund - (Ein Danke dem Guido fürs Zusenden) - schickte mir einen Film über Gehirnforschung. Darin erzählt ein Arzt über seine Studie:

Die eine Gruppe Testpersonen saßen an einem Klavier. Mit fünf Fingern sollten sie täglich, am Klavier, eine bestimmte Zeit lang, eine Tonleiter rauf und runter spielen, jeweils ein Finger ein Ton. Im Laufe der Studie wurde immer wieder mittels MR die Gehirnregion überprüft. Nach einiger Zeit des Üben wurde ein Teil des Gehirns, der für die Motorik bestimmt ist, immer größer.

Deshalb ist üben, üben und nochmal üben für eingeschränkte Teile so wichtig, um die Motorik wieder zu erlangen. Das interessante aber kommt noch.

Gleichzeitig war auch eine Parallelgruppe tätig. Die gleiche Zeitdauer, das gleiche Klavier, dieselbe Übung. Nur ein Unterschied. Sie saßen nur vor dem Klavier, die Hände ruhig gestellt. Sie mussten sich vorstellen, sie spielen auf dem Klavier. Das Ergebnis war verblüffend. Auch bei dieser Testgruppe wuchs das Gehirn, im selben Areal, gleich groß wie das der anderen Gruppe.

DIE ERKENNTNIS DARAUS FÜR UNS: Pass auf was du denkst!

Man kann auch destruktiv denken! Warum ist mir das passiert, ist dann meist die Frage? Viele verzweifeln daran. Auch ich habe mir diese Frage gestellt. Ich erkannte sehr schnell, das Hirnabszess war ein Ergebnis meiner Gedanken. Leider erkennen wir das oft nur im Nachhinein.

Besser wäre es, seinen Gefühlsregungen zu vertrauen und danach zu Handeln. Nicht leicht, zugegeben. Man wird leicht auf die falsche Fährte geschickt. Mir war es jedenfalls auch nicht möglich. Aber nicht jeder muss es auf eine Krankheit ankommen lassen, wie ich. Beim nächsten Unfall, sei es nur, man hat sich in den Finger geschnitten oder einer einfachen Krankheit. Man kann hinterfragen, was davor nicht so rund gelaufen ist.

Bei mir war da einiges unrund. Und ich war nicht in der Lage, es zu lösen. Mehr zu den Gedanken werde ich in den kommenden Blogs schreiben.

In der neurologischen Chirurgie werde ich sehr freundlich empfangen. Ich hatte sofort das Gefühl, gut aufgehoben zu sein. Zu meiner Überraschung bekomme ich ein Einzelzimmer. Es tut gut allein und abgeschottet zu sein. Die Operation ist für den nächsten Tag angesetzt, wird aber um einen weiteren Tag verschoben, da eine Notfall-OP dazwischen kommt. Bei meiner langen Aufenthaltsdauer bisher aber kein Problem.

Ich lerne am Abend meinen Operateur kennen, der den Eingriff vornimmt. Wir besprechen kurz was geschieht und wie der Ablauf ist. Ich höre es zwar, kann aber nur wenig davon aufnehmen. Wichtiger ist mein Vertrauen. Es ist groß. Ich habe mein Leben in etwas übergeordnetes gelegt. Es wird das Beste für mich geschehen. Was das Beste ist? Ich weiß es nicht. Dazu fällt mir mein Leitspruch ein:

"Es ist gut so wie es ist, weil es ist und nicht, weil es gut ist!"

Am dritten Tag dann, nach Ankunft auf der Chirurgischen Neurologie, der Tag der OP. Ein Pfleger holt mich vom Zimmer ab und bringt mich per Rollstuhl auf die OP-Station.

Bei der Vorbereitung lasse ich alles über mich ergehen, noch nicht wissend, was mir bevor steht. Die linke Seite der Haare wird mir weg rasiert. Der mir schon bekannte Arzt, der mich operieren wird, betritt das Zimmer. Noch denke ich mir nichts dabei. Aber als er ein Metallgestell hervorzieht, ahne ich schlimmes. Ich beruhige mich, denn damit wird mein Kopf befestigt, nicht weiter schlimm. Allerdings, über das Wie habe ich mir bisher keine Gedanken gemacht. Ich erfahre es aber gleich.

Wie im Mittelalter wird mir das Gestell mit vier Schrauben einfach am Kopf festgeschraubt. Durch die Haut bis auf den Knochen, wird es fest fixiert. Die Narben auf der Stirn werden mich noch längere Zeit begleiten. Schmerz verspüre ich nicht.

Im OP Saal dann eine locker gelöste Stimmung. Ich kann den Kopf nicht bewegen, trotzdem bekomme ich mit, dass sich eine Menge Leute um mich kümmern. In leicht sitzender Stellung werde ich fixiert. Wäre ich nicht selbst der Patient, es wäre sicher spannend, hatte ich doch schon mehrere Operationen für eine Ärzte-Serie im Fernsehen gefilmt.

Diesmal bin ich aber selbst der Protagonist und ich werde die Operation ebenfalls live, bei vollem Bewusstsein mitbekommen. Noch eine Betäubung an der Schädelhaut und los gehts. Einzig das Öffnen des Schädels höre ich am Geräusch. Es ist wie das Knacken einer Nuss. Dann spüre ich nichts mehr, höre nur ab und zu ein Schaben.

Man hält mit mir immer wieder über small Talk Rücksprache. Jemand fragt mich über die Kinder, Arbeit und ähnliches. Dabei wird überprüft, ob ich noch normal antworte und keine anderen Teile des Gehirns verletzt werden. Außerdem lenkt mich das Gespräch von der Operation ab, die rund eine Stunde dauert.

Danach komme ich auf die Aufwach-Station. Leicht benommen von der OP, überkommt mich dort eine Müdigkeit. Schmerzmittel lehne ich ab, ich brauche keine. Nach einer weiteren Stunde bringt man mich zurück auf das Zimmer. Die OP ist soweit zufriedenstellend verlaufen. Nur wegen dem Zusammennähen der Kopfhaut spüre ich ein eigenartiges Ziehen, welches bis heute anhält.

Wegen meinem mit Antibiotika zugedröhnten Körper und einer dadurch verminderten Wahrnehmung, habe ich die Operation soweit gut überstanden. Für mein Umfeld war es allerdings nicht so locker. Sie hatten andere Informationen, von denen ich allerdings nichts wusste. Nichts von der Gefährlichkeit, der Unsicherheit oder wie es sich weiter entwickeln konnte. Es war ein Bangen und Hoffen für alle zu Hause.

Große Erleichterung, als die Meldung kam - "Alles gut gegangen!".

Zu oft war bei Gehirnoperationen schon etwas schief gelaufen. Wie bei Monica Lierhaus, der ARD Sportmoderatorin. Bei ihr platzte ein Gefäß während der OP. Sie hat ein berührendes Buch über ihr Schicksal darüber geschrieben. Dieses und das Buch von Gela Allmann, haben mir sehr geholfen, die Krankheit aufzuarbeiten und besser zu verstehen. Wobei, aufgearbeitet ist es noch immer nicht.

Mein Denkvermögen ist zwar schon besser, aber noch immer stark beeinträchtigt. So wird es noch Monate, wenn nicht Jahre dauern, bis ich wieder hergestellt bin. Es sind eben viele Baustellen. Mein Denkvermögen ist nur eine davon. Gehen und Bewegung sind die anderen. Alle sind wieder in viele einzelne zu unterteilen, wo mir wegen der vielen Therapiemöglichkeiten nicht langweilig wird.

Mit der OP auf der Neurochirurgie war es aber noch nicht vorbei. Mir sollten noch weitere drei Monate im Krankenhaus bevorstehen.

Bevor es mit meinen Erlebnissen auf der Normalstation der Neurologie weiter geht, zu etwas Aktuellen.

Letztes Wochenende fuhr ich das erste Mal von zu Hause weg. Ich nahm am Karma Yoga des Buddhistischen Zentrum in der Südwest Steiermark teil. Dabei ging es um Achtsames arbeiten. Meine Leistungsfähig war zwar noch beeinträchtigt, aber zumindest Gras zupfen ging schon. Es war ein gutes Ergo Training, mit meinen gefühlsarmen Fingern das Gras zu greifen.

Auf dem Weg dort hin, durfte ich wieder die Vergänglichkeit des Lebens mitbekommen. Ich erhielt die Nachricht das Ueli Steck, ein begnadeter Bergsteiger, im Everest Gebiet tödlich abgestürzt war.

Ich hatte Ueli beim Eiger Ultra Trail 2013 kennengelernt, wo ich für ein Filmprojekt einen Film-Dreh hatte. Unter anderem führte ich ein Interview mit ihm und hatte Gelegenheit, mich privat mit ihm zu unterhalten.

Seine Art zu sprechen, seine Bilder, aber noch mehr sein Tun, war sehr inspirierend für mich. Die Jahre darauf verfolgte ich sein Tun mit großem Interesse.

Es macht mich traurig und betroffen das Ueli gestorben ist und das mit nur vierzig Jahren.

Sein Tod hat mir wieder einmal gezeigt, wie wichtig es ist, im Hier und Jetzt zu leben und das zu machen, was man wirklich möchte, da man nie weiß, wann das Leben zu Ende ist.

Auch für mich war nach der Krankheit Zeit, Résumé über mein bisheriges Leben zu ziehen.

Habe ich wirklich gelebt oder wurde ich gelebt. Wie viel Zeit habe ich genutzt oder vergeudet? Was machte in meinem Leben Sinn, was machte keinen Sinn?

Ich konnte es mir nur schrittweise erarbeiten, denn weiterführendes Denken war lange nicht möglich. Auch heute ist es noch schwer, an Vergangenheit oder die Zukunft zu denken. Wenigstens kann ich mich schon ein wenig mit weiterführende Denken beschäftigen. Nur als Beispiel, für einen Artikel wie diesen, brauche ich mehrere Tage. Und das Niederschreiben hilft mir es weiter zu verfolgen.

Aber weiter mit dem Résumé meinen Leben. Vor der Krankheit war es auch schon Thema, aber mit dem Stress, dem heute fast jeder ausgesetzt ist, hatte ich keine Zeit, mich damit auseinander zu setzen.

Mein Schluss war - Ja, ich habe mein erstes Leben bisher gelebt. Ich habe so viel erlebt, gesehen und gemacht. Ich kann zufrieden sein. Allerdings - mein Freund Harry würde jetzt sagen: „Friede und zu (den Sarg)!“. Und da hat er in gewissem Sinn recht. Es wäre auf diese Art nicht mehr weiter gegangen. Ich war sprichwörtlich tot.

Aber ich habe die Chance auf ein zweites Leben bekommen. Mein Freund Alexander hat einen Link auf Facebook geteilt, wo eine 101-Jährige an der 100 m Staatsmeisterschaft teilnahm. Nach ihr hätte ich jetzt Halbzeit, habe also die nächsten 50 Jahre Zeit, ein neues Leben zu gestalten.

Ich sehe jetzt viele Dinge anders als früher und reagiere auch anders. Und, um wieder auf Ueli Steck zurückzukommen, ich möchte jeden Abend das Gefühl haben, etwas Sinnvolles getan zu haben. Ueli hat es mit Sicherheit für sich getan.

Ein Kaufmann wurde einmal gefragt: “Wie alt sind Sie?”

Er antwortete: “Dreihundertsechzig Jahre.”

Der andere konnte es nicht glauben. Er sagte: “Wie bitte? Können Sie das wiederholen? Vielleicht habe ich mich verhört.”

Der Kaufmann rief laut: “Dreihundertsechzig Jahre?” Der andere sagte: “Verzeihung, aber das kann ich nicht glauben. Sie sehen nicht älter als sechzig aus.”

Der Kaufmann antwortete: “Sie haben auch recht. Was den Kalender angeht, bin ich sechzig. Aber was mein Leben angeht, habe ich sechsmal so viel gelebt wie alle anderen. In sechzig Jahren habe ich es geschafft, Dreihundertundsechzig Jahre zu leben.”

Ich habe damals auch einen Film über den Eiger Ultra Trail gemacht. Wer Lust und Laune hat, kann ihn sich hier anschauen.

Endlich! Nach vier Wochen durfte ich die Intensivstation verlassen. Ich konnte es gar nicht glauben. Zuerst war ich noch vier Tage auf der Überwachungsstation und wurde dann in ein normales 4-Bettzimmer der Neurologie verlegt. Hier herrschte ein anderer Ton. Wecken war um 6h30, zwischen 7 und 8 Frühstück, dann haben die Therapien begonnen. Alles war viel lauter als in der Intensivstation.

Mein Zustand war noch immer sehr gebremst. Aufmerksamkeit, Konzentration, Gehen, Sprechen - es war alles mühsam. Ich war zwar draußen aus der Intensivstation, aber kräftemäßig am Boden. Besuch vertrug ich noch immer nicht. Eine sinnvolle Verständigung war mir nicht möglich.

Einzig auf Silvia und meine Tante freute ich mich. Abwechselnd kamen sie einmal wöchentlich. Silvia brachte mir emotionale Kraft. War ich zu müde zum Reden, reichte es mir, wenn Silvia meine Hand hielt. Mehr Verständigung brauchte ich nicht. Meine Tante brachte die andere Seite ein. Frische Wäsche und Unterhaltung, soweit dies ging. Zu mehr war ich noch nicht fähig.

Der Tagesablauf war immer derselbe. Um 6h30 kam der Morgendienst. Fieber, Blutdruck und Puls messen, Austeilen der Medikamente, beginn der Morgenwäsche. Ich wurde im Bett gewaschen oder konnte mich teilweise selbst waschen. Zwischen 7 und 1/2 8 Uhr wurde das Frühstück gebracht.

Mein Tagesplan im Einzelnen:

So sah mein Tagesablauf über Wochen aus. Seit Beginn auf der Intensivstation bekam ich Antibiotika. Ich weiß nicht mehr wie oft am Tag genau, aber es war jedes Mal eine Antibiotika-Bombe. Und das sicher fünf bis sechs Mal am Tag, über Infusionen.

Noch nie in meinem Leben hatte ich vorher Antibiotika zu mir genommen. Dementsprechend war die Wirkung. Nach Umstellungen ging es mir immer besonders schlecht. Ich erbrach und hatte ein flaues Gefühl. Es dauerte immer drei bis vier Tage, bis ich mich einigermaßen daran gewöhnt hatte.

Nebenbei musste ich wieder gehen lernen. Die Basis dazu hatte ich noch in der Intensivstation gelegt. Der Anfang war nur aufstehen und stehen. Später auf der Reha Station der Neurologie begann ich mich am Bett entlang hanteln. Erst nach zwei, drei Wochen erreichte ich meinen Kasten. Der Schwindel behinderte mich lange. Deswegen durfte ich nur mit Begleitung gehen. Selbst die kleinsten Erledigungen innerhalb des Zimmers, geschahen unter Aufsicht.

Nach Wochen konnte ich zum ersten mal aus dem Zimmer gehen. Fünfzehn Meter auf den Gang und zurück. Bis dahin hat sich mein Leben im Zimmers abgespielt. Einzig aufs Bad/WC konnte ich im Rollstuhl gefahren werden. Erst nach viereinhalb Monaten durfte ich ohne Begleitung gehen.

Die Neurologie hat ihre eigenen Gesetze. Das musste ich schmerzlich anerkennen.

In den ersten Tagen bekam ich von meiner Logopädin einen Zettel zum Ausfüllen. Da erfuhr ich, dass ich unter Wortfindungsstörungen litt. Damit konnte ich nichts anfangen. Ich funktionierte meines Erachtens doch normal.

Und was sollte dieser Fragebogen, das konnte ja jeder leicht ausfüllen. Na ja, schreiben ging schwer bis gar nicht. Aber ich probierte es doch. Und dann kam die Überraschung. Nur nach langem Überlegen fand ich die gesuchten Wörter und konnte sie mit noch größerer Mühe schreiben.

Eine andere Aufgabe war das Finden von Wörtern, zum Beispiel das Aufzählen von verschiedenen Gemüsesorten in einer Minute. Ich startete schnell mit Paprika und dann..... nichts!

Ich überlegte und überlegte. Mir fiel nichts ein. Absolut nichts. Ich war schockiert. Wortfindungsstörungen, ich kannte das gar nicht. Mir ist beim ersten Mal tatsächlich nur ein Stück Gemüse eingefallen. Später steigerte ich auf drei, noch später auf fünf und mehr.