MENÜ

Persönlicher Hinweis:

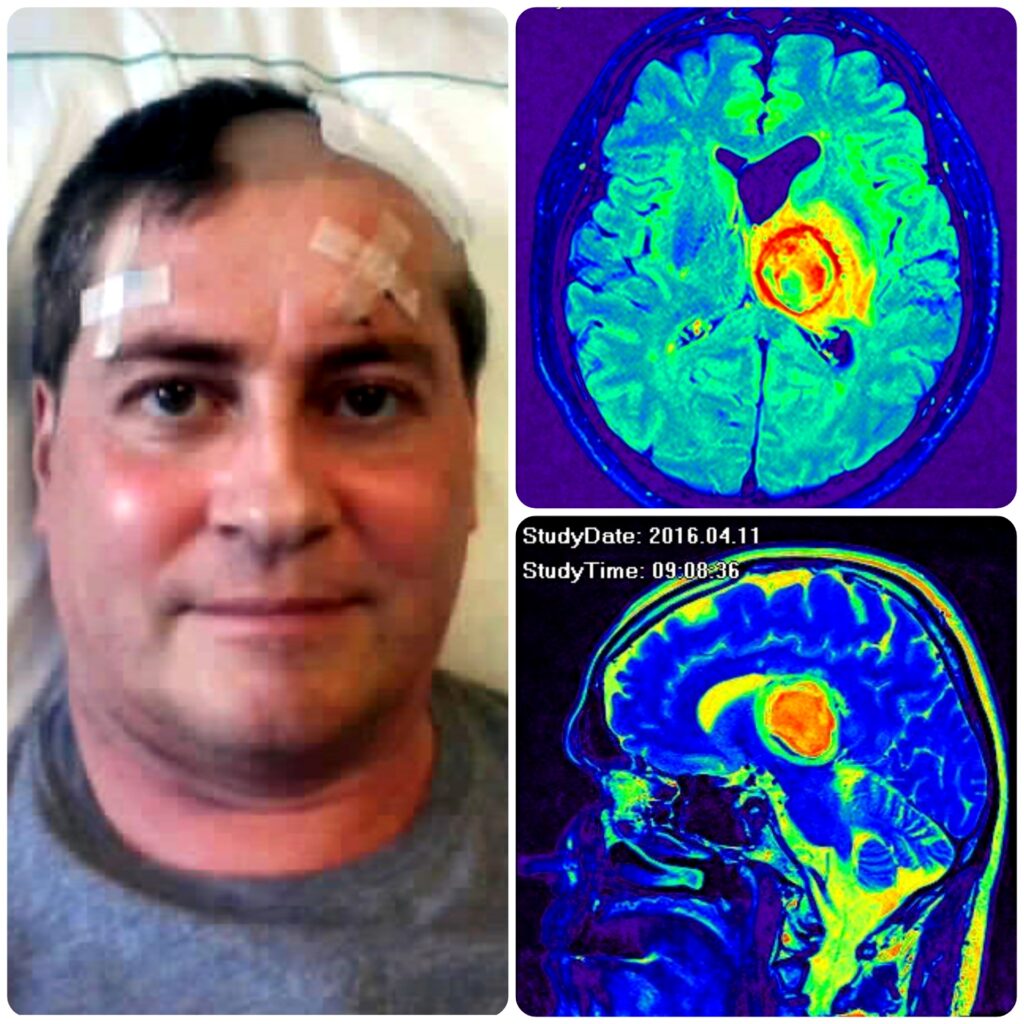

Ich lebe seit einem Hirnabszess mit bleibenden neurologischen Einschränkungen.

Diese betreffen unter anderem meine körperlichen Möglichkeiten, meine Belastbarkeit,

mein Denken und mein Tempo.

Alles, was ich hier schreibe, entsteht aus dieser Lebensrealität heraus

und ist nur vor diesem Hintergrund vollständig zu verstehen.

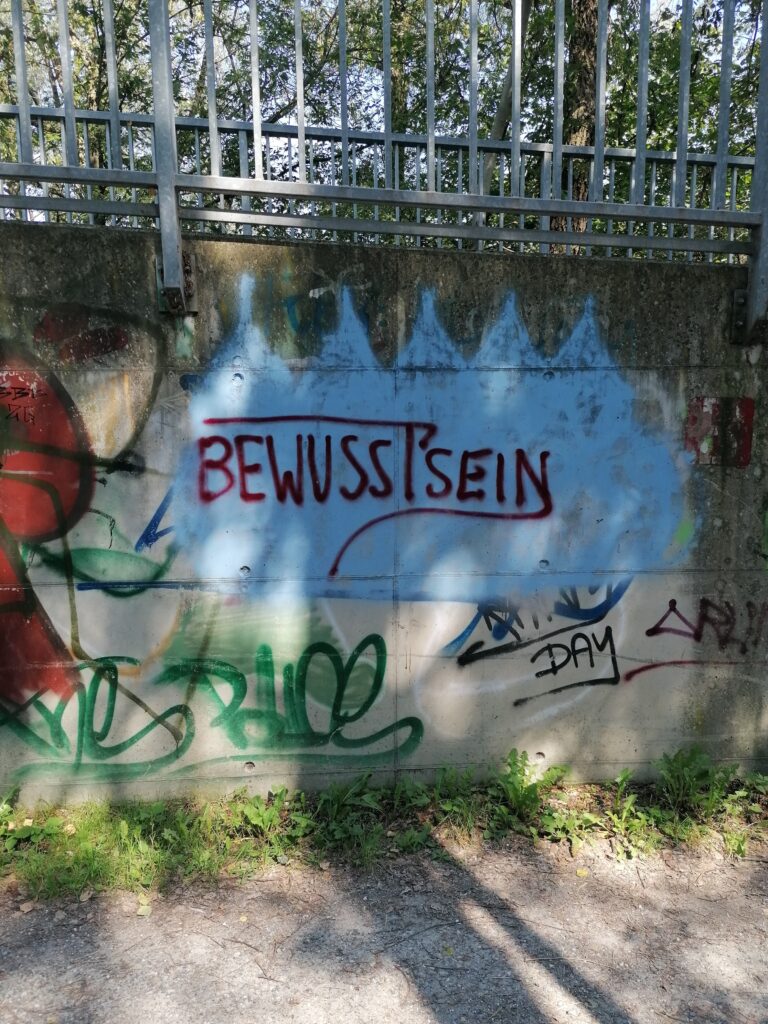

Regulation ist für mich nichts Theoretisches. Es ist etwas, das ich jeden Tag spüre. Seit dem Hirnabszess ist vieles nicht mehr selbstverständlich. Vor allem nicht dieser innere Zustand, in dem man einfach sein kann.

Nach dem Hirnabszess ist vieles anders geworden. Mein System ist sensibler. Dinge, die früher einfach mitgelaufen sind, kosten heute Energie. Zu viele Reize, zu viele Abläufe gleichzeitig – das merke ich sofort. Nicht im Kopf, sondern im Körper.

Er hat auch viele Traumen ausgelöst. Und genau deshalb ist Regulation so wichtig. Mein System ist schnell im Alarm. Manchmal reicht wenig und ich merke: Ich bin wieder im dauernden Bereitsein, im Mitdenken, im unterschwelligen Aufpassen. Mein Nervensystem bleibt dabei ständig wach. Es kommt nicht in einen tiefen, gleichmäßigen Zustand. Es ist immer ein wenig angespannt, auch dann, wenn eigentlich nichts los ist.

Darum entscheidet Regulation für mich darüber, ob ich nur funktioniere oder ob ich wirklich lebe. Ohne Regulation wird alles schnell zu viel. Selbst Dinge, die eigentlich gut tun würden.

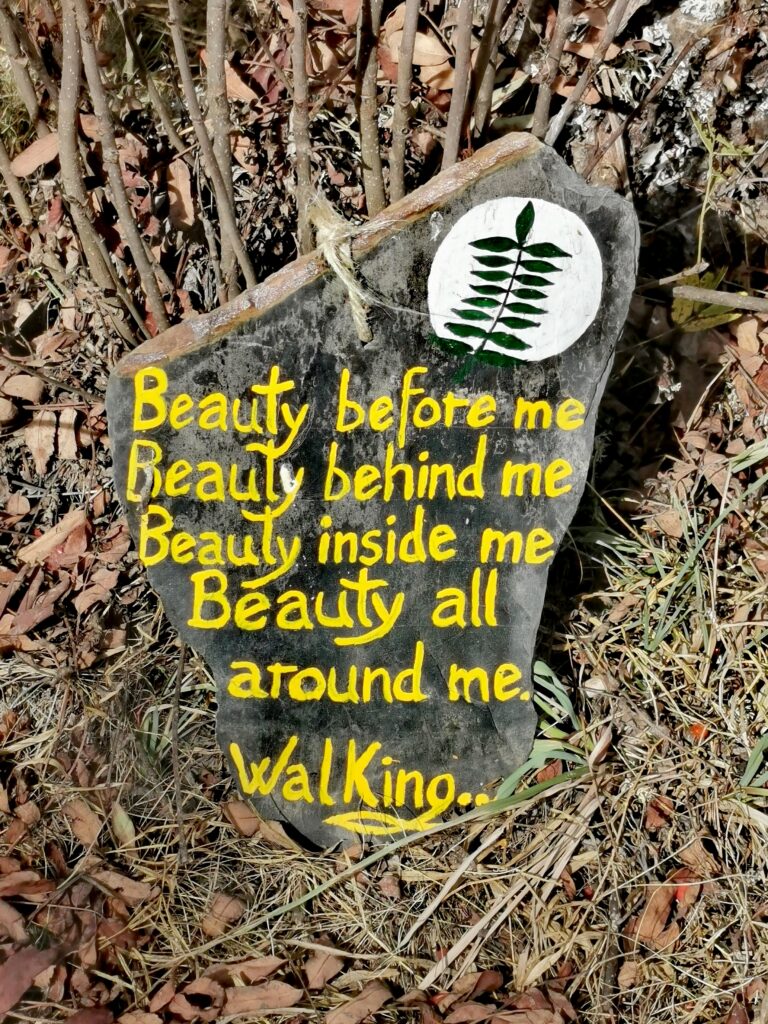

Ich habe früh gemerkt, dass mein Weg über den Körper führt. Über das Gehen, über Wiederholung, über das langsame Üben. So kann mein Nervensystem wieder Sicherheit finden. Nicht Kontrolle, sondern Sicherheit.

Und ich komme immer wieder darauf, in welchen Situationen Traumen noch da sind, auch heute noch. Oft zeigt sich das erst im Körper. In der Bewegung, im Stocken, in der Spannung. Es bleibt ein ständiges Lernen, aber auch ein Lösen.

Vor allem durch Bewegung. Denn Traumen zeigen sich meist in Bewegung. Und dort kann auch Regulation passieren. Darum ist therapeutisches Tanzen für mich so gut. Es hilft mir, Spannungen wahrzunehmen und langsam weicher werden zu lassen. Ohne Druck, ohne viele Worte. Schritt für Schritt.

Regulation bedeutet für mich, wieder bei mir zu sein. Zu spüren, was geht und was nicht. Zu merken, wann es genug ist. Wann Bewegung hilft und wann Ruhe nötig ist.

Weitwandern oder Pilgern ist nur bedingt Abenteuer, es ist vor allem ein Raum, in dem genau das möglich wird: ein Alltag ohne Überforderung, mit klaren Abläufen, in dem mein System wieder hören kann, was es braucht.

Nach jeder Pilgerfahrt oder nach einem Weitwanderweg gewinne ich wieder mehr Vertrauen. Vertrauen ist kein Anfangspunkt, sondern etwas, das entsteht, wenn mein System lange genug erleben darf, dass nichts von ihm verlangt wird.

Ich bin sicher, ohne etwas kontrollieren zu müssen.

Ohne Regulation wäre alles nur Reaktion.

Mit Regulation wird es wieder Leben.

Schritt für Schritt. Wie beim Gehen.

Ich habe lange versucht, das über Denken zu lösen. Verstehen, einordnen, erklären. Das hilft ein Stück weit, aber es bringt keine echte Ruhe. Was mir wirklich hilft, ist etwas viel Einfacheres: Gehen.

Gehen – nicht als Training, sondern als Zustand

Wenn ich gehe, wird es ruhiger. Der Atem wird gleichmäßiger. Der Blick geht weiter. Die Gedanken werden weniger.

Ich muss nichts entscheiden und nichts organisieren. Ein Schritt nach dem anderen reicht.

Zu Hause bin ich immer eingebunden. Auch dann, wenn ich eigentlich nichts vorhabe. Da laufen Abläufe, Gewohnheiten, Erwartungen. Vieles davon automatisch.

Nach dem Hirnabszess merkte ich: Das ist auf Dauer zu viel. Nicht ein einzelnes Ding, sondern die Summe aus vielen kleinen Anforderungen gleichzeitig. Auch Ruhe ist zu Hause oft nicht wirklich ruhig. Natürlich kann ich zu Hause spazieren gehen oder bewusst Pausen machen. Das tut auch gut. Aber es bleibt eingebettet im Alltag. Am Ende des Tages bin ich wieder mittendrin.

Der Alltag hört nicht auf. Mein System bleibt wachsam. Nicht, weil konkret etwas passiert. Sondern weil jederzeit etwas passieren könnte. Ein Geräusch. Eine Frage. Eine Kleinigkeit, die Aufmerksamkeit braucht. Auch wenn nichts davon eintritt, bleibt diese Bereitschaft im Körper.

Ich spüre es daran, dass ich innerlich nicht ganz herunterfahre. Es ist, als wäre ein Teil von mir ständig auf Empfang. Nicht angespannt im klassischen Sinn, aber auch nicht wirklich entspannt.

Nach dem Hirnabszess ist genau das anstrengend. Dieses dauernde „Bereit sein“, dieses Mitdenken, dieses ständige Aufpassen. Mein Nervensystem kommt so nicht in einen tiefen, gleichmäßigen Zustand.

Zu Hause kann ich mich erholen, aber ich kann mich dort kaum vollständig regulieren. Und diese Regulierung ist für mein Überleben wichtig geworden.

Auf einem Weitwanderweg ist das anders, denn der Weg ist der Alltag.Der Tag ist überschaubar: gehen, essen, schlafen. Mehr nicht. Keine Termine, keine Rollen, keine Dinge, die gleichzeitig Aufmerksamkeit wollen.

Regulation braucht Dauer, nicht kurze PausenRegulation entsteht bei mir nicht durch kurze Auszeiten. Sie entsteht durch Dauer. Deswegen tun mir Weitwanderwege so gut.

Natur verlangt nichts von mir. Ob Wald oder Meer. Am Meer kommt Weite dazu. Der Horizont. Die gleichmäßigen Geräusche.

Im November war ich am Camino Francés und im April ebenso dort zwei Wochen unterwegs.

Gut – aber über das Jahr gesehen zu wenig.

Das hier ist keine Reha, die irgendwann abgeschlossen ist. Die Schäden bleiben. Der Unterschied liegt darin, wie gut ich damit umgehen kann – und das hängt direkt davon ab, wie stabil mein System ist.

Noch trägt mich mein Wille. Aber ich weiß, dass das nicht unbegrenzt so sein wird. Darum ist es wichtig, jetzt gegenzusteuern.

In den letzten Wochen sind die Bedingungen draußen schwierig. Eisige Temperaturen, ständig Minusgrade, gefrorene Wege. Dinge, die ich früher einfach hingenommen habe, wirken sich heute viel direkter auf mein System aus. Ich merke, dass mir die Kälte und die Unsicherheit am Untergrund Energie ziehen.

Ich bewege mich vorsichtiger, angespannter. Das Gehen verliert seinen Rhythmus. Dazu kommt, dass es mich am Eis auch geschmissen hat, mit einer Oberschenkelzerrung und einem Körpersystem, das danach spürbar durcheinander war. Seitdem ist Regulation deutlich schwieriger. Nicht nur körperlich, auch innerlich. Der Körper bleibt noch wachsamer, noch vorsichtiger. Und genau das ist auf Dauer anstrengend.

Diese Wochen haben mir wieder klar gezeigt, wie stark äußere Bedingungen auf mein Befinden wirken. Wenn Bewegung nicht mehr flüssig möglich ist, wenn jeder Schritt Aufmerksamkeit braucht, dann fehlt mir etwas. Vielleicht ist es deshalb, dass mich der Gedanke ans Wegfahren gerade jetzt wieder so beschäftigt.

Nicht aus Ungeduld, sondern aus Wahrnehmung. Ich spüre sehr deutlich, dass mein System im Moment keinen guten Rahmen hat, um sich zu regulieren.

Ich merke: Meine Regulation funktioniert nicht mehr richtig. Nicht schlecht – aber nicht gut genug. Ich bin schon zu lange zu Hause, im Alltag gefangen.

Deshalb denke ich jetzt an einen Weg in Portugal, in den nächsten Wochen. Vor allem, weil es dort wärmer ist. Wärme macht für mich im Moment den Unterschied: weniger Spannung im Körper, mehr Sicherheit im Gehen, weniger Widerstand bei jedem Schritt.

Es geht mir nicht um einen bestimmten Weg oder um ein „Dort“. Es geht um Bedingungen, unter denen Bewegung wieder flüssig möglich ist. Um einen Rahmen, der mein System entlastet, statt es zusätzlich zu fordern.

Ein Camino in Spanien wäre derzeit etwas anderes. Nicht grundsätzlich, sondern im Moment. Kältere, wechselnde Verhältnisse würden meinem System gerade mehr abverlangen, als ihm gut tut. Portugal passt jetzt besser.

Manchmal geht es nicht darum, mehr auszuhalten, sondern rechtzeitig zu merken, dass etwas fehlt. Dann braucht es kein ständiges Gegensteuern. Mein System kann sich beruhigen, statt permanent aktiv zu bleiben.

Ich komme wieder in einen Zustand, in dem mich das Vorhandene nicht mehr überfordert. Das, was ich schon kurz nach dem Hirnabszess erkannt habe, gilt noch immer – nur auf einer anderen Ebene. Damals fehlten mir die Worte, heute kann ich es benennen. Regulation.

Und dieser Weg ist es nach wie vor, den ich gehe: diese Regulation zu verbessern. Denn nur wenn sie gelingt, lebe ich wirklich.

10 Jahre nach dem Hirnabszess hat sich mein Leben von Grund auf verändert. Zehn Jahre, in denen ich vieles verloren und manches neu gelernt habe. Heute lebe ich mit Handicaps, die mich täglich begleiten.

Aber ich habe auch entdeckt, dass sich darin neue Möglichkeiten öffnen können. Mein Leben ist seitdem ein ständiger Wechsel zwischen Einschränkung und Fortschritt, zwischen Übung und Alltag.

Mein Denken ist nicht mehr wie früher. Früher konnte ich viele Dinge gleichzeitig im Kopf bewegen, planen und weit vorausdenken. Heute geht das nicht mehr. Gedanken reißen ab, als würde jemand mitten im Satz die Seite umschlagen. Alles läuft langsamer, und ich musste lernen, mit diesem neuen Tempo zu leben.

Gerade deshalb bedeutet mir das Pilgern so viel. Auf dem Weg zählt nur der nächste Schritt, nicht der große Plan. Ich muss nicht vorausdenken, sondern darf im Moment sein. Der Camino gibt mir eine klare Struktur: gehen, atmen, ankommen.

Eine besondere Erfahrung war die Cheval Blanc im Mont-Blanc-Gebiet, die ich im Rahmen des Hexatrek gegangen bin. Für mich war sie die ultimative Herausforderung bisher. Steile Anstiege, ausgesetzte Passagen, ein Gelände, das mir alles abverlangte. Mein Körper, mein Gleichgewicht, meine Konzentration – alles wurde auf die Probe gestellt.

Ich bin stolz, dass ich das geschafft habe. Denn solche Momente zeigen mir, dass trotz aller Handicaps vieles möglich bleibt, wenn ich dranbleibe. Jeder Gipfel wird zu einem Beweis dafür, dass mein Weg zwar anders ist als früher, aber trotzdem weiterführt.

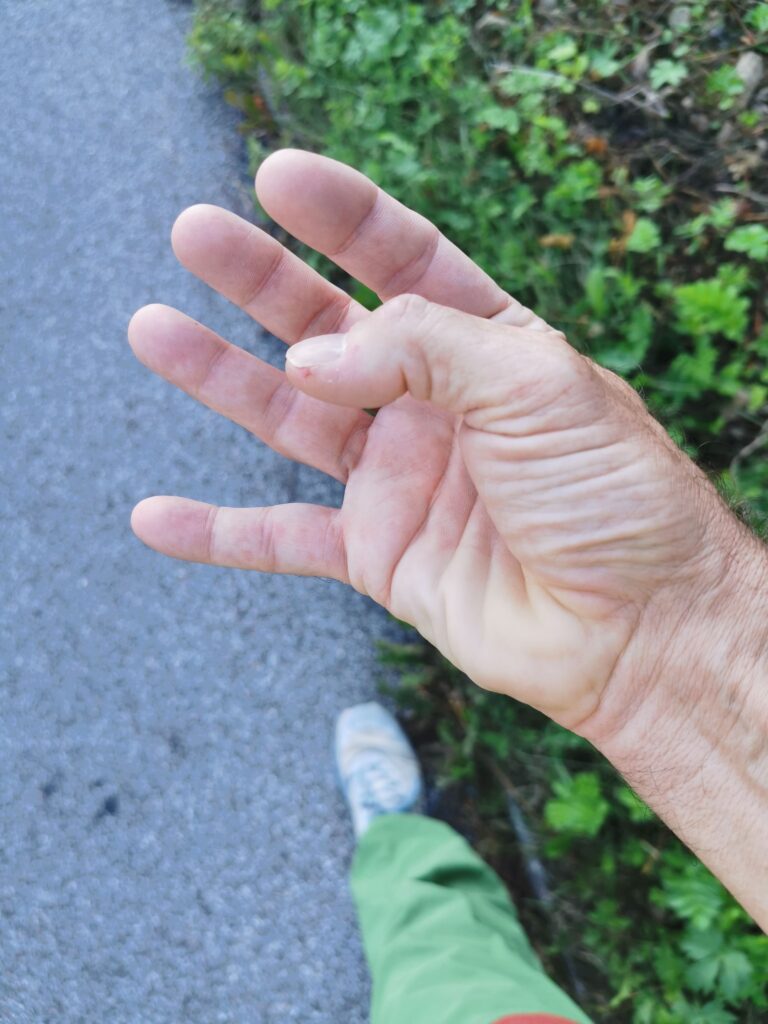

Noch deutlicher spüre ich es in meiner Propriozeption. Dieses innere Gespür für den Körper, das für andere selbstverständlich ist, funktioniert bei mir nicht mehr zuverlässig. Für viele Menschen ist es wie ein unsichtbarer Kompass, der ihnen sagt, wo Hand, Fuß oder Arm sich befinden. Bei mir ist dieser Kompass gestört.

Jeder Schritt ist ein bewusstes Abtasten, fast so, als würde ich mich in einem dunklen Raum bewegen. Wenn ich mit dem Training nachlasse, verliere ich sofort an Sicherheit. Es ist wie ein Instrument, das ständig neu gestimmt werden muss – und das schnell wieder verstimmt klingt, wenn ich es nicht spiele.

Auch das Gleichgewicht fordert mich täglich heraus. Eine Treppe kann für mich so viel Aufmerksamkeit brauchen wie für andere ein Berggipfel. Ein unebener Weg oder eine Fahrt im Bus werden zu Prüfungen, die mir zeigen: Mein Körper ist nicht selbstverständlich. Er ist verletzlich, aber zugleich mein wichtigster Lehrer. Denn er erinnert mich daran, dass jeder Schritt zählt.

Früher dachte ich: Therapie ist etwas, das einmal abgeschlossen sein wird, ein Ziel, das man erreicht. Doch ich habe gelernt, dass es anders ist. Therapie endet nicht. Sie ist heute Teil meines Lebens, so selbstverständlich wie Atmen oder Gehen.

Ich habe akzeptiert, dass ich beides verbinden muss: Therapie und Leben. Es ist kein „Entweder-oder“ mehr, sondern ein gemeinsamer Weg. Und genau darin liegt auch eine besondere Kraft.

Gerade 10 Jahre nach dem Hirnabszess bedeutet Pilgern für mich mehr als Gehen. Die Weitwanderwege, vor allem das Pilgern, haben mir mein Leben zurückgegeben. Schritt für Schritt, oft mühsam und manchmal schmerzhaft, bin ich wieder ins Jetzt zurückgekehrt. Ohne dieses Gehen hätte ich mich wohl sehr schwergetan, neuen Sinn zu finden.

Natürlich – irgendwie hätte ich auch ohne das Gehen weiterleben müssen. Aber ob ich dann wirklich ins Leben zurückgefunden hätte? Das Gehen ist für mich mehr als Bewegung: Es ist Therapie, Meditation und Lebensschule zugleich.

Am Anfang war da oft der Gedanke: Vielleicht werde ich nie mehr gehen können. Diese Vorstellung hat mir Angst gemacht und mich lange beschäftigt. Doch noch stärker als diese Angst war der Wunsch, wieder aufzustehen. Ich habe all meine Kraft in das Gehen gelegt – Schritt für Schritt, Tag für Tag.

Dranbleiben – das war in diesen zehn Jahren mein wichtigstes Wort. Auch wenn die Fortschritte klein waren, auch wenn die Rückschläge groß schienen: Ich bin weitergegangen. Jeden Tag, Schritt für Schritt.

Dieses Dranbleiben hat mir nicht nur das Gehen zurückgegeben, sondern auch Lebensfreude. Beharrlichkeit kann Türen öffnen, die auf den ersten Blick verschlossen wirken.

Ohne das Dranbleiben wäre ich heute nicht dort, wo ich bin. Es hat mich gelehrt, geduldig mit mir selbst zu sein, den Augenblick anzunehmen und das Kleine wertzuschätzen. Vor allem aber hat es mir gezeigt: Heilung ist kein Ziel, sondern ein Weg – ein Weg, den ich Tag für Tag gehe.

Nicht nur beim Gehen habe ich gelernt, immer ein Stück weiterzugehen. Schon als Kind, mit fünf oder sechs Jahren, bin ich Rad gefahren – damals in der Riegelklasse, meist unter der Aufsicht meiner Mutter. Aber auch dort wollte ich mehr. Ich habe versucht, um die Kurve zu fahren, dorthin, wo sie mich nicht mehr sehen konnte. Mein Radius sollte größer werden, Schritt für Schritt, Runde für Runde.

Dieses „noch ein bisschen mehr“ begleitet mich bis heute. Damals war es das Radfahren, später war es im Krankenhaus, wo ich mich Millimeter für Millimeter vorwärts kämpfte. Und immer wieder dasselbe Muster: das Limit probieren, es leicht verschieben, nicht stehen bleiben. Schon als fünfjähriger Bub habe ich das gesucht – und genau das hat mir später geholfen, auch nach dem Hirnabszess nicht aufzugeben.

Ein Satz von Bruce Lee begleitet mich bis heute: „Gehe immer noch die Extrameile.“ Dieses Bild hat sich tief in mir verankert. Denn genau das ist mein Weg geworden – weiterzugehen, auch wenn es schwerfällt. Nicht stehenzubleiben, wenn die Kräfte nachlassen, sondern den nächsten Schritt zu machen.

Diese "Extrameile" bin ich speziell am Anfang meines Gehens gegangen. Statt auf dem direkten Weg nach Hause zu gehen, habe ich einen Umweg gemacht, auch wenn er mühsam war. Aber so verschob ich meine Grenzen nach und nach.

Bruce Lee plädierte für Mut und Ausdauer, um seine Ziele zu erreichen, und lehrte mich, dass man sich nicht mit dem Status quo zufriedengeben soll. "Es gibt keine Grenzen. Es gibt nur Plateaus, und dort darf man nicht verweilen, man muss sie überwinden", half mir über Zeiten, wo offensichtlich nichts weitergegangen ist.

Ich lasse mich durch vermeintliche Grenzen niemals einschränken. Stattdessen versuche ich sie, als Chancen zu sehen, mich weiterzuentwickeln und neue höhere "Plateaus" zu erreichen, auch in Zeiten des Stillstands. Klar gehören auch schlechte Tage dazu, aber ich brauche nie lange, um wieder auf Kurs zu sein.

Man darf sich nicht mit dem zufriedengeben, was man bereits erreicht hat, denn das ist eine Ausrede dafür, nicht hart an sich zu arbeiten. Bruce Lees Philosophie ermutigt mich, immer nach mehr zu streben und mich dabei kontinuierlich zu verbessern. Und diese Arbeit an mir bringt mich mehr ins Leben.

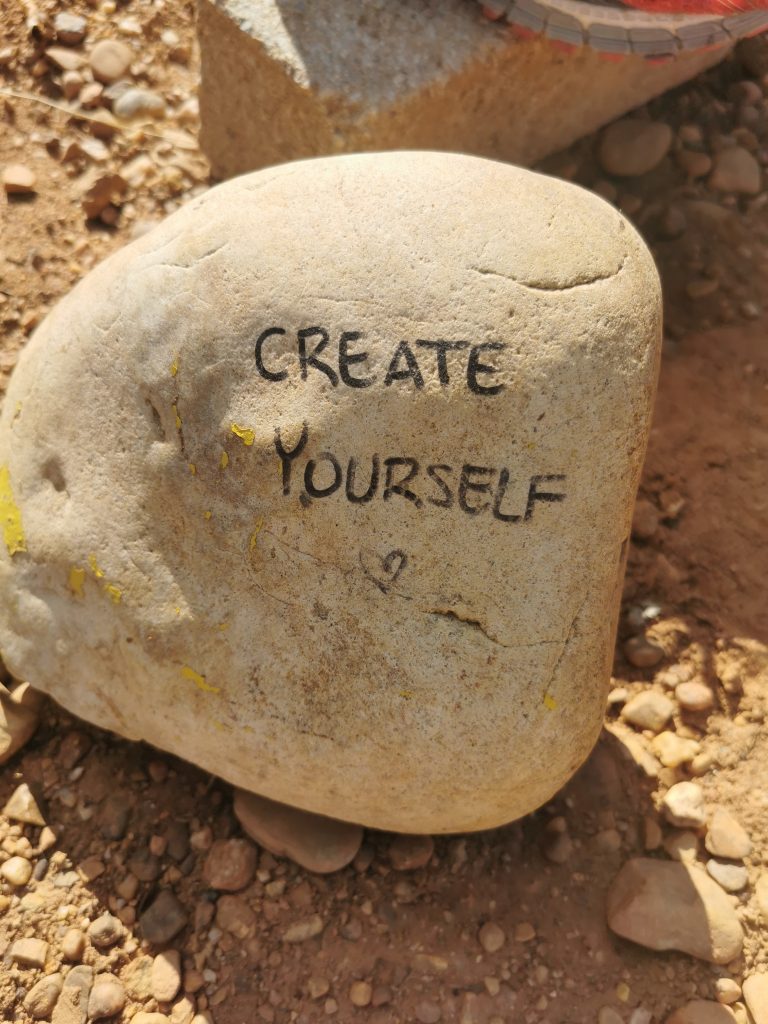

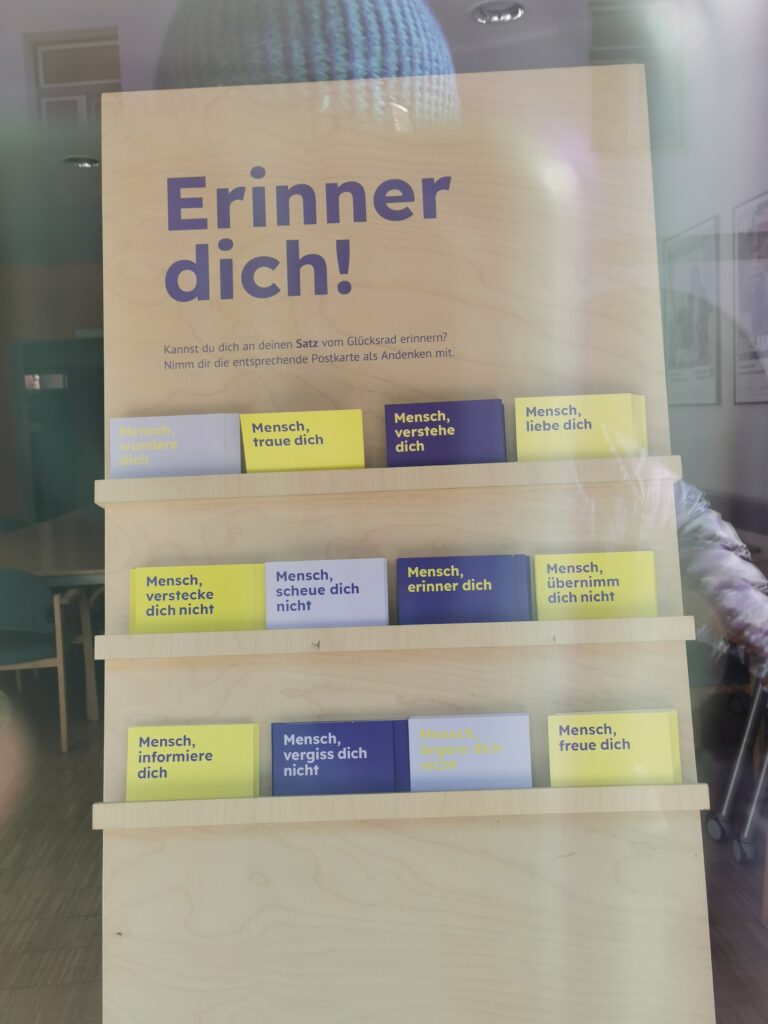

Auch andere Worte sind mir wichtig geworden:

Solche Worte sind für mich wie Wegweiser. Sie erinnern mich daran, dass andere Menschen ebenfalls Grenzen kannten und sie überwinden mussten. Ihre Stimmen sind mir oft wie Begleiter am Wegesrand – manchmal leise, manchmal laut, aber immer ermutigend.

Wenn ich nach vorne blicke, wünsche ich mir, dass ich noch viele Wege gehen darf – in der Natur, auf Pilgerpfaden und in meinem Inneren. Vielleicht werden es Herausforderungen wie die Cheval Blanc sein, vielleicht auch ganz andere, kleinere Etappen. Entscheidend ist nicht die Größe der Aufgabe, sondern dass ich weiter in Bewegung bleibe.

Mein Ziel ist es nicht, wieder „ganz der Alte“ zu sein. Mein Ziel ist, mit dem, was ist, in Frieden zu leben. Und wenn es mir gelingt, dabei anderen Mut zu machen, dann hat mein Weg noch einmal mehr Sinn gefunden.

Und wie schon früher beim Radfahren – damals, als ich heimlich meinen Radius erweitern wollte – so bleibt es auch heute: immer noch ein Stück weiter, noch ein bisschen mehr. Nicht stehenbleiben, sondern dranbleiben. Das ist mein Weg in die nächsten zehn Jahre.

Persönlicher Hinweis:

Ich lebe seit einem Hirnabszess mit bleibenden neurologischen Einschränkungen.

Diese betreffen unter anderem meine körperlichen Möglichkeiten, meine Belastbarkeit,

mein Denken und mein Tempo.

Alles, was ich hier schreibe, entsteht aus dieser Lebensrealität heraus

und ist nur vor diesem Hintergrund vollständig zu verstehen.

Einige Tage sind vergangen, seit ich meinen Camino abgebrochen habe, in denen ich Ursachenforschung betreiben konnte. Es war kein dramatischer Moment, in dem alles plötzlich zu viel wurde. Eher ein langsames, inneres Leiser werden. Ein Ziehen und Zerren, im Körper und der Seele. Bis die Erkenntnis kam: Ich gehe nicht weiter.

Es war ein inneres Wissen: Weiterzugehen hätte mir nicht gutgetan. Beim Weitwandern lernte ich, dass sich vieles unterwegs verändern kann. Der Körper, die Gedanken, Wetter, Wege. Erfahrene Wanderer raten: „Warte einen Tag, iss gut, ruhe dich aus – und dann spür noch einmal hinein.“

Seit dem Hirnabszess hat sich jedoch meine Wahrnehmung verändert. Ich bin feinfühliger geworden, nicht nur körperlich, auch seelisch. Ich spüre sehr genau, wann etwas stimmig ist und wann nicht. Diesmal sagte alles in mir: Es ist genug für jetzt. Der Weg ist noch nicht vorbei, das Beenden an diesem Punkt richtig.

Ich habe den Camino Integral abgebrochen. Nicht aus einem einzigen Grund, sondern aus vielen kleinen, die zusammen ein großes „Nein“ ergaben. Meine Entscheidung war nicht gegen den Weg, sondern gegen das Weitergehen um jeden Preis. Denn eines habe ich gelernt in den letzten Jahren nur das zu tun, was mir guttut.

Es war keine schwierige Entscheidung, denn meine Gesundheit hat immer oberste Priorität. Natürlich mache ich es mir nicht leicht, denn leichtfertig gibt man so eine Unternehmung nicht auf und bisher hat ja das meiste geklappt, bloß war es diesmal notwendig.

Ich spürte es in den Beinen und noch mehr im Herzen. Der Körper wurde schwer. Die Gedanken laut. Die Freude am Gehen wich einem inneren Druck, der mit jedem Schritt größer wurde. Die Beine spürten sich an, wie noch nie in den letzten Jahren. Es ist das erste Mal, dass ich einen Camino abgebrochen habe.

Wieder zu Hause bewege ich mich wie durch Nebel. Nicht nur äußerlich, auch innerlich ist vieles verschwommen. Entscheidungen fallen mir schwer und so versuche ich nicht zu viel zu denken. Die kleinsten Aufgaben fordern mich heraus. Manchmal ist schon das Aufstehen am Morgen ein Kraftakt.

Ich beginne zu ahnen, vielleicht war dieser Abbruch kein Zeichen von Schwäche. Sondern ein Ausdruck von etwas Tieferem. Vielleicht ist mein Körper längst weiter als ich.

Vielleicht hat das Gehen etwas gelöst – aber nicht auf eine Weise, wie ich es erwartet hätte. Die ersten Tage sind der Ursachenforschung gewidmet.

Um die Ursache zu finden, heißt es zunächst Innenschau zu halten, zu Pausieren und mit viel Ruhe.

Dieser Abbruch ist kein Zeichen von Schwäche, sondern ein Ausdruck von etwas Tieferem. Etwas, das gesehen werden will. Vielleicht ist mein Körper längst weiter als ich. Vielleicht hat dieser Weg etwas freigelegt, das lange verborgen war oder ich mir nie anschauen wollte.

Schon seit meinem kurzem Camino im Mai habe ich eine Veränderung an mir gemerkt. Irgendetwas war anders, aber ich konnte es nicht benennen. Es gab immer wieder Anzeichen, aber ich wollte sie nicht sehen. Im Gegenteil, ich dachte daran, dieses Befinden am Weg weggehen zu können.

Je tiefer ich in mich hineinschaue, desto mehr spüre ich: Das, was gerade in mir geschieht, hat nicht erst mit dem Camino angefangen. Und es hört auch nicht mit dem Abbruch auf.

Ich habe angefangen - wieder einmal - mich mit der komplexen posttraumatischen Belastungsstörung (kPTBS) zu beschäftigen – nicht, weil ich eine Diagnose suche, sondern weil ich verstehen will, warum mein Körper so reagiert, wie er reagiert. Warum ich manchmal einfach nicht mehr kann, obwohl ich „eigentlich“ doch will.

Schon im März 2022, unterwegs am Camino Frances, geschah etwas, das tiefer ging. Ich ging damals weiter, ging es mir gewissermaßen im Gehen weg, denn da bin ich bei mir. Schritt für Schritt fand ich wieder Zugang zu mir selbst.

In Rücksprache mit meiner Tanztherapeutin griff ich auf Werkzeuge zurück, die ich durch die Tanztherapie kennengelernt hatte. Bewegungen, die nicht nur den Körper, sondern auch die Seele in Schwingung bringen. Es brauchte Zeit, Geduld – und viele Wege unter meinen Füßen. Doch schließlich konnte ich es auflösen. Auf meine Weise. Im Gehen. Im Spüren.

Es passiert mir nicht oft, aber auch neun Jahre nach dem Hirnabszess ist diese Möglichkeit des Trauma da.

Sie ist eine Reaktion auf etwas, das einmal zu viel war.

Zu viel Schmerz. Zu viel Ohnmacht. Zu viel Einsamkeit.

Viele Menschen mit einer komplexen posttraumatischen Belastungsstörung haben andauernde oder wiederholte traumatische Erfahrungen durchlebt.

Bei mir war es die langanhaltende Krankheit und die medizinischen Eingriffe, die mehr waren als nur Belastung – sie waren vkomplexer posttraumatischer Belastungsstörunerbunden mit Angst, Isolation und dem Gefühl, die Kontrolle zu verlieren.

Doch die eigentlichen Auslöser reichen weiter zurück. Es sind Muster aus der Vergangenheit, tief eingegraben, oft unsichtbar – aber wirksam. Der Kopf mag vieles vergessen haben, aber der Körper nicht.

Er erinnert.

Und manchmal spricht er. In Form von Erschöpfung, in Form dieser inneren Leere. Oder in diesem schwer zu greifenden Gefühl: „Ich kann nicht mehr.“

Komplexe PTBS begleitet mich seit Jahren. Sie kehrt zurück – weil mein Gehirn nicht mehr so arbeitet wie früher. Oft will ich mehr, als mein Kopf zulässt. Doch genau das zwingt mich dann hinzuschauen.

Manchmal ist ein Abbruch kein Rückschritt.

Sondern der Anfang von etwas Neuem. Der Beginn von Heilung.

Gerade frühe Erfahrungen hinterlassen Spuren. Auch wenn sie im Nachhinein kaum noch greifbar sind. Der Kopf blendet aus. Der Körper nicht.

Er erinnert.

Und manchmal erinnert er so laut, dass ich ihn nicht mehr überhören kann.

Dieses „Ich kann nicht mehr“ – es fällt nicht einfach so vom Himmel. Es ist ein Echo.

Ein Echo einer Geschichte, die viel früher begonnen hat.

Die Diagnose einer kPTBS gehört in erfahrene Hände. Ich weiß:

Ich will da hinschauen.

Ich will heilen.

Und ich muss es nicht allein tun.

Es gibt viele therapeutische Wege, die speziell für Menschen mit komplexer Traumatisierung entwickelt wurden. Einige davon werde ich mir näher anschauen – einige kenne ich schon:

Sie alle laden dazu ein, das Erlebte zu spüren, zu integrieren, zu wandeln.

Langsam und in sicherem Tempo. In Beziehung.

Vielleicht ist dieser Abbruch nicht mein Ende – sondern mein Anfang.

Und vielleicht geht es beim Gehen nicht immer darum, vorwärtszukommen.

Sondern manchmal einfach darum, anzuhalten – und zuzuhören.

Ich wollte mich auf diesem Camino finden.

Und fand mich im Stillstand.

Im Abbruch.

Im Anhalten.

Aber vielleicht beginnt genau hier ein anderer Weg.

Mein Camino Integrale dauerte nicht lange, aber jeder Schritt war den Weg wert. Es ist ein weiterer Schritt zu "ganzheitlich“ oder „das Ganze betreffend”. Ich bedauere es nicht, den Camino abgebrochen zu haben.

Persönlicher Hinweis:

Ich lebe seit einem Hirnabszess mit bleibenden neurologischen Einschränkungen.

Diese betreffen unter anderem meine körperlichen Möglichkeiten, meine Belastbarkeit,

mein Denken und mein Tempo.

Alles, was ich hier schreibe, entsteht aus dieser Lebensrealität heraus

und ist nur vor diesem Hintergrund vollständig zu verstehen.

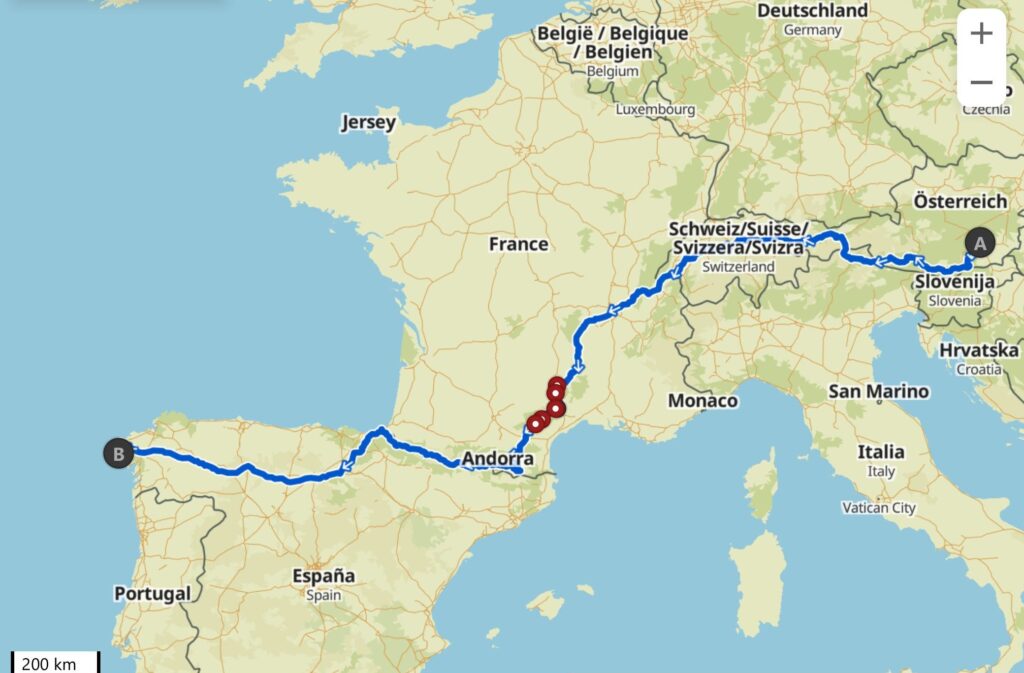

Was vor Jahren als Neuanfang begann, ist heute eine Reise, die weit über das Gehen hinausgeht. Mein Camino Integrale wird mich von der eigenen Haustür bis nach Finesterre führen. 3.500 Kilometer zu Fuß, durch die Natur, über Berge und durch Städte. Dazwischen, die letzten Etappen des HexaTrek, durch die Pyrenäen, die mir noch fehlen.

Der Hirnabszess wirkte wie das Ende, aber es wurde zum Anfang eines Lebens, das ich Schritt für Schritt neu zusammensetzen musste.

Körperlich. Geistig. Innerlich.

Gewonnen habe ich schon jetzt, denn zu (Über-)Leben ist mein größter Gewinn geworden. Allerdings liegt ein weiter Raum zwischen dem bloßen Überleben und dem wirklichen Leben. Akzeptieren wie es ist, bleibt ein wichtiger Bestandteil, doch ich werde nie hinnehmen, dass es so bleiben muss. Das ist Teil meiner Motivation.

Der Camino Integrale ist kein klassischer Jakobsweg, wie der Name vielleicht darauf hindeutet. Denn es ist ein Weg, den ich für mich einfach so genannt habe.

Ein Weg des Erinnerns, des Reduzierens, des Wiederfindens.

Ein Weg, der verbinden soll, was lange getrennt war: Körper und Geist – mit dem Leben selbst.

Seit neun Jahren versuche ich Grenzen zu verschieben und ins Leben zu kommen. Ob und wie weit dieser Weg wirklich wird, weiß ich noch immer nicht.

Der Weg nach Finesterre wird in jedem Fall ein weiterer wichtiger Schritt sein, denn im Gehen bin ich bei mir und lebe am besten mit den Handicaps.

Der Camino Integrale – diesen Pilgerweg gibt es nicht dem Namen nach, er existiert nur in meinem Kopf. Integral bedeutet „ein Ganzes ausmachend“, „vollständig“, „unversehrt“ oder auch „nicht geteilt“. Genau deshalb habe ich dieser Reise diese Überschrift gegeben. Es ist für mich weit mehr als nur ein Pilgerweg. Denn er beschreibt meinen Versuch, seit nunmehr neun Jahren die Bruchstücke meines Lebens wieder zu einem Ganzen zu fügen.

Vor einigen Jahren hatte ich einen Hirnabszess, der vieles verändert hat, körperlich wie geistig. Seitdem ist nichts mehr selbstverständlich. Auch das Gehen nicht. Koordination, Körperwahrnehmung, Gleichgewicht, alles musste ich mir mühsam zurückholen und muss weiterhin täglich daran arbeiten, es zu erhalten.

Jeder Weg seither ist eine Übung, jede Wanderung ein Stück mehr Selbstermächtigung. Die Rückeroberung von etwas, das einst selbstverständlich war. Wer macht sich schon Gedanken, über das eigene Gehen oder wie von einem Sessel aufstehen.

„Integrale“ steht dabei für das Ganze – für einen Weg, der

Es ist mein Weg durch Städte und Natur, durch Berge und Erinnerungen, durch Gegenwart und Vergangenheit.

Im Camino Integrale verbinden sich:

– meine therapeutischen Schritte, mit meinem inneren Ruf, weiterzugehen.

– das medizinisch Notwendige, mit dem spirituell Heilsamen.

– das Leben danach, mit dem Menschen, der ich immer war – und der ich wieder werden möchte.

Der Entschluss begann vor langer Zeit in mir zu reifen:

Im Juli breche ich zu Fuß auf – von zu Hause bis nach Santiago de Compostela, genauer gesagt: bis Finesterre. Kein Flug, kein Zug, kein Bus. Ich möchte den ganzen Weg gehen. Vom ersten Schritt an, bis zum Ende.

Die Idee dazu begleitet mich seit meinem ersten Camino 2018. Damals begegnete ich einem Ehepaar aus Holland, das direkt vor der eigenen Haustür gestartet ist. Diese Begegnung hat sich tief in mir eingeprägt und hat mich nie mehr losgelassen.

Seitdem ist da dieser Gedanke:

Eines Tages werde ich das auch tun.

Nicht irgendwo einsteigen – sondern zu Hause die Tür hinter mir schließen und losgehen. Dann kam die Pandemie. Der Walkabout 2021 war mein erster Versuch und eine einzigartige Erfahrung, hinter mir die Tür zuzuschließen, zu gehen und zwei Monaten später, sie wieder aufzuschließen.

Und jetzt ist dieser neue Moment gekommen.

Die Zeit ist reif, der Gedanke ist gereift – und der Weg ruft.

Ich werde gehen. Von zu Hause aus. Schritt für Schritt, hinein in das, was vor mir liegt:

mein ganz persönlicher Camino Integrale.

Ich werde wieder leicht gehen. Über die Jahre habe ich meine Ausrüstung immer weiter reduziert, angepasst, verfeinert. Jedes Teil, das ich mitnehme, ist erprobt und sorgfältig ausgewählt.

Nicht nur im Rucksack, sondern auch im Kopf. Ich habe gelernt: Vorbereitung ist mehr als eine Packliste.

Anfangs schleppte ich manches mit, das ich nicht brauchte. Dinge, die mir vermeintlich Sicherheit geben sollten. Doch Sicherheit entsteht nicht durch Gewicht, sie wächst mit der Erfahrung und dem Vertrauen, sich den Bedingungen anpassen zu können.

Allein um im Zelt wirklich schlafen zu können, brauchte ich Jahre. Jahre, in denen ich nicht nur mich, sondern auch meine Ausrüstung Schritt für Schritt weiterentwickeln musste.

Zum Grammzähler wurde ich nicht aus Prinzip, sondern aus Notwendigkeit. In vielem verwende ich die gleichen Dinge wie früher, aber eben leichter.

Mein gesamter Rucksack wurde mit diesen Optimierungen in vielen Bereichen um bis zu einen Kilogramm leichter. Das klingt nicht nach viel, ist für mich mit der Muskelschwäche aber enorm.

Heute weiß ich: Weniger ist oft mehr.

Ultralight ist für mich keine Mode, es ist Voraussetzung. Da ich nicht laufen kann, brauche ich trotzdem mehr zum Anziehen oder Wetterschutz. Trotz mehr Ausrüstung, bringe ich es auf knapp 5 Kilogramm Basisgewicht.

👉 Zur Packliste: Camino Integrale 2025

Es wird nicht der direkte Weg nach Santiago werden.

Denn mich zieht es in die Berge. Genauer gesagt, in die Pyrenäen. Dort baue ich zwei Etappen des HexaTrek ein, die Abschnitte fünf und sechs, die ich ja noch nicht gegangen bin. Ein Umweg, ja. Aber vor allem ein Herzstück meiner Tour.

2.000 Kilometer HexaTrek liegen bereits hinter mir.

Was noch offen ist, sind die letzten 1.000 km – durch die Pyrenäen.

Diesmal will ich sie gehen und sie mit dem Weg nach Santiago verbinden. Der Jakobsweg beginnt für mich zu Hause, nicht erst in Frankreich. Er führt über Le Puy-en-Velay, dorthin, wo der Hexatrek ganz nah ist, weiter bis nach Carcassonne.

Wie bei all meinen Wegen gilt auch diesmal:

Die genaue Strecke entscheide ich unterwegs.

Ich laufe nicht nach Plan, sondern nach Gefühl.

Und wenn ich spüre, dass es genug ist,

dann höre ich auf – ganz gleich, wo ich gerade bin.

Denn es geht nicht ums Ankommen.

Es geht für mich darum, unterwegs zu sein.

An oberster Stelle steht für mich immer noch, eine gute Zeit in Freude zu verbringen. Jeder Tag seit dem Hirnabszess ist ein gewonnener Tag und so soll es bleiben. Kampf und Krampf wäre das falsche Signal an meinen Körper.

Weil es mir nicht nur ums Ziel geht – sondern um den Weg dorthin.

Ich suche keine kürzeste Verbindung mehr. Ich suche Erfahrung.

Und die finde ich vor allem dort, wo es still wird.

In den Bergen. In den Weiten. In der Natur.

Dort, wo jeder Schritt fordert und zugleich etwas zurückgibt.

Letztes Jahr, in den Alpen, habe ich ein Ziel erreicht, das sich 2016 im Krankenhaus geformt hat.

Ich hatte durch den Hirnabszess meine Propriozeption beschädigt, aber in meinem Kopf liefen Bilder vom Eiger Ultra Trail.

Wie ich vom höchsten Punkt, dem Faulhorn, über die steilen Felshänge hinuntersprang.

Für mich war das: Propriozeption in Bestform.

Und ich dachte: Wenn ich das je wieder schaffe, dann funktioniert auch alles andere.

Der Gedanke war gut, aber es sollte nicht ganz so kommen.

Letztes Jahr, am HexaTrek – in den Nordalpen, mit Blick auf den Mont Blanc – kam ich diesem inneren Bild erstaunlich nahe. Die Tage rund um die Cheval Blanc wurden zu einem Meilenstein meiner Rehabilitation. Körperlich. Mental.

Trotzdem musste ich erkennen:

Ich habe nur einen Teil davon erreicht. Und den mit Abstrichen.

Es war wichtig. Aber ich habe zu verstehen, es ist noch nicht das Ende. Das Gefühl in den Beinen ist nicht zurückgekommen. Jeder Schritt fordert das Gehirn - ob ich am Berg gehe oder durch de Stadt.

Denn Heilung ist kein Gipfel.

Es bleibt ein Weg und sogar ein längerer, als gedacht.

Ich habe dort ein körperliches Ziel erreicht – eines, das ich mir im Krankenhaus gesetzt hatte. Aber heil bin ich deshalb noch lange nicht.

Körperliche Fortschritte sind sichtbar, spürbar – und doch ist da mehr, das bleibt zum Heil werden.

Denn Heil(ung) ist kein Punkt auf der Landkarte.

Es ist ein Weg, der tiefer führt. Einer, den ich auch innen gehen muss. Das spüre ich umso mehr, je länger es dauert.

Das zehnte Jahr nach dem Hirnabszess hat begonnen. Seit vorigem Jahr kann ich immer öfter über mehr Dinge nachdenken, was ich bisher nicht konnte. Aber ich muss aufpassen, möchte kein Trauma wecken. Besonders die Zeit bis zwei, drei Jahre nach dem Hirnabszess belastet mich noch. Daher habe ich auch das Buchschreiben hintangestellt, denn das Schreiben kann Traumen auslösen.

Mein Weg ist mehr ein geistiger geworden, ein Weg der Verarbeitung, des Verstehens, des Wachsens.

Ich bin weiter als früher. Aber noch nicht am Ende. Vielleicht auch nie.

Mein Weg ist ein leises, fortwährendes Lernen. Schritt für Schritt. Es verändert sich beinahe täglich und wöchentlich. Ich kann seit heuer gedanklich vieles besser verarbeiten, muss aber aufpassen, nicht im Denken stecken zu bleiben.

Bis zum Aufbrechen, steht noch ein medizinischer Abschnitt an: die nächste Etappe meiner Zahnsanierung. Und es ist wirklich eine Etappe.

Durch den Hirnabszess mussten mir mehrere Zähne gezogen werden. Ein Teil konnte bereits ersetzt, saniert und repariert werden, doch einiges blieb offen. Nun, im Mai und Juni, folgten wieder mehrere Sitzungen.

Auch das ist kein Abschluss, sondern ein weiterer Schritt – einer von vielen auf meinem Weg zurück zu mehr Ganzheit.

Das gehört auch zu meinem Camino Integrale:

nicht nur draußen unterwegs zu sein, sondern auch im eigenen Körper wieder Heimat zu finden.

Ein Punkt, der mich gerade stark beschäftigt:

Mein Gehirn reagiert verzögert – in der Koordination, in der Reizverarbeitung, im Gleichgewicht.

Es ist keine Überraschung. Und doch immer wieder eine Erinnerung:

Mein Nervensystem bleibt empfindlich und reagiert schnell. Nicht immer zum Positiven.

Ich weiß, was das unterwegs bedeuten kann.

Zu viele Reize. Kognitive Erschöpfung. Wackelige Tage,

an denen die Tiefensensibilität nachlässt.

Ich bin nicht stabil im klassischen Sinn – nicht jeden Tag gleich belastbar.

Nicht planbar. Nicht zuverlässig im Funktionieren.

Gerade deshalb arbeite ich weiter an mir.

An mehr Stabilität – außen wie innen.

Nicht, um wieder zu „funktionieren“,

sondern um freier gehen zu können. Schritt für Schritt.

Denn "draußen" am Trail, fühle ich mich meist wohl und kann auf meine Grenzen achten. Aber ein wichtiger Teil meines Lebens findet auch daheim statt. Und dort stoße oft ich an Grenzen.

Dann beende ich den Tag früher oder wenn es genug ist. Zuhause gehe ich zu oft über meine Grenzen. Mit dem Zug heimfahren, Einkaufen gehen, unter zu vielen Menschen. Kleinigkeiten für die meisten, für mich schwierig zu händeln.

Sicherheit ist für mich kein äußerer Zustand mehr, es ist etwas Inneres geworden. Ich kann nicht alles kontrollieren. Aber ich kann lernen, mir selbst zu vertrauen – in der Bewegung, in der Pause, in der Entscheidung, wann es weitergeht und wann es genug ist.

Ich habe in den letzten Jahren oft erlebt, dass mein Körper mehr kann, als ich mir zutraue und ich ihn nicht überfordere. Und ich habe erfahren, dass Vertrauen nicht auf einmal da ist. Es wächst. In kleinen Schritten. Umso mehr ich ins Leben komme, desto mehr Vertrauen wächst.

Eine meiner Aufgaben ist es, mich intensiv mit meinem Nervensystem zu beschäftigen – denn darin sind noch viele Traumata gespeichert.

Sie zeigen sich auf unterschiedliche Weise: in der Bewegung, besonders in der Halbseitenlähmung, aber auch darin, wie ich auf bestimmte Situationen reagiere.

Genau darum geht es für mich auf diesem Weg:

Nicht alles im Griff zu haben, sondern immer wieder in Verbindung zu treten – mit mir selbst, mit der Natur, mit dem Moment.

Vielleicht ist das die tiefste Form von Sicherheit, die ich kennenlernen kann:

Nicht, dass nichts passiert, sondern dass ich in allem, was passiert, bei mir bleiben kann. Auf dem Camino kann ich dass üben, ohne gleich überfordert zu sein.

Vielleicht werde ich am Camino Integrale an meine Grenzen stoßen. Vielleicht öfter, als ich es mir wünsche.

Aber genau deshalb gehe ich. Nicht, weil alles sicher ist – sondern weil ich wachsen möchte, im Vertrauen.

Vertrauen in meinen Körper und in andere.

Vertrauen in den Weg.

Vertrauen, dass ich mit allem, was kommt, Schritt für Schritt umgehen kann.

Über drei Monate – im Juli, August, September, vielleicht noch im Oktober – liegen vor mir.

Eine Zeit des Gehens, des Draußen Seins, der Begegnungen und des Alleinseins.

Ich gehe nicht, um anzukommen.

Ich gehe, um unterwegs zu sein.

Das Gehen gibt mir Sinn – und ich finde mich selbst darin wieder.

Es hilft mir, mit der Situation klarzukommen. Es lässt mich weitermachen, Schritt für Schritt.

Ohne das Gehen wäre ich nie so weit gekommen.

Jeder Camino, jeder Weitwanderweg hatte seinen Sinn bisher und seinen ganz eigenen Platz in meinem Leben.

Manchmal traue ich mir kaum auszumalen, wie mein Leben verlaufen wäre, wenn ich diesen Weg nicht gegangen wäre und in Zukunft weitergehe.

Das größte Abenteuer ist das Kennenlernen von sich selbst!

Der Weg beginnt vor meiner Haustür.

Alles Weitere wird sich ergeben.

Schritt für Schritt - der Camino Integrale!

Persönlicher Hinweis:

Ich lebe seit einem Hirnabszess mit bleibenden neurologischen Einschränkungen.

Diese betreffen unter anderem meine körperlichen Möglichkeiten, meine Belastbarkeit,

mein Denken und mein Tempo.

Alles, was ich hier schreibe, entsteht aus dieser Lebensrealität heraus

und ist nur vor diesem Hintergrund vollständig zu verstehen.

Es ist jetzt das zehnte Jahr seit dem Hirnabszess und dass mein Leben angehalten wurde – und dann ganz woanders wieder angefangen hat. Ich kann wieder gehen. Aber anders. Langsamer. Bewusster. Und nie ohne Nachdenken.

Denn was früher automatisch ging, ist heute Arbeit. Gehen ist keine Nebensache mehr. Es ist eine Aufgabe, eine Konzentrationsleistung, ein Kraftakt für mein Gehirn. Jeder Schritt braucht Aufmerksamkeit. Nichts passiert mehr einfach so. Und das zehrt. Aber es trägt mich auch.

Ich merke, wie mein Kopf müde wird. Nicht körperlich, sondern mental. Es ist eine Erschöpfung, welche nicht durch Schlaf weggeht. Menschenmengen, Geräusche, schnelle Bewegungen, zu viele Reize: In der Stadt wird mir alles schnell zu viel. Ich merke, wie mein Gehirn langsamer reagiert, wie es überfordert ist. Und ich ziehe mich zurück.

Immer öfter merke ich: Ich brauche Orte, an denen ich nicht denken muss. Wo ich nicht auf jede Kleinigkeit achten muss. Wo der Weg einfach klar ist. Das finde ich nur in der Natur. Geradeaus, dann rechts, dann durch den Wald. Kein ständiges Anpassen, kein Ausweichen. Nur ich und der Pfad.

Ich fühle mich einerseits wieder mehr in mir selbst – aber ich bin noch nicht ganz bei mir. Oft stehe ich noch wie neben mir. Nicht ganz da. Nicht ganz verbunden. Es fühlt sich manchmal an wie eine feine Trennung von mir selbst, eine Art inneres Weggleiten, das ich inzwischen als etwas wie Dissoziation verstehe.

Vielleicht ist es ein Schutz. Vielleicht ein Zeichen, dass mein System noch nicht alles ganz verarbeitet hat. Oder einfach: meinen Weg, in meinem Tempo zurückzufinden.

Deshalb wandere ich. Lange Strecken. Mehrtägige Touren. Weitwanderwege, auf denen ich tagelang unterwegs bin – manchmal schweigend, oft allein, aber nie einsam. Denn dort draußen finde ich genau das, was mir im Alltag fehlt: Ruhe im Kopf.

Und es sind genau diese Wege, die mich – Schritt für Schritt – wieder näher zu mir selbst bringen.

Gehen war in diesen letzten zehn Jahren für mich nie bloß Fortbewegung. Es war – und ist – ein innerer Prozess. Beim Gehen ordnet sich etwas. Mein Atem kommt in den Takt der Schritte, die Gedanken werden ruhiger und die Sinne werden wacher. Ich finde beim Gehen nicht nur Wege durch Landschaften, sondern Wege in mich selbst zurück.

Gehen als Lebensform. Auf den Pfaden draußen in der Natur finde ich etwas, das mir drinnen und in der Stadt fehlt: Verbindung. Zu mir, zum Moment, zum Leben.

Mit der Zeit begann ich zu trainieren, neben dem Üben. Nicht für einen Wettbewerb, wie früher, sondern um zu Leben. Mein Körper war geschwächt, aber er wurde mein Kompass.

Er zeigte mir, wie viel möglich ist, wenn ich achtsam bleibe. Ich lernte, auf Zeichen zu hören, Pausen zuzulassen. Das Gehen wurde mein Training für den Geist, meine Meditation in Bewegung.

Nach meinem Hirnabszess blieb eine Hirnschädigung zurück – man sieht sie nicht, aber ich spüre sie jeden Tag. Außen wirke ich oft gesund, innen aber ist vieles anders geworden: Reizverarbeitung, Gleichgewicht, Konzentration – alles braucht mehr Kraft, mehr Aufmerksamkeit.

Es ist schwer zu erklären, weil nichts zu sehen ist. Und doch ist genau das die größte Herausforderung: Mit einer Einschränkung zu leben, die unsichtbar bleibt, aber alles mitbestimmt. Von außen sieht man mir nichts an. Kein Verband, die Narbe unter den Haaren, kein sichtbarer Schaden.

Aber es ist, als hätte jemand meine innere Landkarte durcheinandergebracht. Die Wege sind noch da, aber ich muss sie neu finden. Geräusche, Bewegungen, Gespräche – all das fordert mich mehr als früher. Ich spüre meinen Körper oft nicht so, wie er eigentlich da ist.

Wie erklärt man das? Es ist wie Wandern im Nebel: Ich gehe Schritt für Schritt, während andere freie Sicht haben. Ich wirke „normal“, aber mein Gleichgewicht halte ich jeden Tag aufs Neue – körperlich wie innerlich.

Dieses Unsichtbare ist das Schwierigste: Es lässt sich nicht zeigen, kaum in Worte fassen. Aber es bestimmt mein Leben. Nicht immer sichtbar, aber immer da. Deswegen auch die Schwierigkeiten mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren.

Ich ging die Jakobswege in Spanien, den Walkabout, den JOGLE in England oder den Hexatrek - nicht, weil ich sportlich etwas erreichen wollte, sondern, weil ich etwas in mir wiederfinden versuchte. Die Weite dieser Wege spiegelte die Weite, die ich mir innerlich zurückeroberte. Jeder Schritt ist ein Stück Selbstermächtigung, jede Etappe ein Teil meines neuen Lebens, welches ich erst kennenlernen muss.

Auf dem Jakobsweg habe ich zum ersten Mal gespürt, wie heilend rhythmisches Gehen sein kann. Der Weg trägt dich irgendwann. Die Gedanken werden leiser. Es ist nicht nur ein Pilgerweg – es ist ein innerer Prozess.

Dort draußen war ich nicht krank. Ich war einfach unterwegs.

Der JOGLE war nicht nur ein Fußmarsch über die Länge Großbritanniens. Er war ein Aufbruch. Eine bewusste Entscheidung: Ich gehe und ich lasse mich tragen vom Rhythmus meiner Schritte.

Tag für Tag, durch Regen, Wind, Sonne, Müdigkeit und Euphorie, bin ich gegangen. Von John o’ Groats im wilden Norden, über die schottischen Highlands, durch die grünen Hügel Englands, bis hinunter nach Land’s End, wo der Kontinent endet und für mich etwas Neues begann.

Was mich dieser Weg gelehrt hat, ist nicht in Zahlen zu messen. Es war kein sportlicher Rekord. Es war eine innere Rückkehr – in meinen Körper, in mein Vertrauen, in mein Leben.

Der JOGLE war nicht nur eine Strecke.

Er war mein Weg, mich neu zu ordnen.

Ein Stück Freiheit.

Ein Stück Heilung.

Ein stilles, langes Ja zum Leben.

Ich war oft allein auf diesem Weg – und doch nie einsam. Die Landschaft sprach mit mir. Die Weite, die Stille, die unerwarteten Begegnungen – sie alle haben mir etwas zurückgegeben, was ich wieder entdeckte. Ich kam nicht nur an ein Ziel, ich kam bei mir an.

Der Hexatrek in Frankreich war wilder und rauer. Ich habe dort gelernt, wie viel Kraft in der Stille liegt. In den Bergen, in den Wäldern, im Alleinsein mit der Natur. Ich war oft erschöpft, aber nie überfordert. Es war die gute Art von Müdigkeit – die Raum gibt. Raum zum Atmen. Zum Spüren. Zum Sein.

Deswegen zieht es mich bald wieder zum Hexatrek – diesmal auf Abschnitt 5 und Abschnitt 6, der mir noch fehlt, quer durch die Pyrenäen. Dort wartet wieder dieser ganz besondere Raum zwischen Himmel und Erde, sowie Stille. Aber bevor ich mich erneut auf den Weg mache, steht erstmal etwas anderes an: ein weiterer Teil meiner Zahnsanierung.

Heute weiß ich: Mein Weg ist kein Ziel, sondern ein Prozess. Das Gehen bleibt mein Anker, mein Lehrer, mein Spiegel. Ich spüre, dass Bewegung heilsam sein kann. Nicht nur für den Körper – sondern für alles, was ich bin.

Mein Lebenswille trug mich durch die ersten Jahre. Und doch regt sich jetzt etwas Neues, Unbekanntes. Ein leiser Ton, für den mir noch die Worte fehlen. Ich kann leben, auch mit den Behinderungen. Ich habe gelernt, sie nicht mehr nur zu ertragen, sondern Stück für Stück in mein Leben zu integrieren.

Langsamkeit ist die Art, wie ich weitermache. Wie ich weiterlebe. Und wie ich mir meine Freiheit zurückhole.

In der Natur kann ich mich auf das Wesentliche konzentrieren: Atmen. Spüren. Weitergehen. Mein Körper gibt das Tempo vor. Und manchmal – an guten Tagen – fühlt es sich in Momenten fast wie früher an.

Ich muss weitergehen – nicht aus Zwang, sondern aus einer tiefen inneren Notwendigkeit. Weil das Gehen für mich mehr ist als Bewegung. Es ist mein Lebensfaden, meine Verbindung zur Welt, mein Anker im Jetzt.

Wenn ich gehe, bin ich nicht in der Vergangenheit, nicht in der Sorge um morgen – ich bin einfach da. Mit jedem Schritt sage ich: Ja, ich bin noch hier.

Wenn ich stehen bleibe – zu lange –, beginnt etwas in mir zu kippen: die Gedanken kreisen, der Körper zieht sich zusammen, ich funktioniere dann nicht mehr. Besonders in der Stadt muss ich aufpassen.

Ich gehe, weil ich weiß, was es bedeutet, nicht gehen zu können. Ich bin dort gestanden, wo nichts mehr ging – nicht nur im Außen, sondern auch in mir. Und das Gehen und Bewegen war mein erster Weg hinaus.

Ich bin nicht dort, wo ich einmal war. Vielleicht komme ich auch nie wieder dorthin. Aber ich gehe. Und das ist alles, was zählt.

Und draußen, auf meinen Wegen, spüre ich: Ich bin unterwegs. Im Leben. Und in mir selbst.

Ich weiß, dass der Tag kommen kann, an dem meine Füße mich nicht mehr tragen. Vielleicht einfach, weil das Leben wieder eine andere Richtung nimmt.

Und ja, der Gedanke macht mir Angst. Weil das Gehen so sehr Teil meines Heilens, meines Daseins, meines Lebens geworden ist.

Aber tief in mir weiß ich auch: Die Bewegung hört nicht auf.

Denn ich habe gelernt, dass das Wesentliche nicht in den Schritten liegt, sondern in dem, was sie in mir ausgelöst haben.

Das Gehen hat meinen Geist geöffnet, hat mir gezeigt, wie man sich aus Enge befreit – Schritt für Schritt, Gedanke für Gedanke.

Und wenn mein Körper nicht mehr weitergehen kann, dann geht etwas anderes weiter:

– Meine inneren Bilder gehen weiter: Erinnerungen an Weite, Licht, Wind im Gesicht.

– Meine Gedanken dürfen wandern, frei und ungebunden.

– Mein Geist kann sich immer noch ausrichten – auf Dankbarkeit, auf Hoffnung, auf Stille.

– Meine Wahrnehmung bleibt in Bewegung: Ich kann spüren, atmen, zuhören, spüren, was lebt.

Ich glaube: Die innerste Bewegung, die zählt, ist die Bewegung auf das Leben zu. Und die ist nicht an Beine gebunden. Sie ist an Bewusstsein, an Herz, an Willen gebunden.

Vielleicht wird das Nicht-Gehen einmal ein neues Kapitel – eines, das nicht weniger wertvoll ist. Vielleicht wird es ein Weg nach innen, noch stiller, noch weiter. Und vielleicht werde ich dann verstehen:

Dass alles Gehen mich darauf vorbereitet hat, auf diesen stillen, großen Schritt in ein Leben, das auch weitergeht, ohne Bewegung im Außen.

„Weitergehen heißt nicht, immer stark zu sein – es heißt, dem Leben zu vertrauen, auch wenn der Weg noch im Nebel liegt.“

Das Leben zu mögen, einfach weil es da ist – das fällt oft erst auf, wenn es schwer wird. Erst durch das Unglücklichsein verstehen wir, was Glück bedeutet. Diese Gegensätze machen das Leben echt.

„Wenn wir der Natur der Dinge folgen, dann leuchtet selbst die Traurigkeit.“

Ein Satz, der zum Innehalten einlädt. Vielleicht, weil er zeigt: Auch das Traurige gehört zum Leben – und kann auf seine Weise hell sein.

Den Herzweg gehen heißt: sich Zeit lassen. Hinhören. Aushalten, was da ist. Und trotzdem weitergehen – Schritt für Schritt. Nicht, weil es leicht ist, sondern weil es wahr ist.

Zunächst geht es aber ab Juli auf meinen nächsten Weg, mehr dazu im nächsten Beitrag.

"Denn solange ich gehen kann, gehe ich."

Persönlicher Hinweis:

Ich lebe seit einem Hirnabszess mit bleibenden neurologischen Einschränkungen.

Diese betreffen unter anderem meine körperlichen Möglichkeiten, meine Belastbarkeit,

mein Denken und mein Tempo.

Alles, was ich hier schreibe, entsteht aus dieser Lebensrealität heraus

und ist nur vor diesem Hintergrund vollständig zu verstehen.

Meine Entscheidung für Ultra-Light entstand nicht aus einer Modeerscheinung heraus, sondern aus einer Notwendigkeit. Nach dem Hirnabszess blieb eine Muskelschwäche zurück – eine jener unsichtbaren Lasten, die das Gehen zu einer täglichen Herausforderung machen. Doch gerade deshalb habe ich begonnen, meine Ausrüstung zu hinterfragen. Stück für Stück stelle ich jedes Gramm immer wieder auf den Prüfstand.

Von Tour zu Tour habe ich weiter reduziert, angepasst, verfeinert – immer auf der Suche nach diesen kleinen, aber entscheidenden Verbesserungen, die mir das Gehen erleichtern. Viele Wege hätte ich ohne diese konsequente Auseinandersetzung mit dem Thema Ultra-Light nicht gehen können. Es wurde zu einem stillen Verbündeten. Einer, der mir geholfen hat Strecken zu meistern, die vorher für mich undenkbar waren.

Der Camino Frances ist der bekannteste unter den Pilgerwegen und ich habe ihn am häufigsten besucht. Er zieht jedes Jahr Tausende Pilger aus aller Welt an – mit unterschiedlichen Zielen: spirituelle Erleuchtung, sportliche Herausforderung oder, wie in meinem Fall, nach einer langen Krankheit. Sich mit Ultra-Light auseinanderzusetzen kann somit für jeden etwas sein, denn mit weniger Gewicht kannst du den Weg mehr genießen und legst vielleicht auch schneller mehr Ballast im Kopf ab.

Mein diesmaliger Fokus für den Jakobsweg im Mai ist klar: So leicht wie möglich unterwegs sein und durch diese Reduktion neue Erfahrungen machen können. 2,5 kg Basisgewicht – das ist alles, was ich mitnehme. Kein überflüssiger Ballast, kaum „Falls-ich-es-brauche“-Dinge, sondern ein durchdachtes System, das auf Minimalismus und Funktionalität setzt. Dazu kommt nur noch Wasser und Verpflegung. Mein Gesamtgewicht wird sich auf rund 4 Kilogramm beschränken.

Seit Mitte Dezember, nach meinem Winter-Camino Frances, habe ich mich mit ganzer Kraft meinen Handicaps gewidmet. Therapeutischaes Tanzen, Dehnungs- und Kräftigungsübungen, gezieltes Wahrnehmungstraining und eine bewusste Ernährung bildeten das Fundament. Besonders die Knieschmerzen, aufgrund falscher Schuhwahl am Hexatrek, begleiteten mich lange und standen seither im Fokus.

Mein Ziel ist klar: Am Camino möchte ich wieder in meine Mitte finden, Schritt für Schritt, ohne äußere Störungen. Einfach nur gehen. Gerade gehen. Und dabei mein neues Ziel verspüren, welches Leben und Therapie vereint.

Der Vorteil von Ultra-Light liegt in mehreren Aspekten:

Bei Ultra-Light geht es um Reduktion auf das Wesentliche, um Effizienz und darum, mit weniger mehr zu erreichen. Für mich wird es spannend, zu erleben, was das mit mir macht. So leicht war ich noch nie am Camino in Spanien unterwegs. Im Sommer würde ich auf noch weniger kommen, mit etwa 2 kg Basisgewicht. Am Foto oben, am Hexatrek in Frankreich, hatte ich knapp 5 kg Basisgewicht, allerdings mit Zelt.

In den Jahren seit meinem Hirnabszess optimierte ich alle Arbeitsschritte und praktiziere Reduktion, in fast allen Bereichen meines täglichen Lebens. Mein Gehirn ist damit weniger belastet, was ein riesiger Vorteil ist. Es hat dadurch weniger Arbeit und damit bleibt mehr Energie für die Bewegung.

Nach und nach setze ich Ultra-Light immer mehr beim Pilgern um. Auf meinen Wegen war ich schon immer leicht unterwegs, aber der Ultra-Leicht Gedanke machte erst vieles möglich.

Hier ist mein Setup für den Camino in Spanien:

Ja, es ginge noch leichter, aber im Mai möchte ich doch noch gewappnet sein für Kälte, Wetterumschwünge und Regen. Im Sommer wäre ich wahrscheinlich mit 2 kg unterwegs.

Als ehemaliger Trailrunner, Bergsteiger und Radfahrer habe ich schon viel Erfahrung mit der Optimierung von Ausrüstung. Doch nach meiner schweren Krankheit habe ich meinen Fokus noch stärker auf Effizienz und Energieeinsparung gelegt. Jedes überflüssige Gramm kann unterwegs zu unnötiger Belastung werden. Die Muskelschwäche fordert einen leichten Rucksack geradezu heraus.

Viele Pilger tragen klassische Rucksäcke – mit einem Basisgewicht von 8 bis 12 Kilogramm, wo noch Wasser und Proviant dazu kommt. Ich gehe diesen Weg nicht. Mein Ansatz ist ein anderer: so leicht wie möglich, so reduziert, dass ich den Rucksack kaum mehr spüre. Einerseits weniger Sachen mitnehmen und andererseits die anderen gegen noch leichtere austauschen.

Es ist nicht nur eine körperliche Entscheidung, sondern auch eine symbolische. Auf dem ersten Pilgerweg trägt fast jeder einen zu schweren Rucksack – nicht nur auf dem Rücken, sondern auch im Herzen. Er steht für all das, was einen innerlich beschwert: Sorgen, Ängste, alte Geschichten.

Und oft geschieht es ganz unbewusst, dass man im Laufe des Weges Dinge zurücklässt – Überflüssiges, Belastendes. Was bleibt, ist das Wesentliche. Und manchmal ist es genau das, was die Seele braucht: weniger Gewicht, innen wie außen und so wird der Rucksack leichter, weil man überflüssiges zurücklässt.

Ultra-Light bedeutet aber nicht „spartanisch“. OK, vielleicht ein bisschen, allerdings verzichte ich trotzdem nicht auf ein wenig Komfort, sondern wähle bewusst. Die Kunst liegt darin, sich auf das Nötigste zu beschränken, ohne wichtige Funktionen zu verlieren.

Für mein Ultra-Light Setup am Camino Frances habe ich zwei Modelle zur Auswahl – beide sind eigentlich Lauf-Westen, aber genau deshalb optimal: leicht, körpernah, ohne unnötigen Schnickschnack. Keine dicken Polster, keine überladenen Fächer – einfach pur. Und genau das brauche ich. Schlussendlich habe ich mich für das Modell von Scott entschieden.

Der Evo Trail von Decathlon ist schlicht, funktional und erfüllt genau das, was ich brauche – nicht mehr, nicht weniger. Klar, 15 Liter klingen knapp – sind sie auch. Aber ich habe wenig dabei, also reicht’s. Besonders wenn man sich auf das Wesentliche beschränkt und täglich wäscht, ist das machbar. Mit seinen vielen Außenfächern geht er eher in Richtung 20 Liter Rucksack.

Der Kinabalu TR 20 ist ein Leichtgewicht mit etwas mehr Spielraum. 20 Liter geben mir die Freiheit, nicht jeden Zentimeter packoptimiert nutzen zu müssen. Und trotzdem ist die Weste noch leichter als der Decathlon – 280 g für 20 Liter, das ist schon eine Ansage.

Die Passform ist exzellent, vor allem wenn man lange unterwegs ist und der Rucksack zur zweiten Haut wird. Mehr Platz bedeutet auch: etwas mehr Freiheit – im Notfall hat mehr zum Essen platz genug. Er hat den Vorteil von zwei rückwärtigen Stretchfächern, um zwei Trinkflaschen zu verstauen.

Warum aber ein so kleiner Rucksack? Ein großer verleitet dazu, mehr einzupacken. Ich habe bewusst einen kleinen gewählt, damit ich mich nicht mit überflüssigen Dingen belaste. Trotzdem habe ich alles dabei, bin auch gegen Kälte gewappnet und habe trotzdem noch einiges an Komfort dabei.

Mein schon oft bewährter Schlafsack von Sea to Summit, der Spark I (360 g), ist ausreichend warm für die Nächte in den Herbergen und kann im Mai auch im Freien benutzt werden.

Ich schlafe normal in Pilgerherbergen und nutze bewusst die vorhandene Infrastruktur – das spart nicht nur Gewicht, sondern auch Platz im Rucksack. Dennoch bin ich vorbereitet, falls es unterwegs anders kommt: Sollte eine Herberge überfüllt sein oder ich nicht weitergehen wollen, bin ich auch für eine Nacht im Freien gerüstet. Leicht, flexibel und unabhängig.

Getragen: Leichte Wanderhose von Patagonia, 160g - Funktionsshirt von Craft mit Merinowolle - Fleecejacke von Kaikkala 205g - Laufhose & Ijinji Socken - Trailrunning Schuhe Hoka Speedgoat 6 wide - Kappe von Buff

Im Rucksack: Zusätzliches Paar Socken - ein Ersatz T-Shirt (77g) - eine kurze Ersatz-Laufhose (90g) - Windjacke 79g -Regenjacke (170g) & dünne Daunenweste von Haglöfs (180 g) -Regenhose ONN (99g) - wasserdichte Handschuhe & Merino Haube - Poncho (136g) - Sandalen (58g)

Warum? Ein Set Kleidung trage ich – Ersatzset brauche ich keines. Wenn nötig, wird gewaschen. Als Kälteschutz fungiert eine Weste von Haglöfs, in Verbindung mit der Regenjacke. Besonderen Wert habe ich auf die Regenkleidung gelegt, weil mein Körper bei Kühle und Regen verschiedenartig reagieren kann.

Smartphone + Mini-Powerbank (5000 mAh) - USB-Ladekabel - Ladegerät - Mini-Stirnlampe - Mini-Erste-Hilfe-Set - Toilettenartikel (Seife, Sonnencreme)

Mein Komforteil ist ein Malset Wasserfarben mit Postkarten zum Bemalen.

Ich nehme nur das, was wirklich notwendig ist. Kein Buch, kein Tablet, kein überflüssiger Luxus.

Viele denken, Ultra-Light bedeutet, sich selbst zu quälen oder auf Komfort zu verzichten. Doch das Gegenteil ist der Fall. Es geht darum, bewusst zu reduzieren, um sich freier zu fühlen. Das gilt für mich besonders, wegen der Muskelschwäche.

Der Jakobsweg ist eine Reise zu sich selbst – warum also mit unnötigem Ballast starten? Ich möchte jeden Moment bewusst erleben, ohne mich über schwere Schultern oder müde Beine zu ärgern. OK, die Beine werde ich auch trotz Ultra-Light spüren.

Kann ich wirklich so minimalistisch reisen, ohne dass mir etwas fehlt? Wird das geringe Gewicht einen spürbaren Unterschied machen? Oder merke ich unterwegs, dass ich an der falschen Stelle gespart habe? Eine Packliste aufzustellen ist das eine – doch die wahre Herausforderung beginnt, wenn ich Tag für Tag mit genau dieser Ausrüstung lebe.

Werde ich meine Entscheidungen feiern oder mich ärgern, nicht doch ein paar hundert Gramm mehr eingepackt zu haben? Wie wird sich der Verzicht auf unnötige Dinge auf meine mentale und physische Belastung auswirken? Ich weiß nur eins: Ich werde es herausfinden – Schritt für Schritt, Kilometer für Kilometer.

Schon im Winter hatte ich bisher mit rund 4 kg sehr leicht gepackt. Jeder Tag auf dem Camino beinhaltet eine neue Lektion. Vielleicht stelle ich erleichtert fest, dass mir wirklich nichts fehlt. Oder ich ertappe mich dabei, an ein zusätzliches Kleidungsstück zu denken. Ich freue mich schon auf meinen Frühjahrs-Camino seit langem.

Im Februar 2023 traf ich Pierre – einen französischen Trailrunner, der mit seinem Minimalismus dort Maßstäbe für mich setzte. Er lief den Winter-Camino, ausgestattet nur mit einer 15-Liter-Salomon-Laufweste. Keine klassische Pilgerausrüstung, kein überflüssiges Gramm – nur das, was wirklich nötig war. Alles an ihm war auf Effizienz und Leichtigkeit ausgelegt.

Sein Ansatz beeindruckte mich: zwei Tage ging er jeweils rund 25 Kilometer, am dritten lief er etwa 50. Es ging ihm nicht ums Pilgern – es ging ums gezielte Training, um die Vorbereitung auf die Wettkampfsaison. Sein Weg war ein Statement: Weniger ist mehr.

Er erzählte von der Leichtigkeit, mit der er sich bewegte, aber auch von den Herausforderungen, die ein derart minimalistisches Setup mit sich brachte. Aufgrund der Folgen meiner Krankheit, brauche ich doch ein bisschen mehr Kleidung.

Die Idee faszinierte mich: Den Camino wie einen langen Trailrun erleben – mit minimalem Gewicht, maximaler Freiheit und der Bereitschaft, auf überflüssigen Komfort zu verzichten. Doch während Pierre ein erfahrener Ultra-Trail-Läufer war, bin ich gespannt, ob ich mit meinen 2,5 kg denselben Effekt spüre. Der Unterschied, ich werde nicht laufen, sondern mir Zeit nehmen.

Der Camino steht für Einfachheit – und genau diese Einfachheit will ich erleben. Kein schwerer Rucksack, der mich in die Knie zwingt. Keine Last, die meine Gedanken belastet. Nur der Weg, die Landschaft, die Begegnungen und der Rhythmus des Gehens. Es geht mir nicht um Schnelligkeit, sondern um das Erleben, so leicht wie möglich und mit weniger Sachen unterwegs zu sein.

Vielleicht werde ich am Ende sagen können: „Der Weg gibt dir, was du brauchst.“ oder ich kehre mit neuen Erkenntnissen über Minimalismus, Komfort und persönliche Grenzen zurück. So oder so – es wird eine Reise, die mich wieder verändert und meine Grenzen (hoffentlich) erweitert.

NEVER GIVE UP!

Hier nochmal mein Setup für den Camino in Spanien: 2,5 kg lighterpack Liste

Es gibt Wege, die führen nicht einfach von Ort zu Ort. Sie führen zu einem selbst zurück. Der Jakobsweg ist für mich genau so ein Weg geworden. Schon beim ersten Mal war es kein klassisches Pilgern, sondern ein innerer Neuanfang. Keine Uhr, keine Termine, kein Müssen. Nur ich, mein Rucksack – und der nächste Schritt.

Nach allem, was passiert ist – der Hirnabszess, die langen Monate der Reha, das ständige Zuviel an Eindrücken – hat sich mein inneres Empfinden verändert. Die Hochsensibilität, die immer schon da war, hat sich verstärkt. Zu Hause wurde mir einfach alles zu viel: die Geräusche, die Bilder, die Geschwindigkeit. Es überfordert, statt zu stützen.

Deshalb zieht es mich wieder hinaus. Der Jakobsweg ist für mich kein Weg weg von der Krankheit – sondern hin zu mir selbst. Ein Ort, an dem Reizflut weicht und Weite entsteht. Kurzerhand packe ich meinen Rucksack und ziehe los – dorthin, wo Stille heilt und jeder Schritt mich wieder näher zu mir bringt.

Natürlich hat mich die Krankheit geprägt. Natürlich war es heftig. Aber ich spüre immer stärker: Ich will nicht in dieser Geschichte stecken bleiben. Ich möchte nicht auf ewig „der mit dem Hirnabszess“ sein. Ich möchte wieder ich selbst sein. Der, der unterwegs ist. Der, der sucht – und manchmal auch findet.

Darum gehe ich wieder los. Nicht, um die Vergangenheit zu vergessen - sondern um das Jetzt zu leben. Mit allem, was dazugehört: der Hochsensibilität, den feinen Antennen für das Leben, den Zweifeln – aber auch dem Staunen und dem Vertrauen.

Ich habe in den letzten vier Monaten intensiv an mir gearbeitet – das hat Spuren hinterlassen, nicht nur positive. Durch meine verstärkte Hochsensibilität erlebe ich jeden Tag aufs Neue. Und so weiß ich oft erst im Moment selbst, wie es mir eigentlich geht. Ich nehme jeden Tag so wie er ist und mache das Beste daraus, ob gut oder schlecht.

Ich gehe nicht auf den Jakobsweg, um gesund zu werden. Ich gehe, um wieder Luft zu bekommen. Um Raum zu bekomen – außen und innen.

Hier draußen, im Gehen, verliert die Reizflut ihren Schrecken. Die Welt wird einfacher, die Wahrnehmung klarer. Kein Termindruck, kein Lärm, kein ständiges Reagieren. Nur das Gehen, der nächste Schritt, das Atmen. Schritt für Schritt – nicht schnell, aber stetig.

Es ist die einzige Art des Reisens und die einzige Art der Tätigkeit, die mir im Moment gut tut. Alles andere, wie Therapie, wäre jetzt zu viel. Im Gehen kann ich mich selbst wiederfinden – im eigenen Rhythmus, in der eigenen Zeit.

Bin ich über längere Zeit zu Hause, wird alles eng – mein Zustand verschlechtert sich. Schwindel, Muskel- und Gelenkschmerzen stellen sich ein, aber auch das brauche ich. Sobald ich dann – am besten für mehrere Wochen – in die Natur gehe, bessert sich mein Befinden mehr als spürbar. Meine Tiefensensibilität verbessert sich und damit auch meine Wahrnehmung im Außen.

Viele glauben, ich gehe, um zu heilen. Aber mein Weg ist diesmal ein anderer. Ich gehe nicht, um die Krankheit zu bekämpfen. Sondern ich gehe, weil ich leben will.

Ich will nicht in der Vergangenheit hängenbleiben, nicht immer wieder erzählen, wie schlimm alles war. Ich will erleben, wie schön es jetzt ist. Am glücklichsten bin ich beim Gehen in der Natur, fern von allem, was mein Gehirn belastet.

Darum packe ich meinen Rucksack. Darum gehe ich los. Nicht, weil ich muss – sondern weil ich will.

Ein Freund, der erst letzte Woche verstorben ist, hat mir wieder einmal gezeigt, dass ich auf nichts im Leben warten soll. Seine Besuche im Krankenhaus, damals, als kaum jemand kam, werde ich nie vergessen. Alle paar Wochen war er da, zusammen mit einem weiteren Freund – eine Geste, die mir mehr bedeutet hat, als ich je in Worte fassen könnte. Daran werde ich immer denken.

In den nächsten Tagen geht es also los zum Camino Frances. Diesmal von Leon nach Santiago de Compostela, etwa 320 Kilometer. Diesmal ein kürzerer Weg, allerdings bin ich wirklich Ultra-Light unterwegs, mit 2,5 kg. Über die Ausrüstung habe ich einen eigenen Blogartikel geschrieben, der morgen erscheinen wird.

Kurzberichte mit Fotos gibt es diesmal nur auf Instagram, Blogbeiträge werde ich auf Facebook ankündigen. Oder einfach den Blog abonnieren und informiert werden. Danke und bis bald...

Neun Jahre sind vergangen – 3.240 Tage, um genau zu sein. Eine Zeit voller Herausforderungen, voller Wandel. Seit meiner Diagnose Hirnabszess hat sich mein Leben grundlegend verändert. Ich musste mich neu finden, meine Identität immer wieder hinterfragen.

Der Walkabout durch Austria war ein erster Schritt auf diesem Weg, ein Erfolg, der mich näher zu mir selbst brachte. Ausgestattet mit Werkzeugen der Tanztherapie, gaben mir immer mehr Leichtigkeit im Leben. Doch auch heute noch frage ich mich oft: Wer bin ich eigentlich?

Mein Gehirn funktioniert nicht mehr wie früher. Der Hirnabszess und die anschließende, fünfmonatige Antibiotikatherapie im Krankenhaus haben mehr hinterlassen, als ich anfangs dachte. Bis heute setze ich nur einzelne Bruchstücke zusammen – doch ein vollständiges Bild ergibt sich daraus noch lange nicht.

"I had to trust more and to do less."

Identität ist nichts Starres, sie verändert sich mit Erfahrungen, Beziehungen, Werten und Überzeugungen. Ein Puzzle, das sich mit jedem neuen Erlebnis weiterentwickelt. Doch nach meiner Erkrankung fühlt es sich oft an, als würden einige Teile fehlen – oder als würden sie nicht mehr dorthin passen, wo sie einmal waren.

Mit der Zeit kam die Erkenntnis: Ich bin irgendwie nicht mehr dieselbe Person wie vor dem Hirnabszess. Körperliche Einschränkungen, emotionale Höhen und Tiefen, soziale und kognitive Veränderungen – all das fordert mich Jahr für Jahr aufs Neue heraus. Ich muss ein neues Selbstbild entwickeln, ein neues Ich zulassen.

Eine schwere Erkrankung stellt viele Aspekte der eigenen Identität infrage:

Körperliche Veränderungen: Mein Körper, einst ein verlässliches Werkzeug, wurde zur Quelle von Unsicherheit. Muskelschwäche und Schwindel ließen mein Vertrauen in mich bröckeln. Doch mit jedem Schritt auf meinen Pilger- und Weitwanderwegen kämpfe ich es mir zurück.

Dieses Jahr auf dem Hexatrek in den französischen Alpen – die Herausforderung technischer Passagen, das Überwinden von Hindernissen, das Wachsen mit jeder Hürde. Und doch, zurück zu Hause, muss ich mich zwingen in der Mitte einer Treppe hinunterzugehen, statt am Rand, entlang des Geländers. Diese Widersprüche führen mir vor Augen: Meine Behinderung ist und bleibt ein Teil meines Lebens.

Emotionale Achterbahn: Nach der Krankheit gab es nur Extreme – null oder hundert Prozent Emotionen. Das zu verstehen, dauerte lange. Es zu kontrollieren, beschäftigt mich bis heute. Viele Emotionen sind tief verwurzelt, Muster aus der Kindheit, die sich immer wieder zeigen. Sie zu erkennen und umzuwandeln, ist ein Prozess, der nur in kleinen Schritten gelingt.

Soziale Veränderungen: Beziehungen veränderten sich, Rollen mussten neu definiert werden. Nicht jeder konnte mit dem umgehen, was meine Krankheit mit sich brachte – ich selbst am wenigsten. Tiefgreifende Krisen stellen Beziehungen auf die Probe. Sie erfordern ein Umdenken, nicht nur von mir, sondern auch von meinem Umfeld.

Kognitive Beeinträchtigungen: Denken, Erinnern, die Verbindung zwischen Erlebnissen und Gedanken – oft fühlt sich das brüchig an. Die Welt um mich herum wirkt hektisch und überwältigend. Struktur fällt mir schwer, Konzentration ebenso. Seit acht Jahren lerne ich täglich, besser damit klarzukommen. Doch es bleibt ein Kampf.

In all den Jahren habe ich eines gelernt: Die Natur heilt. Das Gehen, die Stille, die Verbindung zur Umgebung – es ist, als würde ich Schritt für Schritt eine Brücke zwischen dem „alten“ und dem „neuen“ Ich bauen. Ob auf den Caminos in Spanien, auf Weitwanderwegen in Europa oder auf Wegen in meiner Heimat – die Natur hilft mir, mich selbst zu spüren, neue Puzzleteile zu finden und langsam ein Bild entstehen zu lassen.

Eine weitere Säule meiner Identitätsfindung ist das Schreiben. Gedanken ordnen, reflektieren, neue Perspektiven gewinnen. Noch bevor ich mich an ein Buch wagen kann, ist das therapeutische Schreiben mein Werkzeug, um Klarheit zu schaffen. Doch, mit meinen kognitiven Einschränkungen ist es ein langsamer Prozess – allein an diesem Blogartikel habe ich Wochen gearbeitet.

Trotz aller Fortschritte bleibt oft das Gefühl: Da fehlt noch etwas. Vielleicht wird die Suche nie abgeschlossen sein – und vielleicht ist genau das in Ordnung. Identität ist kein Ziel, sondern eine Reise. Mit jedem Schritt, jedem Wort, jeder neuen Erfahrung setze ich das Puzzle ein wenig weiter zusammen.

Nach all diesen Jahren kann ich eines sagen: Ich bin immer noch ich. Nicht mehr derselbe wie vor dem Hirnabszess, aber auch nicht jemand völlig Neues. Die Krankheit hat mich auf eine Reise geschickt, auf der ich mich selbst neu entdecken darf.

Und ich bin gespannt auf die nächsten Schritte, die nächsten Herausforderungen. Denn auch wenn nicht alle Puzzleteile an ihrem Platz sind – ich bin auf dem Weg. Und das zählt.

Auch die Auseinandersetzung mit spirituellen Fragen spielt eine Rolle auf diesem Weg – etwas, das ich besonders beim Gehen erfahre.

Professionelle Unterstützung: Ein Therapeut kann helfen, die Krankheit zu verarbeiten und neue Perspektiven zu entwickeln. Für mich ist das therapeutische Tanzen die wertvollste Unterstützung.

Tagebuch schreiben: Gedanken und Gefühle aufzuschreiben hilft mir, mich selbst besser zu verstehen.

Achtsamkeit: Achtsamkeitsübungen lassen mich im Hier und Jetzt ankommen und mich bewusster wahrnehmen.

Neue Aktivitäten: Durch das Ausprobieren neuer Dinge entdecke ich immer wieder neue Seiten an mir selbst.

Zielsetzung: Kleine, realistische Ziele geben mir das Gefühl von Kontrolle und Selbstwirksamkeit.

Spirituelle Aspekte: Die Auseinandersetzung mit spirituellen Fragen ist für mich ein wichtiger Bestandteil der Identitätsfindung. Besonders beim Gehen finde ich Antworten.

Kreativität: Kunst, Musik oder Schreiben helfen mir, meine Gefühle auszudrücken und neue Perspektiven zu gewinnen.

Natur: Sie ist eine unerschöpfliche Quelle der Inspiration und des Trostes. Jeder Mensch geht seinen eigenen Weg. Was für den einen funktioniert, muss nicht für den anderen passen. Das Wichtigste ist, diesen Weg zu finden – und sich dabei Unterstützung zu holen, wenn es nötig ist.

Nach neun Jahren, nach 3.240 Tagen, bleibt eines sicher: Ich bin immer noch ich. Nicht mehr derselbe wie vor dem Hirnabszess, aber auch nicht jemand völlig Neues. Die Krankheit hat mich auf einen Weg geschickt, der kein klares Ziel hat – doch vielleicht ist genau das der Punkt.

Identität ist kein fertiges Bild, sondern ein Puzzle, das sich ständig verändert. Manche Teile passen sofort, andere brauchen Zeit, um ihren Platz zu finden. Manche gehen verloren, neue kommen hinzu. Und mit jedem Schritt, jeder Begegnung, jeder Herausforderung entsteht ein vollständigeres Ich.

Ich weiß nicht, was die nächsten Jahre bringen, welche Puzzleteile sich noch fügen werden. Aber ich bin bereit, weiterzugehen – mit Neugier, mit Mut und mit der Gewissheit, dass der Weg selbst die Antwort sein könnte.

Denn auch wenn nicht alles vollständig ist, zählt vor allem eines: Ich bin auf dem Weg.

Persönlicher Hinweis:

Ich lebe seit einem Hirnabszess mit bleibenden neurologischen Einschränkungen.

Diese betreffen unter anderem meine körperlichen Möglichkeiten, meine Belastbarkeit,

mein Denken und mein Tempo.

Alles, was ich hier schreibe, entsteht aus dieser Lebensrealität heraus

und ist nur vor diesem Hintergrund vollständig zu verstehen.

Pilgern und Weitwandern – ich liebe es, mich auf lange Wege zu begeben, mich von der Natur umarmen zu lassen und den Rhythmus des Gehens zu spüren. Dort lerne ich seit meinem Hirnabszess die Kunst des Lebens, die ich im Alltag brauche.

Diese Reisen haben mir so viel gegeben: Klarheit, Freiheit und die Möglichkeit, tief in mich hineinzuhören. Doch je mehr ich pilgere, desto mehr wurde mir eines bewusst: Die größte Herausforderung meines Lebens liegt nicht auf den Wegen da draußen, sondern in meinem Alltag zu Hause. Für die "Kunst des Lebens" bildet das Pilgern und Weitwandern die Grundlage dafür.

Wenn ich mich auf einen Weitwanderweg begebe, habe ich ein Ziel vor Augen. Es gibt Etappen, eine Route, eine Struktur. Doch zurück im Alltag scheint vieles weniger klar. Kein ausgeschilderter Weg, keine festgelegten Kilometer, die ich gehen muss.

Der Alltag fühlt sich manchmal an wie ein Labyrinth ohne Karte. Hier finde ich die wahre Herausforderung: In den täglichen Anforderungen zu Hause ist es nur allzu leicht, die Verbindung zu mir selbst zu verlieren.

Das Pilgern hat mir Werkzeuge in die Hand gegeben, die mir helfen, auch den Alltag zu meistern. Auf den Wegen habe ich alles gelernt, was ich fürs Leben brauche. Es geht nicht darum, große Strecken zurückzulegen, sondern Schritt für Schritt voranzukommen, egal wie weit ich gehen möchte. Diese Haltung versuche ich in meinen Alltag mitzunehmen. Jeder Augenblick zählt, und jede kleine Aufgabe ist ein Schritt.

Doch der Alltag verlangt mehr von mir. Er fordert Geduld, Selbstdisziplin und die Fähigkeit, mich immer wieder selbst zu motivieren, auch wenn die Aufgaben manchmal weniger inspirierend erscheinen als die Aussicht auf einen Gipfel oder die Schönheit der Natur. Auch zu Hause ist es allerdings wichtig, mit Freude jeder Tätigkeit nachzugehen.

Nach meinem Hirnabszess vor neun Jahren habe ich nicht nur das Gehen wieder erlernen müssen – ich bin noch immer dabei, das Leben selbst neu zu lernen. Und genau das ist es, was den Alltag so herausfordernd macht: Er ist nicht selbstverständlich. Jede noch so kleine Aufgabe, sei es ein Gespräch, das Planen eines Tages oder das Bewältigen von scheinbar banalen Dingen, kann für mich ein Abenteuer sein.

Der Thalamus Abszess hat mir alle Filter im Gehirn genommen. Diese Hochsensibilität ist nur schwer zu händeln und zu verbessern, dass habe ich nach 9 Jahren einsehen müssen. Es ist nicht getan daran, mich einfach nur Schritt für Schritt daran wieder zu gewöhnen.

Und genau das macht es auch lohnend. Denn jeder gemeisterte Tag ist ein Erfolg. Jeder Moment, den ich bewusst erlebe, ist ein Schritt hin zu mehr Erfüllung. Mein Gehirn lässt vieles nicht zu, was ich gerne machen würde. Zu leicht verliere ich dann die Verbindung zu mir selbst, weil ich zu viel von dem möchte, was nicht funktioniert. Ich freue mich im Gegenzug über alles, was geht.

Pilgern und Alltag – sie könnten unterschiedlicher kaum sein, und doch gehören sie zusammen. Auf den Wegen tanke ich auf, finde Kraft und Inspiration. Zu Hause wird diese Kraft auf die Probe gestellt. Es ist ein ständiges Wechselspiel, ein Tanz zwischen der Ruhe der Wege und der Unruhe des Alltags.

Für mich liegt die Kunst darin, beide miteinander zu verbinden: Die Gelassenheit, die ich auf meinen Wanderungen finde, in den Alltag mitzunehmen. Und die Stärke, die ich im Alltag gewinne, auf den Wegen einzusetzen.

Vielleicht ist der Alltag tatsächlich mein größtes Abenteuer. Er ist unberechenbar, fordert mich jeden Tag aufs Neue heraus und gibt mir immer wieder die Möglichkeit über mich hinauszuwachsen. Anders als wie auf einem Weitwanderweg gibt es keine klare Karte, keinen fertigen Plan, dem ich folgen kann. Der Alltag verlangt, dass ich flexibel bin, dass ich im Moment lebe und mich den Gegebenheiten anpasse. Das habe ich auf den Weitwanderwegen Europas und beim Pilgern gelernt.

Und vielleicht liegt genau darin der Reiz: die Kunst, das Besondere im scheinbar Gewöhnlichen zu entdecken. Es sind keine spektakulären Gipfel oder weiten Ausblicke, die mir im Alltag begegnen – es sind die kleinen, unscheinbaren Momente, die oft viel tiefer wirken, ich muss es nur zulassen. Ein Lächeln, ein Gespräch, ein Augenblick der Ruhe zwischen den Aufgaben – all das sind kleine Perlen, die der Alltag bereithält, wenn ich bereit bin, sie zu sehen, was nicht immer gelingt.

Es erfordert ein anderes Maß an Achtsamkeit, diese Momente wahrzunehmen. Wo der Weitwanderweg mich mit seiner Schönheit fast überwältigt, muss ich im Alltag genauer hinschauen, feiner spüren.

Aber gerade das macht es zu einem so besonderen Abenteuer. Es ist eine Übung darin, jeden Tag aufs Neue Sinn zu finden, in dem, was ich tue. Die Schönheit in den einfachsten Dingen zu entdecken – in der Tasse Kaffee am Morgen, in der Struktur des Tages oder in der Zufriedenheit, eine Aufgabe bewältigt zu haben. Oft macht es aber auch Sinn, den ganzen Tag einfach dazuliegen. Das darf ich mir zugestehen.

Seit Wochen therapiere ich mich zu Hause, mit all den Dingen, die mir zur Verfügung stehen. Nach einer Zeit das Leben zu finden, steht wieder einmal die Therapie im Vordergrund. Magnetfeldtherapie, Dehnen und Kraftübungen, auf die Ernährung schauen, mit Unterstützung von Nahrungsergänzungen, Tanztherapie und manch so anderem, ist es oft nicht leicht für mein Gehirn, alles im Überblick zu behalten und in allem, was ich mache, Sinn zu finden.

Vielleicht ist es aber genau das, was den Alltag zu einem Abenteuer macht: Er ist wie eine verborgene Schatzkarte, die ich erst entziffern muss. Und wenn ich das tue, erkenne ich, dass die wahre Magie nicht immer in der Ferne liegt, sondern genau hier – in den kleinen Augenblicken meines täglichen Lebens.

Die Diskrepanz zwischen dem Weitwandern oder Pilgern und der notwendigen Therapie ist für mich manchmal wie der Unterschied zwischen Freiheit und Disziplin – zwei scheinbar gegensätzlicher Pole, die doch beide Teil meines Lebens sind.