MENÜ

Persönlicher Hinweis:

Ich lebe seit einem Hirnabszess mit bleibenden neurologischen Einschränkungen.

Diese betreffen unter anderem meine körperlichen Möglichkeiten, meine Belastbarkeit,

mein Denken und mein Tempo.

Alles, was ich hier schreibe, entsteht aus dieser Lebensrealität heraus

und ist nur vor diesem Hintergrund vollständig zu verstehen.

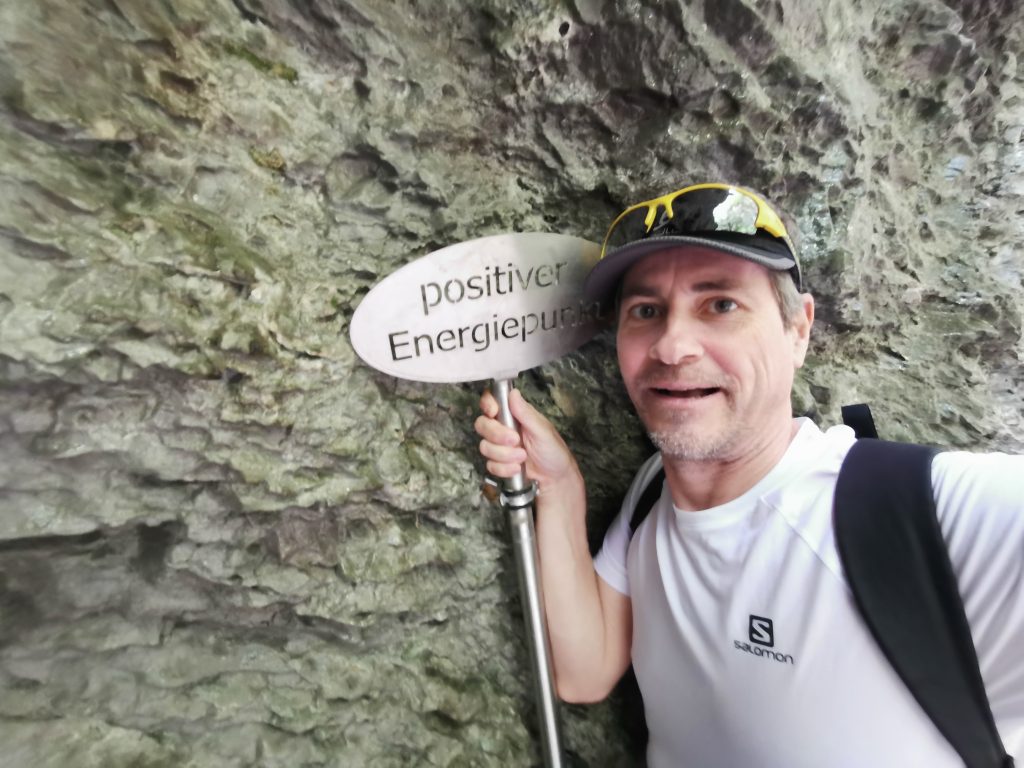

Die Lebensenergie muss fließen, damit man gesund sein kann. Seit dem Hirnabszess bin ich dran, diesen Fluss wieder herzustellen, der damals massiv unterbrochen wurde.

Meine Rehabilitation besteht noch immer aus zahlreichen Therapien, einen besonderen Stellenwert nimmt dabei die Natur ein. Hier kann ich meine Lebensenergie am besten spüren und wiederherstellen.

Als Lebensenergie wird definiert, unter den vorgefundenen Lebensbedingungen zu gedeihen und zu überleben. Für mich heißt es, mit meinen Handicaps leben zu lernen, in der Umwelt, die mir zur Verfügung steht.

Der Hirnabszess und die Folgen davon, hatten Verspannungen im gesamten Körper zur Folge, unter denen die Lebensenergie nicht mehr frei durch mein System fließen konnte.

Eine grundlegende Frage dabei ist: Worauf richte ich meinen Focus in der Aufmerksamkeit?

Dieser Focus war früher auf Tun, etwas Leisten müssen und etwas zu Erreichen, gerichtet. Der Druck, die Familie zu ernähren, die Steuern und die Miete zu bezahlen, lässt einen oft die falsche Abbiegung nehmen und ehe man sich versieht, ist man im Hamsterrad.

Seit dem Hirnabszess ist mein Focus auf die Lebensenergie gerichtet, also auf Freiheit, Sein, Geschehen-Lassen, Liebe und Genießen. Das Nervensystem folgt der Aufmerksamkeit und der äußeren Ausrichtung. Deswegen sollte man sich immer darüber bewusst sein, wo liegt die Aufmerksamkeit.

Mit dem Hirnabszess habe ich mich an den Fast-Endpunkt meiner Lebensenergie begeben. Vor sechs Jahren stand ich praktisch bei fast Null. Allerdings war mein Lebenswille so groß, dass ich noch einmal die Kurve gekratzt habe. Mit jedem einzelnen Atemzug hole ich mir Lebensenergie zurück, bis heute.

Die Lebensenergie zurückzubekommen, kann auf verschiedene Art erfolgen. Meine liebste ist der Aufenthalt in der Natur, zwischen Bäumen, im Wald, auf Bergen oder an Flüssen. Deshalb gehe ich auch so oft Pilgern oder unternehme Fernwanderungen.

Daraus gehe ich jedes Mal gestärkt hervor, erhalte mehr Lebensenergie und kann mich physisch und psychisch stärken. Trotzdem sind die Fortschritte oftmals sehr klein und nicht sofort bemerkbar.

Den Kontakt zum Körper wieder herstellen, lerne ich sehr gut beim therapeutischen Tanzen. Dafür ist es wichtig, im Moment zu bleiben, die Anspannung spüren und sie auch benennen zu können. Das hilft mir sehr. Die Abwechslung zwischen Tun und Nichts-Tun gehört dabei dazu.

Die ersten drei Jahre war kaum ein Unterschied zu spüren, innerlich ging die Aktivität ständig weiter und hielt den Körper unter Anspannung. Erst seit dem Camino Norte 2019 und danach, mit dem Beginn des therapeutischen Tanzen, konnte ich mein System immer mehr beruhigen und diese ständige Anspannung lösen.

Innerlich frei sein, ist wohl unser aller Ziel. Schade ist nur, dass ich den Hirnabszess brauchte, um es zu erreichen. Denn dieses innerlich frei sein, hätte ich vorher auch haben können. Aber der Mensch bekommt so lange Lernaufgaben, bis er es lernt oder eben auch nicht.

Am besten ging es mir damit beim Walkabout durch Österreich, dort fühlte ich mich frei, wie noch nie zuvor. Es war ein jahrelanges Annähern, um diesen Zustand zu erreichen. Noch aber bin ich schwankend, gerade die Pandemie hat erneut alles gehörig durcheinander gewürfelt.

Die Natur hat einen großen Anteil in den letzten Monaten und über den Winter in meiner Rehabilitation gehabt, wo ich trotzdem erstmals seit Jahren Rückschläge hinnehmen musste. Diese Rückschläge entpuppen sich aber immer wieder als Fortschritt, wenn ich es auch nicht immer sofort erkennen kann.

Freiheit ist mir ein wichtiges Gut, wenn nicht das Höchste. Gerade die Pandemie brachte viel Unfreiheit, in der es wichtig wurde, im Inneren freizuwerden.

Am Camino France im April, wurde es mir wieder einmal mehr bewusst, wie sehr mir die Freiheit wichtig ist. Und es ist nicht die Freiheit im Außen gemeint, erst mit der Freiheit im Inneren kann die Lebensenergie richtig zirkulieren. Ein großer Schritt ist schon gemacht, aber ich habe noch viele Schritte vor mir. Schritt für Schritt, und wenn sie noch so klein sind, komme ich meinem Ziel wieder zu leben näher.

Die Lebensenergie finde ich immer wieder in der Natur und in den kleinen Dingen, die sie bietet. Ob Blumen, Pflanzen, Insekten oder Vögel, alles gibt mir Energie und Lebensfreude. Darauf kann ich aufbauen, diese Lebensenergie so oft wie möglich zu fühlen.

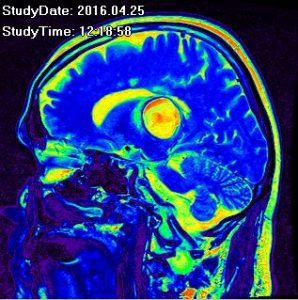

Heute ist Hirn-Tumor-Welttag. Er wird abgehalten, um darauf aufmerksam zu machen, dass diese Erkrankung oft nicht erkannt wird. Auch mein Hirnabszess hat schon über ein Jahr vorher begonnen, ohne dass ich was spürte.

Von einem auf den anderen Tag brach es aus und streckte mich nieder. Die graue Schleife gilt als Symbol und wurde in Anlehnung an die rote Schleife (HIV) entwickelt. Ein Hirntumor hat keine typischen Warnzeichen und bleibt oft für lange Zeit unentdeckt. Vom Schicksal sind auch die Familie und das Umfeld massiv betroffen, denn es endet oft als Pflegefall. Das ist für viele eine enorme Belastung, nicht nur für den Betroffenen.

Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass Hilfe meistens aus Selbsthilfe besteht und es in der Nachversorgung meistens kaum Unterstützung gibt. Man ist auf Eigeninitiative angewiesen. Auch bin ich noch oft auf die Hilfe anderer angewiesen, was durch die Pandemie sehr erschwert wurde.

Es zählt: #nevergiveup

Persönlicher Hinweis:

Ich lebe seit einem Hirnabszess mit bleibenden neurologischen Einschränkungen.

Diese betreffen unter anderem meine körperlichen Möglichkeiten, meine Belastbarkeit,

mein Denken und mein Tempo.

Alles, was ich hier schreibe, entsteht aus dieser Lebensrealität heraus

und ist nur vor diesem Hintergrund vollständig zu verstehen.

Hochsensibilität kann ein Fluch und Seegen sein. Der Hirnabszess hat es dahin verändert, dass alle Filter im Gehirn geöffnet wurden, die uns normalerweise vor diesem zu viel an Eindrücken schützen. Der Hirnabszess hat bei mir alle Filter entfernt und ich versuche jetzt seit sechs Jahren, das wieder in den Griff zu bekommen. Dieses zu viel an Empathie, aber auch die Wahrnehmung im Außen, muss ich erst einmal in den Griff bekommen.

Ich war schon früher hochempfindlich, hatte es allerdings im Griff und konnte es als Energetiker gut handhaben. Das hat sich verändert, denn ich habe alles neu zu lernen, neu zu bewerten und vor allem, damit umgehen zu lernen.

Sensible Menschen sind emphatisch und können extrem auf die Emotionen und Energien anderer reagieren. Sie nehmen diese Emotionen anderer schnell auf und werden als ihre eigenen empfunden. Sie sind hoch intuitiv und spüren weit über oberflächlicher Eindrücke, gegenüber Menschen und Situationen. Deshalb arbeiten sie auch oft in Heilberufen, weil sie die Bedürfnisse, Emotionen und Feinheiten spüren, die andere nicht wahrnehmen können. Das ist einerseits eine erhöhte Empathie im Inneren, andererseits die Wahrnehmung im Außen, zum Beispiel auf Brücken oder an Abgründen.

Wir registrieren alles feiner, wie den Anflug eines Stirnrunzeln oder eines Lächelns wahr und durch die Gesamtheit aller Wahrnehmungen, können wir fühlen, was ein anderer Mensch empfinden könnte. Es aktiviert die gleichen Regionen im Gehirn, wie das anderer, die für das Ausführen der Tätigkeit im Gehirn aktiviert werden. Ein kleiner Teil hat auch das Phänomen, dass sie an sich fühlen können, wenn sie sehen, wie der Körper eines anderen berührt wird.

Wir können in feinsten Nuancen den Ansatz von Eifersucht oder Neid in der Stimme spüren, den Ton von Freude oder Ärger, trotz augenscheinlich zurückhaltender Worte. Wir merken sofort, wenn jemand lügt. Das ist oft nicht leicht auszuhalten oder zu verstehen, denn vieles ist einem selbst nicht klar. Sich selbst wieder vertrauen zu können, ist Angesicht dieser vielen Eindrücke oft nicht leicht.

Hochsensible haben ein überempfindliches Nervensystem, mit dem sie mehr als die meisten anderen, alles rund um sich wahrnehmen. Deswegen spreche ich oft darüber, meine Wahrnehmung verbessern zu wollen. Eigentlich meine ich damit, es so weit kontrollieren zu können, dass ich einigermaßen ohne Stress mit mehreren Menschen zusammen kommen kann oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sein kann. Das reicht mir derzeit schon.

Als Hochsensibler muss ich mich in einer Welt zurechtfinden, die meine Erfahrungen oft ablehnt und sich gleichzeitig auf mich verlassen kann. Ich habe zu lernen, auf diese meine Kraft zuzugreifen und meiner inneren Führung zu vertrauen. Vertrauen auf mein feinsinniges Spüren von Energien, den Veränderungen in der Mimik, im Tonfall und der Körpersprache und wie das im Gegensatz zu dem steht, wie er spricht. Das fällt mir im Sekundenbruchteil auf und stimmt eigentlich immer. Vertrauen finden, ist ein wichtiger Punkt.

Aus diesem Grund stelle ich meine Gefühle und Emotionen, die durch den Abszess gestört wurden, meistens auf null. Es gibt praktisch nur 100 % Emotionen oder gar keine, ohne Zwischenschritte und da sind gar keine die oft bessere Wahl. In den letzten Jahren habe ich viel dazu gelernt, aber oft fühle ich mich noch wie am Anfang. Emotionen und Gefühle in Stufen wieder zulassen zu können, das ist meine Aufgabe, die mir viel abverlangt.

Dazu kommt die Propriozeption, also zu wissen, wo der Körper endet. Über Gitter zu gehen, mit darunter tiefliegenden Boden, kann mein feinsinniges Gehirn nicht einordnen und lässt mich wo festklammern. Ich habe das Gefühl, jederzeit abzustürzen.

Es ist für mich wichtig, mich im Alltag bewegen zu können, auch wenn es stresst. Ob Einkaufen, durch die Stadt schlendern oder Besorgungen erledigen, das kostet mir viel Energie, dass mich schnell in ein Verhalten der Vermeidung fallen lässt und ich es dann oft nicht mache.

Was viele nicht verstehen, ich kann stundenlang durch die Natur spazieren, aber einmal einkaufen gehen, kann den Tag für mich beenden. Das ist schon für mich schwer zu verstehen, wie soll das dann jemand anderer verstehen. Solche Dinge im Alltag belasten mich am meisten, da sie oft erledigt werden müssen und ich nicht die Wahl habe, zwischen soll und muss.

Der Heilung kommt das allerdings meist nicht zugute. Daher muss ich oft zwischen Therapie oder Alltag im Gehirn entscheiden. Wobei auch der Alltag Therapie sein kann, aber das funktioniert nicht immer. Meistens geht es dann einfach nur ums, übertrieben gesagt, "überleben". Ein Abbruch ist oft nicht möglich.

Wenn es dann doch mal zu viel wird, breche ich ab oder gehe es langsamer an oder ich vermeide es eben. Was anderes ist es, wenn es erledigt gehört. Dann gehe ich auch über die Grenze, im Wissen, dass es das dann war und ich so erschöpft bin, dass nichts mehr geht.

2019 lernte ich mit der Ergotherapeutin Einkaufen gehen. Drei verschiedene Dinge sollte ich mir merken und sie aus dem Kaufhaus holen. Die dreißig Meter zum Eingang hin, hatte ich das Erste vergessen, beim Eingang das Zweite und mit oft nur einem, kam ich wieder heraus. Die vielen Eindrücke ließen das Merken nicht zu. Das machte ich immer und immer wieder, bis ich mich wieder einigermaßen an ein Kaufhaus gewöhnte.

Oft ging ich neben den Regalen in die Knie, weil mich alles derart überforderte. Dann musste ich alles aus den Händen legen und am schnellsten Weg wieder raus. So kam ich Schritt für Schritt langsam vorwärts und lernte einkaufen gehen. Meistens mache ich an solchen Tagen dann nichts mehr.

Das Schreiben heute, kann ich als therapeutisches Schreiben bezeichnen. Denn die Erinnerung daran lebt in mir und es fühlt sich wie wirklich an. Es ist emotional aufregend, denn dann wird mir bewusst, dass ich vieles schon konnte, aber nach der Pandemie erneut wieder zum Lernen habe. Daher weiß ich, was auf mich noch zukommt. Vieles vermeide ich daher von vornherein.

Dinge, wie an die Stadt gewöhnen oder Straßenbahnfahren, habe ich auf unbekannte Zeit verschoben. Denn warum, wenn ich gar nicht weiß, ob es einem nicht unmöglich gemacht wird, wieder für Monate im Herbst/Winter in die Stadt zu gehen oder ein Museum zu besuchen. Corona hat mich vorsichtig gemacht, damit ich nicht wieder Dinge übe, die ich dann eh nicht anwenden kann.

In der Natur und im Wald fühle ich mich anders, als zwischen Gebäuden in der Stadt oder in Einkaufszentrum. Inmitten von Grün und Bäumen fühle ich mich mit meiner Sensibilität weitaus besser. Am Jakobsweg dieses Jahr, habe ich Städte und größere Dörfer vermieden, weil ich es nicht ausgehalten habe.

Meine Hochsensibilität hat sich nach zwei Jahren der Pandemie verändert, leider nicht zum Besseren. Meine Abneigung gegen Städte ist wieder größer geworden. Seit zwei Jahren halte ich mich praktisch nur mehr in der Natur auf, abgesehen davon, wenn ich in der Wohnung bin.

Als Beispiel für Wandern nehme ich einen Ausflug in den Kesselfall, der im Norden von Graz liegt. Natur und Grün, so weit das Auge reicht. Eigentlich, das Beste, was ich mir wünschen kann, trotzdem war es zum Großteil als Therapie zu sehen.

Die steilen Leitern in der Klamm fordern meine Wahrnehmung. Besonders die Holzstiegen, mit den Blicken direkt nach unten in die Klamm, kosten viel Energie. Mein Gehirn kann die Entfernung der Holzstreben beim Steigen, mit dem sich unter mir bewegenden Wasser in der Klamm, nicht abschätzen. Es ist wie beim Gehen lernen, nur durch oftmalige Wiederholung kann ich meinen Geist wieder daran gewöhnen.

Auf solchen Steigen benötigt mein Gehirn gleich viel Energie, wie die Muskeln. Ich komme auf einem ebenen Übergang zumeist gleicher Art ins Schnaufen, als wenn ich steil bergauf gehe. Das Schöne ist aber, ich kann solche Touren wieder unternehmen. 2019 brauchte ich eine halbe Stunde Pause nach einer 500 Meter langen Brücken-Überquerung, am Camino Norte. Sie führte hoch über einen Meeresarm und brachte mich übers Limit.

Solche Sachen sind trotzdem wichtig für mich, denn mit jedem Male kann ich das nächste Mal leichter solche Zustände aushalten. Einfach machen, sage ich mir immer wieder vor, denn ich habe es ja schon einmal gekonnt und ich beginne, meinen alten Fähigkeiten zu vertrauen. Ich werde immer an meinen Physiotherapeuten in der Reha denken, der zu mir beim Steigen sagte: "Trau dich!".

Blumen, Insekten, Bäume und anderes beobachten, gibt mir innere Ruhe. Diese Ruhe brauche ich, damit sich mein Kopf erholen kann, um vom endlosen Denken wegzukommen. Diese kleinen Dinge bringen mich in eine Aufmerksamkeit und in einen erholsamen Zustand. Das wäre in der Stadt nicht möglich.In der Natur komme ich leichter mit meinen Emotionen und der Hochsensibilität klar.

Die Farbe Grün dient als Heilfarbe, lässt einen Kräfte sammeln, bringt Regeneration und vermittelt den Augen Ruhe. Den Aufenthalt in der Natur möchte ich nicht mehr gegen die Stadt eintauschen. Vor der Pandemie dachte ich immer, mich an die Stadt gewöhnen zu müssen. Langsam begann ich mich dem immer mehr auszusetzen, obwohl mir die Natur besser tat.

Stress bleibt Stress und die Stadt bleibt Stadt. Wenn ich rausgehe, dann nur in die Natur oder zum Radfahren auf Radwege und abseits gelegene Straßen. Am liebsten ist mir wandern in unseren schönen Natur. Die Stadt habe ich seit Corona nur ein paar Mal am Rande gesehen.

Denn es geht nicht wirklich darum, mich wieder an etwas zu gewöhnen, sondern an vorderster Stelle steht, Heilung zu erlangen. Vielleicht wird es auch einmal die Stadt sein, aber im Moment helfen mir die Bäume, das Gras, die Berge und das Wasser mehr, als was ich in der Stadt finden könnte. Mir ist das Rauschen eines Baches viel lieber, als das oft ähnlich klingende Rauschen des Verkehrs. Ich habe mich noch nie so in meiner Mitte gefühlt, wie am Walkabout durch Austria, wo ich 85 % der Zeit im Freien und in der Natur verbrachte.

Das Wandern ist ein gutes Mittel, um sich wieder nahezukommen und seine Identität zu spüren. Das war mit der Sinn am Walkabout. In der Natur bin ich 100 % ich und meine Gedanken werden klarer. Die bisher über 30.000 Kilometer zu Fuß waren für mich notwendig, denn ich lernte auf mein Herz zu hören, meine Energien richtig einzusetzen und wieder ausgeglichener zu werden.

Die Hochsensibilität bringt mich oft noch immer in eine Überforderung, aber ich beginne, mit diesen Emotionen und Gefühlen immer besser umzugehen.

Das therapeutische Tanzen hilft mir sehr, dieses hochsensible Spüren in die richtigen Kanäle zu leiten. Es kann ein Seegen sein, so vieles und fein zu spüren. Es kann aber auch extrem anstrengend sein, es nicht steuern zu können, das habe ich noch zu lernen. Bei sich zu bleiben, gesammelt zu sein, hilft dann enorm weiter, manchmal dauert es aber Tage, bis ich mich fange. Darum übe ich weiter und immer weiter, Achtsamkeit und Sammlung.

"Was noch klein ist, lässt sich leicht zerstreuen. Man muss wirken auf das, was noch nicht da ist. Man muss ordnen, was noch nicht in Verwirrung ist."

Laotse

Mich immer wieder aus den Verstrickungen des Alltags zu lösen, das schaffe ich am besten mithilfe der Natur. Das Wandern führt mich zu Selbsterkenntnis, das meiner Seele wohltut und mir Anstöße gibt, mein Denken und Verhalten zu korrigieren. Intuitiv das Richtige machen, ist mein Endziel.

Sokrates sagte einmal: "Der Mensch ist insbesondere dann glücklich, wenn er das gut tut, was er am besten kann!"

Bei mir ist es das Gehen in der Natur. Dort bin ich mit meiner Hochsensibilität bestens aufgehoben und kann sie verbessern, um wieder mehr Lebensqualität zu erlangen.

Persönlicher Hinweis:

Ich lebe seit einem Hirnabszess mit bleibenden neurologischen Einschränkungen.

Diese betreffen unter anderem meine körperlichen Möglichkeiten, meine Belastbarkeit,

mein Denken und mein Tempo.

Alles, was ich hier schreibe, entsteht aus dieser Lebensrealität heraus

und ist nur vor diesem Hintergrund vollständig zu verstehen.

Das wird der dritte Teil meiner Reiseerzählung vom Camino France 2022, der diesmal nicht so verlaufen ist, wie ich es mir gewünscht hätte.

"Man bekommt, was man braucht, nicht, was man sich wünscht!"

...dieses Zitat hatte wieder einmal so recht!

Meine Gedanken bekam ich diesmal nicht so recht in den Griff, die PTBS (Posttraumatische Belastungsstörung) schwingt noch immer mit und kleine Auslöser reichen oft schon aus, um mich aus der Spur zu bringen. Ein solcher Auslöser geschah um Burgos herum, daher kam mir die folgende Meseta gerade recht, um durch Gehen meine Gedanken wieder in den Griff zu bekommen.

Sie beginnt quasi in Burgos, denn nach nur wenigen Kilometern durch die Stadt hinaus, bekommt man den ersten Geschmack der Hochebene zu spüren. Schon zu Hause freute ich mich besonders auf die Meseta, denn ich liebe diese von sanften Hügeln durchzogene Landschaft mit ihren langen Geraden. Diesmal war es allerdings etwas anders. Nicht die Freude am Gehen stand im Vordergrund, sondern ich hatte nur das Ziel, meine Gedanken zum Schweigen zu bringen.

Eine komplexe PTBS hatte von mir Besitz ergriffen und um nicht in endlosen Gedankenschleifen zu enden, wollte ich durch achtsames Gehen versuchen da herauszukommen. Von Freude und Glücklichsein war ich weit entfernt, im Gegensatz zu vor 2 Jahren, meinem Winter-Camino.

Der Versuch, mich auf die kleinen Dinge zu konzentrieren, gelang zum Glück immer öfter und brachte mich weg von den Gedankenschleifen, die ich ja doch nicht zu Ende denken konnte. Die Meseta war die beste Möglichkeit dafür, wieder einigermaßen mit meinen Gedanken ins Reine zu kommen.

Es fühlte sich allerdings zuerst so an, als ob meine Gedanken explodiert seien und ich war nicht fähig, einen Gedanken zu fassen. Ich stand wie neben mir und verstand die Welt nicht mehr. Dieses Gefühl kannte ich nur zu gut noch vom Anfang meiner Krankheit. Körper und Geist waren damals wie getrennt, und mein Ziel auf meinem ersten Camino war es, die beiden wieder näher zusammenzubringen.

Dazu war das Gehen auf der Meseta ideal, denn das Gehen hat mir bisher in so vielen Situationen geholfen. Auf meinem ersten Camino 2018 machte ich den ersten Schritt dazu und in der Folge viele weitere. Der Camino France 2022 sollte aber nach meinem ersten 2018, der Herausforderndste werden.

So hatte ich die Möglichkeit, mich an die Zeit von 2018 zu erinnern und welch langen Weg ich seither geschafft habe und vor allem, was ich seit damals alles erreicht habe. Allen Widrigkeiten zum Trotz, konnte ich langsam, Schritt für Schritt, wieder ans Leben anklopfen. Deshalb erschrak ich auch über die Heftigkeit, mit der es mich diesmal erwischte.

Der Nierenstein war das erste Zeichen, der mir viel aufzeigte. Seither konnte ich mich nie mehr richtig erfangen. Jetzt heißt es, "Back to the Roots!". Besonders mein Muskel- und Knochenkorsett neu aufbauen. Die Pandemie hat mich mehr gekostet, als ich mir eingestehen wollte.

Unterwegs bekam ich von meiner Therapeutin im Therapie-Tanzen den wertvollen Hinweis, mich auf den stabilen und leichten Zustand zu erinnern, und ihn auch zu fühlen. So kam ich, mit der Hilfe der Tanz-Therapie und des Gehens, wieder langsam in einen stabileren Zustand.

Mein Weg über die Meseta wurde somit zur Therapie, um meine Gefühle und Emotionen wieder auf die Reihe zu bekommen. Freude und Glücklichsein wollte ich wieder finden und raus aus diesen Gedankenschleifen kommen, die mir das Leben schwer machten. Mein normalerweise fröhliches dahin Summen am Weg war verstummt, es wiederzufinden wurde meine Aufgabe.

Das Wetter spiegelte mein Inneres wider. Mal schien die Sonne, mal ging Sturm oder es regnete. Das Summen kam nur langsam zurück, aber die Momente waren immer öfter. Darüber war ich froh, denn Gesundheit kann nur in einem positiv gestimmten Körper passieren und das war mir bisher in meiner Rehabilitation das wichtigste, alles unter Freude und Fröhlichkeit zu machen. Diesen Zustand wollte ich wieder erreichen.

Neben meinen Gedankenschleifen konnte ich zum Glück immer öfter die Schönheiten des Weges in mir aufnehmen. Langsam fand ich wieder zurück zu Freude und Glücklichsein. Ich durfte dankbar sein, überhaupt hier gehen zu dürfen. Nach der zweijährigen Zeit des "quasi" Stillstands in meiner Rehabilitation durch die Corona-Pandemie, war es so wichtig für mein Gehirn, wieder neue Reize zu erleben. Der Camino France 2022 brachte mir wichtigen Input für die nächsten Monate.

Ich musste aber auch erkennen, wie fragil und leicht beeinflussbar mein Gehirn noch ist, das in der Folge enorme Auswirkungen auf meinen Körper und Geist haben kann, positiv wie negativ. So machte ich am Weg meine Übungen für mehr Stabilität, die mir wieder mehr Stabilität im Leben bringen sollte. Auch Übungen für Leichtigkeit standen am Programm und so trainierte ich allein auf den endlosen Weiten, durch die Hochebene.

Ich war zum Glück praktisch alleine unterwegs, denn so brauchte ich niemanden die oft komischen Verrenkungen zu erklären, mit denen ich unterwegs war. Über den Tag bekam ich kaum andere Pilger zu sehen, ich war alleine unterwegs. Zwei, drei Pilger über den Tag, war das Maximum.

Achtsam sein gegenüber den kleinen Dinge am Weg, war eine ebenso gute Möglichkeit, mich aus den Klauen dieser Gedankenschleifen zu holen. Es war noch lange nicht alles perfekt, aber es half mir in einen für mich erträglichen Zustand zu kommen. Für die Meseta hatte ich mir eigentlich anderes vorgenommen, aber wie gesagt, man bekommt, was man braucht!

Da sich seit dem Nierenstein das automatische Gehen sehr verschlechtert hatte, blickte ich wieder vermehrt auf den Boden und zu meinen Füßen. Meine Aufmerksamkeit lag dabei nicht nur beim Gehen, sondern auch bei den Insekten, Steinen und Pflanzen am Boden. Oft beugte ich mich zum Boden hinunter, um vielerlei kleine Dinge zu betrachten. Der Camino France 2022 bekam Ähnlichkeit mit 2018.

Der Wind kam mir, anders als in den letzten Jahren, meist von vorne oder seitlich vorne entgegen. Das erschwerte das Vorwärtskommen. Da ich meine Regenjacke verloren hatte, war mein einziger Regenschutz der Poncho, der mir aber bei diesem Sturm, gepaart mit Regen, um die Ohren flog. Ich ignorierte einfach alles und stapfte emotionslos meinem Ziel entgegen, emotionslos vor allem gegenüber den Widrigkeiten. Es war mir egal, ob ich nass wurde, ich wollte nur an mein Ziel gelangen, denn da wartete eine heiße Dusche und mein warmer Schlafsack.

Umso näher ich Leon kam, desto schlimmer wurde es mit meiner Hochsensibilität. Auf geradestem Weg ging ich durch die Stadt zur Herberge in einem Kloster und verließ es nur, um etwas Essen zu gehen. Leon war leider notwendig, da ich die Vortage durch den Sturm nicht so weit vorwärtskam, wie ich wollte. Dadurch war die Etappe durch die Stadt zur nächsten Herberge danach zu weit und ich musste in der Stadt übernachten.

Ich war so überfordert von der Großstadt, dass ich am nächsten Tag noch im Dunkeln aufbrach, um dem Autoverkehr und den vielen Menschen zuvorzukommen. Als es hell wurde, befand ich mich schon in den letzten Vororten Leons, auf dem Weg in die letzten Kilometer der Meseta, nach Astorga.

Diese verstärkte Hochsensibilität gegenüber Städten ist das Ergebnis von zwei Jahren Pandemie, die verhinderte, dass ich mich weiter an Menschen, Städte und Trubel gewöhnen konnte. Ab Leon vermied ich alle größeren Dörfer und Städte und blieb nur in Herbergen vor und nach Ortschaften.

Von Astorga ging ich in einem Stück die 50 Kilometer über das Crux de Ferro, nach Ponferrada. Das Wetter war anfangs sonnig, aber kalt. Gegen 11 Uhr wechselte es auf Regen und einen immer stärker werdenden Wind, der in Sturm überging. Am Crux de Ferro hinterließ ich meinen obligatorischen Stein, den ich von zu Hause mitgebracht habe und mit dem ich Altes symbolisch hinter mir ließ.

Ab dem Crux de Ferro wechselte das Wetter dann in starken Regen und einen Sturmwind, der mir den Poncho um die Ohren fliegen ließ. Hier ging mir die Regenjacke besonders ab, die ich ja schon seit Burgos nicht mehr hatte. Deshalb machte ich nur kurze Pausen und hielt kaum an, da ich zu nass war und schnell auskühlte. Ich musste in Bewegung bleiben.

Ich wollte den schwierigen Abstieg über den steinigen Weg an einem Tag hinter mich bringen und stoppte daher nicht in den Bergdörfern El Acebo und Riego beim Abstieg. Einige Cafés und Herbergen hatten seit einigen Tagen offen, aber ich wollte nicht auskühlen, bevor ich mein Ziel, eine Herberge vor Ponferrada, erreicht hatte.

Nach 11 Stunden Gehzeit kam ich zur Albergue San Nicholas, erschöpft und ausgezehrt vom Wind und Regen. Dafür ersparte ich mir einen weiteren Regentag und eventuell einen Schneetag in den Bergen. Den nächsten Tag nahm ich dafür ganz locker. Gemeinsam mit einem Holländer ging ich die 23 km nach Villafranca del Bierzo, der fast wie ein Ruhetag war.

Die Tageskilometer waren im Gesamten eher gering, nur an ein paar Tagen forderte ich es heraus. Ansonsten waren es selten mehr als 30 Kilometer, eher gegen 25. Hin zum O Cebreiro waren es 28 Km, mit einem steilen Schlussanstieg. Ich übernachtete hier das erste Mal in der öffentlichen Herberge, bisher bin ich immer durchgegangen. In einem großen Zimmer mit 60 Betten, die alle belegt waren, war es für mich ein Kulturschock, nach den vielen einsamen Tagen auf der Meseta und den darauf folgenden Bergen, bis Ponferrada, auf so viele Menschen zu treffen.

Es war knapp vor Ostern und viele Spanier nutzten die Tage, um am Camino zu gehen. So war das plötzlich starke Aufkommen von Pilgern erklärbar. In Obreiro steht die älteste Pilgerkirche am Jakobsweg und der Ort hat eine wichtige Bedeutung für den Camino.

Die folgende Etappe brachte mich nach Samos, wo ich im alten Kloster übernachtete. Es war bisher jedes Mal ein Abenteuer, in den alten Gemäuern die Nacht zu verbringen. Ich suche mir bewusst die Orte und Herbergen aus, wo man noch das alte Pilgerfeeling am ehesten zu spüren bekommt. Samos hat eine alte und lange Tradition, Pilger zu beherbergen.

Das nehmen allerdings nur die wenigsten in Kauf, da der Komfort natürlich fehlt. Ich war allerdings zweimal nur im Winter und Frühjahr hier, das macht es nochmal besonders, denn in den alten Kellergewölben wird nicht geheizt und zum Aufwärmen geht man nach draussen. Dafür ist man fast alleine und hat seine Ruhe. Der Holländer entschied sich gegen das Hotel und versuchte sich mit mir an diesem altehrwürdigen Ort.

Wegen der Kälte freuten wir uns schon aufs Aufstehen und uns in der morgendliche Kühle aufzuwärmen. Nach wenigen hundert Metern kehrten wir ins ursprünglich von ihm geplante Hotel ein und genehmigten uns ein gutes Frühstück, zusammen mit seinem Freund, den wir dort trafen.

Zunächst ging ich nur bis Sarria, wo ich die Osterfeiertage mit zwei Ruhetagen abwarten wollte, bevor ich weiterging. Am ersten Ruhetag testete ich mich mit selbst mitgebrachten Eigentests auf Covid, da ich ein wenig verkühlt war.

Zu meinem Schrecken war ich positiv, verspürte aber keine wirklichen Symptome, außer leicht verkühlt, was aber kein Wunder war, da es fast täglich mehrmals regnete und sehr kalt war. Eigentlich hustete jeder oder war verkühlt. Ein Test am zweiten Tag war dann negativ. Ich fühlte mich nicht krank und war bisher jeden Tag unterwegs, also ging ich am dritten Tag weiter.

Die letzten über hundert Kilometer ging ich an drei Tagen bis nach Santiago. Bis Mittag war ein solches Gewusel von Pilgern am Weg, welches ab Mittag dann verschwand. Ich wollte diesen Abschnitt so schnell wie möglich hinter mich bringen und traf am dritten Tag zu Mittag in Santiago de Compostela ein. Für die gesamte Strecke von den Pyrenäen, etwa 800 Kilometer, brauchte ich 28 Tage.

Aufgrund meiner Hochsensibilität ging ich geradewegs auf den Platz vor der Kirche, wo ich mich hinsetzte. Ich erreichte zum vierten Mal nach einem großen Camino die Kirche in Santiago. Nach einer Stunde stand ich auf, suchte ein Einzelzimmer und ging ohne Umwege dorthin. Die Stadt und die vielen Menschen überforderten mich. Ich verzichtete auf die Compostela, der Urkunde für den zurückgelegten Weg und auch auf den Besuch in der Kirche. Dieses Jahr hatte ich keine Bekannten vom Weg und ich wollte meine Sensibilität nicht herausfordern.

Für mich gab es nur eine Möglichkeit von zweien. Noch weiter ans Meer zu gehen oder heimzufahren. Da die nächsten zwei Wochen kaltes und regnerisches Wetter vorhergesagt wurde, entschied ich mich erstmals für die sofortige Heimreise und nicht dafür, ans Meer zu gehen.

Es war diesmal alles anders, als die Caminos davor. Ich war allerdings froh, mich dem ausgesetzt zu haben, denn es war für mein Gehirn zwar alles andere als einfach, mit dem Thema Covid-19 am Weg umzugehen, aber ich durfte neue Erfahrungen sammeln.

Als wichtigste Erkenntnis durfte ich mitnehmen, dass ich noch immer sehr fragil bin, wenn nicht alles nach Plan läuft. Mein Gehirn ist sehr schnell überfordert und dann geht gar nichts mehr, körperlich wie geistig. Die nächsten Wochen wird es wichtig sein, wieder in eine Ausgeglichenheit und in die Freude zu kommen.

Nach zwei Jahren Pandemie habe ich viel aufzuholen, körperlich, wie auch mit dem Denken, das im letzten Jahr besonders unter den Umständen gelitten hat. Meine ursprünglichen Ziele, am Buch zu schreiben und wieder mehr ins Leben zu kommen, konnte ich nicht durchführen. Zu sehr stand die Therapie im Vordergrund.

Es hat mir aber viel aufgezeigt und ich werde die nächsten Wochen besonders auf mich achtgeben und auf mich schauen. Ein Hauptaugenmerk wird auf der Stärkung meiner für die Stabilität wichtigen Muskulatur sein und nur Sachen zu tun, die mir guttun. Der Weg hat mir gezeigt, dass ich noch sehr aufpassen muss, welchen Weg ich gehe. Der wichtigste Weg ist der Weg der Freude und Leichtigkeit, daran werde ich mich orientieren, wenn es um Entscheidungen geht!

Persönlicher Hinweis:

Ich lebe seit einem Hirnabszess mit bleibenden neurologischen Einschränkungen.

Diese betreffen unter anderem meine körperlichen Möglichkeiten, meine Belastbarkeit,

mein Denken und mein Tempo.

Alles, was ich hier schreibe, entsteht aus dieser Lebensrealität heraus

und ist nur vor diesem Hintergrund vollständig zu verstehen.

Anfangs noch angenehm, schlug das Wetter bald um. Die Temperaturen fielen, der Wind wurde eisig, und schließlich setzte Schnee ein. Ein Anblick, den ich selbst auf meinen bisherigen Winter-Caminos so noch nie erlebt hatte.

Am 1. April, als der erste Pilger in der Herberge aus dem Fenster schaute und verkündete, dass draußen Schnee liege, hielten es alle für einen Aprilscherz. Doch es war keiner – es war Realität.

Von Logroño nach Burgos – Fokus auf jeden Schritt

Kaum hatte ich die Stadt hinter mir gelassen, richtete ich meine ganze Konzentration auf meinen rechten Beinabdruck. Seit den Nierenkoliken ist meine Halbseitenlähmung wieder stärker spürbar, und ich muss gezielt daran arbeiten, mein rechtes Bein zu kräftigen. Konnte ich mich bislang in nicht allzu schwierigem Gelände schon recht gut bewegen, so erforderte nun selbst das Gehen auf Asphalt höchste Aufmerksamkeit.

Schon seit den Pyrenäen habe ich mich daher kaum mit anderen Pilgern unterhalten. Das gleichzeitige Gehen und Sprechen war eine Herausforderung, die mich zu sehr beanspruchte. So legte ich viele Kilometer allein und in Stille zurück – eine Reduktion auf das Wesentliche, begünstigt durch die Tatsache, dass nur wenige Pilger unterwegs waren. Meine Kommunikation beschränkte sich auf das Nötigste.

Der Weg führte durch zahlreiche Dörfer, die mir längst vertraut sind. Steile Anstiege wechselten mit Abstiegen, und trotz aller Anstrengung war es einfach wunderschön, in dieser Landschaft zu sein, an meinen Defiziten zu arbeiten und das Leben in seiner schlichten Intensität zu genießen.

Der März gehört noch zum Winter, und so hatten nur vereinzelt Bars, Cafés oder Herbergen geöffnet – doch es waren immerhin mehr als auf meinem Winter-Camino im Januar und Februar 2020. Ich zog von Dorf zu Dorf, selten mehr als 20 bis 25 Kilometer am Tag. Eigentlich wollte ich unterwegs schreiben und malen, doch dafür war es schlicht zu kalt. Auch die Pausen in den Bars boten keine rechte Inspiration.

So lag mein Fokus auf meiner Propriozeption, auf meiner Bewegung im Allgemeinen – und auf den kleinen Dingen am Wegesrand.

In Grañón fand ich wieder einmal Quartier – in einer Herberge, die in einer alten Kirche untergebracht ist. Kaum ein anderer Ort spiegelt das frühere Herbergsleben so authentisch wider. Hier schläft man auf Turnmatten am Boden, und am Abend wird gemeinsam mit den anderen Pilgern gekocht und gegessen.

Nach dem Mahl versammelt man sich im Kreis. Jeder teilt etwas von sich, erzählt aus seinem Leben oder von Erlebnissen auf dem Weg. Das Licht bleibt gedimmt, nur der Sprechende hält eine Kerze in der Hand. Eine einfache, aber kraftvolle Geste.

Da ich der einzige Deutschsprachige war, verstand ich nur wenig von dem, was gesagt wurde. Doch das brauchte es auch nicht. In den Gesichtern konnte man es sehen – wie sehr der Weg manche schon verändert hat.

In diesem Moment wurde mir klar: Mein Ziel, „zurück ins Leben“ zu finden, habe ich längst erreicht. Mit meinen Defiziten bewege ich mich – mal besser, mal schlechter – durch den Alltag. Doch das darf mich nicht davon abhalten, wirklich zu leben.

"Es ist, wie es ist, weil es ist – nicht, weil es gut ist."

Wenn ich weiterhin „dranbleiben“ will, um mein Erreichtes zu halten oder zu verbessern, dann kann ich ewig auf dieses „zurück ins Leben“ warten – oder ich entscheide mich, einfach jetzt zu leben. Dazu gehört Therapie, dazu gehört Arbeit an mir selbst. Aber letztlich ist es nur der mentale Zustand, der bestimmt, ob ich wieder lebe.

Also Schluss mit dem Warten. Glücklich sein – nicht trotz, sondern mit allem, was dazu gehört. Die Therapie, die Herausforderungen, die Rückschläge – sie sind Teil von mir, genauso wie alles andere. Bisher habe ich mich davon zurückhalten lassen.

In Grañón wurde mir das nicht nur bewusst – ich konnte es diesmal wirklich verinnerlichen. Ich wusste es längst, doch zwischen Erkenntnis und echter Umsetzung liegt ein weiter Weg.

Als wir aufwachen, liegt Schnee. Die Temperaturen sind unter null, die Wege und Felder von einer dünnen Schneeschicht bedeckt. Der eisige Wind schneidet ins Gesicht. Mein Anorak wird zur ständigen Begleitung, auch tagsüber.

Und doch pfeife ich fröhlich vor mich hin. Das Wetter kann mir nichts anhaben – egal, wie es ist.

Dennoch kommen immer wieder Erinnerungen aus dem Krankenhaus hoch. Damals konnte ich nicht einmal aufstehen, geschweige denn gehen oder auch nur hoffen, es jemals wieder zu können. Ich war ans Bett gefesselt, ein Pflegefall – und das für lange Zeit. Doch all das nahm ich kaum wahr, konnte es nicht einmal denken.

Mein Blick aus dem Fenster fiel damals immer wieder auf einen entfernten Hang, auf Wiese und Obstbäume. Ich sog das Grün auf, als könnte ich es in mich aufnehmen. Alles um mich war trist, doch in mir wuchs der Wunsch: Ich wollte wieder auf eigenen Füßen spazieren können. Fürs Erste blieb mir nur der Blick hinaus.

Niemand konnte oder wollte mir sagen, wie es um mich stand. In Wahrheit war es ein Kampf um Leben und Tod – doch ich wusste es nicht. Ich akzeptierte mein Befinden und tat, was ich konnte, um es zu verbessern. Daran hat sich bis heute nichts geändert.

Der Schneefall hier in Spanien erinnerte mich an jenen im Krankenhaus. Eines Tages war der grüne Hang gegenüber plötzlich weiß – genau wie jetzt die Landschaft rund um Grañón, überzuckert und still.

Während des Gehens steigen die Erinnerungen auf, drücken mir die Tränen in die Augen. Die Gefühle von damals sind noch immer tief in mir – und auch jetzt, beim Schreiben, laufen mir die Tränen übers Gesicht. Viel konnte ich auf meinem Walkabout bereits verarbeiten, doch die Zeit im Krankenhaus war intensiv, und professionelle Hilfe hatte ich nie.

Es ist mein vierter großer Camino, und noch immer bin ich nah am Wasser gebaut. Aber das ist in Ordnung. Ich lasse den Tränen freien Lauf. Zu lange waren meine Emotionen erstarrt oder nicht zugänglich – da gibt es noch einiges nachzuholen.

Frühmorgens begann ich den Aufstieg zum Kreuz. Der Schnee bedeckte den Weg, machte ihn überraschenderweise sogar leichter als in den trockenen Jahren zuvor. Während ich losging, fiel noch Schnee, doch oben am Kreuz stand ich schließlich eingehüllt in Wolken.

Irgendwo in diesem Steinhaufen unter dem Kreuz liegt auch ein Stein von mir – abgelegt im Jahr 2018. Wieder kamen die Erinnerungen hoch: Damals schleppte ich mich mühsam hier hinauf, kämpfte um jeden Schritt, hielt mich gerade so auf den Beinen.

Meine Gedanken wirbelten durcheinander. Es überraschte mich, wie stark mich diese alten Geschichten noch immer berührten.

Das Plateau lag tief verschneit, und nach einer kurzen Fotopause machte ich mich an den Abstieg. Ich spürte mein rechtes Bein deutlich – schwächer als das linke, gezeichnet von der Halbseitenlähmung. Die Anstrengung des Aufstiegs und die Kälte machten sich bemerkbar.

Vorsichtig und langsam stieg ich bergab. Nun warteten noch die zehn Kilometer bis Burgos. Ich mied die Hauptstraße und nahm die alternative Route entlang des Flughafens, später folgte ich dem Fluss. Die Sonne kam hervor, und so spazierte ich gemächlich dahin, bis ich schließlich vor der Kathedrale von Burgos stand. Noch schnell einen Stempel geholt – dann ab ins Quartier.

Damit lagen 285 Kilometer seit meinem Start in Frankreich hinter mir. Und rund 6.000 Höhenmeter.

Am 03.04.2022 hat Leon-Kastilien eine Inzidenz von 270. Im Vergleich dazu Österreich mit über 1800.

Es besteht Maskenpflicht in Innenräumen, wie zum Beispiel in Bars, außer am Sitzplatz. In den Herbergen ist ebenfalls Maskenpflicht, aber es es gibt kaum noch Beschränkungen bei der Belegung der Betten.

Kommt man durch größere Städte, sieht man mehr Maskenträger auf der Strasse. Es bleibt einem aber frei, ob man eine aufsetzt. Speziell ältere Menschen haben eine medizinische Maske auf, selbst im Park, bei großem Abstand. Allerdings hat es derzeit auch "Vorteile", wegen der Kälte.

Jetzt freue ich mich auf die Hochebene, die meist auf 800 bis 900 Höhenmeter liegt. Rund 250, großteils flache, Kilometer warten auf mich und unter anderem die Stadt Leon.

Auf den endlosen Geraden hat man viel Zeit zum Überlegen und nachdenken oder aber auch, nicht zu denken. Bin schon neugierig, wie ich das hinbekomme.

Buen Camino, auch allen Zuhause gebliebenen!

Link zu: Über die Pyrenäen

Link zu: Das Glück des Augenblick am Camino Frances

Persönlicher Hinweis:

Ich lebe seit einem Hirnabszess mit bleibenden neurologischen Einschränkungen.

Diese betreffen unter anderem meine körperlichen Möglichkeiten, meine Belastbarkeit,

mein Denken und mein Tempo.

Alles, was ich hier schreibe, entsteht aus dieser Lebensrealität heraus

und ist nur vor diesem Hintergrund vollständig zu verstehen.

Am Camino Frances geht es dir umso besser, als du den Augenblick wahrnehmen kannst. Das erfahre ich immer wieder aufs neue.

Im Augenblick zu sein, bedeutet auch mit nicht so angenehmen Situationen klarzukommen, wie manchmal dem Wetter oder Schmerzen. Es ist nämlich alles kein Dauerzustand und gehört ebenso zum Leben.

Manch einer lenkt sich damit am Weg ab, dass er unentwegt Begleitung braucht oder sucht. Er entgeht damit der Konfrontation mit sich selbst, der er aber nicht entkommen kann. Spätestens auf der Meseta mit ihren endlosen, langen und flachen Geraden, kommt er mit sich selbst in Berührung. Da ich nach dem Hirnabszess noch immer sehr viel Ruhe benötige, gehe ich meist alleine. Gespräche kosten mir Energie und Aufmerksamkeit, die ich fürs Gehen brauche.

Heute gings zum Beispiel von Logrono nach Najera, rund 30 Kilometer. Eine einzige Pilgerin habe ich gesehen und kurz mit ihr gesprochen, sonst hatte ich niemanden gesehen.

Zuhause war mein Ziel, meine Gedanken zu leeren, Platz schaffen für neue. Das funktioniert so weit recht gut. Ich kann abschalten, wenn ich es brauche und diese Zeit ist eine Menge, die ich brauche.

Ich genieße es, im Augenblick zu sein. Dann nehme ich die Umwelt besonders gut wahr, besonders die Kleinigkeiten am Weg. Es fängt gerade alles zum Blühen an und die Farben sind besonders schön.

Diese Kleinigkeiten können eine Blüte, ein Käfer oder eine Pflanze sein, die mir ins Auge fällt. Dadurch bleibe ich ganz im Hier und Jetzt verankert. Außerdem spüre ich mich selbst besser und welche Emotionen und Gefühle meinen Körper durchströmen. Ich versuche sie zu benennen und lerne dadurch, mich besser zu verstehen.

Welche Gedanken helfen mir und verbessern mein Befinden, dass gehört zu meinen Aufgaben. Natürlich gehört auch dazu, alles störende zu erkennen und wie ich es wieder gehen lassen kann. Das versuche ich immer weiter zu perfektionieren. Im besten Fall kommen gar keine schlechten Gedanken auf.

Das Wetter kann mich zum Beispiel nicht mehr aus der Ruhe bringen, egal wie schlecht oder gut es ist.

Es waren Tage, wo ich zwischendurch die letzte Zeit aufzuarbeiten versuchte. Anfangs noch mit Problemen beim Gehen behaftet, änderte es sich täglich zum Besseren.

Pamplona zu durchqueren ist immer wieder etwas Besonderes. Es ist die erste große Stadt nach den Pyrenäen. Man kommt recht schnell hinaus auf das Land und dann in Richtung dem ersten Pass, dem Alto de Plano.

Oben auf dem Bergpass steht eines der Wahrzeichen des Camino, Pilger Figuren aus Metall. Die Überquerung ist immer ein grosses Highlight. Beim ersten Mal 2018 war es eine große Herausforderung, besonders der Abstieg danach, über den steilen steinigen Weg.

Die Brücke in Puenta la Reina ist sehr eindrucksvoll und man kann sich gut in alte Zeiten versetzen. Das folgende auf und ab genieße ich, besonders die Städte, die auf einen Hügel gebaut sind.

In Logrono übernachtete ich wieder im Santiago El Real, einem Hostel auf Spendenbasis, angrenzend an eine Kirche. Mit hier verbinden mich schöne Erinnerungen an vor zwei Jahren.

Diesmal übernachten ich auch in Städten. Ich hoffe darauf, auch in Bezug auf Städte, meine Wahrnehmung verbessern zu können.

Das automatische Gehen gehört nach wie vor forciert. Im Moment muss ich zu oft an den Bewegungsablauf denken, besonders auf Schotter und schlechtem Weg. In mir drinnen ist Chaos, denn 5 Jahre Training haben scheinbar nichts geholfen und die eine Woche wegen der Nierensteine lässt mich quasi von vorne beginnen. Trotzdem darf ich mich freuen, denn hätte ich in den letzten Jahren nicht so viel geübt, wer weiß wo ich mich sonst befinden würde.

Das automatische Gehen konnte ich schon verbessern. Die vielen Wiederholungen machen es möglich. Trotzdem fühle ich mich erstmals nicht nur in der Rehabilitation, sondern auch dem Leben näher.

Aktuell geht es weiter in der Region La Riocha, dem Weinbau Gebiet. Was ich dort erlebe, dann das nächste Mal.

Persönlicher Hinweis:

Ich lebe seit einem Hirnabszess mit bleibenden neurologischen Einschränkungen.

Diese betreffen unter anderem meine körperlichen Möglichkeiten, meine Belastbarkeit,

mein Denken und mein Tempo.

Alles, was ich hier schreibe, entsteht aus dieser Lebensrealität heraus

und ist nur vor diesem Hintergrund vollständig zu verstehen.

Meine Rehabilitation nach dem Hirnabszess ist untrennbar mit Bewegung verbunden. Anfangs war es mein einziges Ziel, das Gehen neu zu erlernen – ein Prozess, an dem ich bis heute arbeite. Doch mit dem therapeutischen Tanzen kam eine neue Dimension hinzu: die intuitive Bewegung. Sie führte mich über das bloße Gehen hinaus und ließ mich spüren, dass Bewegung nicht nur äußerlich geschieht, sondern auch tief im Inneren wirkt. Welche Impulse zur Bewegung nehme ich wahr? Kann ich ihnen folgen – oder will ich es überhaupt?

Die letzte Tanztherapiestunde vor meinem Aufbruch zum Camino war ein Wendepunkt. Wochenlang hatte mich die Schwere begleitet – nach dem Sturz auf dem Eis, nach den Schmerzen des Nierensteins. Doch in dieser Stunde veränderte sich etwas. Mein Körper, noch gezeichnet vom Nierenstein, geplagt von Kreuzweh und einer gestörten Propriozeption, fand plötzlich zur Leichtigkeit zurück. Zum ersten Mal seit Wochen spürte ich wieder Beschwingtheit – eine Erinnerung daran, wie sehr Bewegung mein Leben trägt.

Eine Stunde Bewegung in der Therapie kann anstrengend sein. Diesmal fühlte ich mich aber beschwingt und leicht danach. Es tat so gut, dass ich beschloss, die über 20 Kilometer zu Fuß nach Hause zu gehen. Unterwegs ließ ich die intuitive Bewegung zu, spürte sie im Rhythmus meines Schrittes und verinnerlichte das Gelernte. Es wurde ein Gehen unter Freude und die Bewegung tat gut.

Die in unserem Körper erlebten Erfahrungen, werden durch Bewegung sichtbar. Aufrichtung, Beweglichkeit, Geschmeidigkeit und vieles andere, zeigen vieles im Körper auf, was es schwer oder leichter macht. Einerseits sich diesem Fluss hingeben zu können und andererseits, bewusst etwas korrigieren zu können, macht es faszinierend.

Es kann aufregend sein, den eigenen Körper frei in der Natur zu bewegen. Weder Leistungsfähigkeit noch Befinden, weder Körperform noch andere äußere Faktoren sollten uns davon abhalten. Denn wir sind Natur – und genau deshalb fühlen wir uns in ihr so wohl. Jede Bewegung draußen verbindet uns mit ihr, lässt uns aufatmen und gibt uns zurück, was wir oft vergessen: das einfache, pure Dasein.

Die Natur ist kein Wettkampf. Schaffen wir es, den Leistungsdruck hinter uns zu lassen, kann uns das nur guttun. Doch dazu müssen wir bewusst aus diesem Denken aussteigen und einfach das tun, was uns entspricht. Vergleiche – besonders mit Sportlern – führen uns nur zurück in den Leistungsmodus. Doch darum geht es nicht. Es geht darum, sich selbst zu spüren, den eigenen Rhythmus zu finden und die Bewegung in ihrer reinen, natürlichen Form zu genießen.

Tue ich das, was mir guttut, komme ich mir selbst näher – und mein Befinden verbessert sich. Die richtige Balance zu finden, früh genug zu erkennen, wann es genug ist, hängt davon ab, wie gut ich mich spüre und auf mich höre. Dieses Spüren ist essenziell für mehr Wohlbefinden – und genau das ist seit Beginn meiner Rehabilitation das Wichtigste für mich.

Der Nierenstein war ein Weckruf. Er erinnerte mich daran, wieder mehr in mich zu vertrauen, meinen Körper bewusster wahrzunehmen und meinem eigenen Weg treu zu bleiben.

Seit zweieinhalb Jahren ist das therapeutische Tanzen meine wichtigste Therapie – und ich bedaure, nicht früher davon erfahren zu haben. Es hätte so vieles erleichtert, gerade in der ersten Zeit nach dem Hirnabszess, als jeder Fortschritt entscheidend war. Die ersten zwei Jahre nach dem Eingriff waren von enormer Bedeutung, und ich bin sicher, dass die Tanztherapie damals vieles besser vorangebracht hätte.

Dabei ist diese Form der Therapie nicht nur für mich wertvoll. Sie ist für alle geeignet, die Schwierigkeiten haben, sich mit sich selbst zu verbinden. Es ist beeindruckend zu sehen, wie sehr sie Menschen verändert – oft schon nach wenigen Sitzungen und in so vielen Lebensbereichen. Über die Bewegung spürbar zu machen, was sich im Inneren bewegt, ist einfach genial. Umso bedauerlicher, dass Tanztherapie in unserem Gesundheits- oder besser gesagt Krankheits-System noch immer kaum bekannt und anerkannt ist.

Je nach Corona-Situation fand die Therapie in der Gruppe oder als Einzeltraining statt. Beide Formen haben ihre eigenen Vorteile. Rückblickend sind es Meilensteine, die ich ohne die Tanztherapie nie erreicht hätte. Meine Beweglichkeit hat sich auf eine Weise verbessert, die mir so viel mehr Lebensqualität geschenkt hat.

Gerade in den Jahren der Pandemie war die Tanztherapie meine Rettung. Sie hat mir geholfen, diese Zeit zu überstehen, meine alltäglichen Bewegungen zu verbessern und intuitiver zu erfassen. Natürlich geht es auch um Fortschritt – aber nicht im Sinne eines Vergleichs mit anderen. Ich verfolge immer noch das Trailrunning, obwohl ich seit sechs Jahren nicht mehr laufen kann. Doch allein die Beobachtung hilft mir, diese innere Leichtigkeit zu verinnerlichen – auch wenn sie sich im Außen nicht zeigt.

Meine „Behinderungen“ sehe ich selbst nicht als solche. Eigentlich gibt es sie gar nicht. Es sind vielmehr die Strukturen um uns herum, die uns in bestimmte Schubladen drängen. Doch Bewegung – in welcher Form auch immer – zeigt mir immer wieder, dass Grenzen oft nur in den Köpfen existieren.

Am Camino wird einem schnell bewusst, ob man im eigenen Tempo geht oder versucht, sich dem Rhythmus anderer anzupassen. Hier lernt man, dem eigenen Schritt zu vertrauen und sich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen – wenn man es zulässt. Es ist eine Schule der Achtsamkeit, in der es nicht darum geht, schneller oder weiter zu gehen, sondern den Weg in der eigenen Weise zu erleben.

Der Camino in Spanien war für mich die beste Heilung – so wie für viele andere auch. Zum ersten Mal seit dem Hirnabszess konnte ich wieder wirklich mit mir in Verbindung treten. Schritt für Schritt fand ich zurück zu mir selbst, zur eigenen Kraft und zum Vertrauen in meinen Körper. Der Weg war mehr als nur eine Reise – er wurde meine Therapie, mein Lehrer und meine Heilung zugleich.

Zwei Jahre lang machte Corona es unmöglich, diesen Weg und diese Form der Heilung weiterzugehen. Doch dieses Jahr scheint es endlich wieder möglich zu sein – und ich werde es wagen. Nächste Woche breche ich auf, mit dem Bus nach Frankreich, um den Camino Francés zu gehen.

Es fühlt sich an wie eine Rückkehr – nicht nur auf den Weg, sondern zu mir selbst.

Ich weiß noch, wie ich mich letztes Jahr auf dem Weg durch Österreich, noch oft schwergetan habe. Pilgern in Spanien hätte ich vorgezogen. Corona hat das Reisen zu meinem Nachteil sehr verändert. Aber ich habe mich letztes Jahr quasi hineingeworfen und die Herausforderung angenommen, dieses neue Leben zu lernen. Genauso mache ich es auch dieses Mal. Ich lasse alle Regeln auf mich zukommen und versuche damit klarzukommen. Allein die Anreise ist für mich schon eine Herausforderung.

Bin ich zum Walkabout von zu Hause losgegangen, reise ich diesmal mit dem Bus an, so wie zu meinem letzten Camino, im Jänner 2020. Von daheim losgehen nach Santiago de Compostela, geht für mich diesmal nicht, denn wenn ich es auch noch so gerne täte, es ist zu früh, zu kalt und nach dem Nierenstein ist mein Zustand auch nicht gut.

Ich verfolge dieses Mal andere Ziele. Ich werde versuchen zu Schreiben und an meinem Buch weiterarbeiten, meine Bewegung zu verfeinern, zu Malen und einfach eine gute Zeit zu verbringen. Nach diesen zwei Jahren mit Corona, wo es im Gesamten mit meiner Rehabilitation bergab ging, ist es dringend an der Zeit, wieder etwas in die andere Richtung zu machen.

Mein Glaube in die Politik und die Ärzte hat in dieser Zeit sehr gelitten und nur das therapeutische Tanzen hat mich einigermaßen oben gehalten. Es geht in unserem System noch immer sehr um das Geld und weniger um den Menschen. Daher werde ich meinen Weg weiterhin verfolgen.

Bewegung in der Natur hilft mir schon lange, trotz der Behinderung, ein erfülltes Leben zu leben. Innere und äußere Bewegung wurden mein wichtigstes und das kann ich in der Natur am besten ausleben. Mein "Zurück ins Leben" veränderte sich sehr, hauptsächlich durch Corona.

Es ist mir wichtig, wieder Beziehung zu Menschen zu lernen, mich austauschen zu können und andere Sichtweisen kennenzulernen. Das wird am Camino besonders interessant, da dort so viele verschiedene Nationalitäten anzutreffen sind. So lasse ich mich überraschen, wie sich meine innere und äußere Bewegung verändert.

Bezüglich der Nationalitäten möchte ich noch eine Geschichte vom Camino Norte 2019 erzählen. Ich übernachtete in einem Kloster und war zu einem Empfang und Gottesdienst für die Pilger eingeladen. Allerdings kam ich mit einem Israeli zu spät zum Treffpunkt und so suchten wir den Raum, wo es stattfinden sollte.

Jemand schickte uns nach außerhalb des Klosters, in deren Nähe eine Kirche stand. Wir öffneten die große Eingangstüre und blickten vorsichtig hinein. In diesem Augenblick drehten sich dreißig Köpfe nach uns um und der Pfarrer winkte uns mit einer einladenden Geste zu sich. Wir überlegten kurz, konnten aber nicht mehr zurück.

Es waren nur Einheimische anwesend und beim Hineingehen flüsterte der Israeli in Englisch zu mir: "But it´s not my Confession!". "I think, it´s ok. No problem!", antwortete ich ihm. Sein Gesicht dabei werde ich nie mehr vergessen.

Beim nach vorne gehen an den Sitzreihen vorbei, bekamen wir aus jeder Reihe einen Gruß oder ein "Buen Camino" zu hören. Der Pfarrer setzte uns in die erste Reihe und führte seine Predigt auf Spanisch fort. Es war zum Glück bereits das Ende des Gottesdienstes, aber er hatte dann noch eine Extrazulage, eine Pilgergeschichte über den heiligen Jakob auf Englisch für uns, dem auch die dreißig Einheimischen gespannt zuhörten.

Im Anschluss gab es sogar noch einen Pilgerseegen für uns. Daraufhin sollte jeder von uns beiden erzählen, woher wir kamen und etwas, was wir am Weg erlebt haben. Danach wurden wir vom Pfarrer und allen dreißig Personen persönlich mit Handschlag verabschiedet und uns alles Gute für den weiteren Weg gewünscht.

Ein tolles Erlebnis, das zeigte, wie tief verankert der Jakobsweg in Spanien ist und wie freundlich alle Nationalitäten aufgenommen werden. In dieser heutigen Zeit keine Selbstverständlichkeit. Es wird spannend, wie ich es diesmal aufnehmen werde.

Am Dienstag geht es in Saint Jean Pied del Port los und die nächsten Wochen werde mich 800 Kilometer zu Fuß nach Santiago bringen. Seit dem Nierenstein habe ich mich wieder verstärkt der Propriozeption gewidmet und auch am Camino werde ich mich dem widmen, ebenso wie dem Leben.

Am Camino kann ich so sein, wie ich bin und darauf freue ich mich.

"Buen Camino!"

Persönlicher Hinweis:

Ich lebe seit einem Hirnabszess mit bleibenden neurologischen Einschränkungen.

Diese betreffen unter anderem meine körperlichen Möglichkeiten, meine Belastbarkeit,

mein Denken und mein Tempo.

Alles, was ich hier schreibe, entsteht aus dieser Lebensrealität heraus

und ist nur vor diesem Hintergrund vollständig zu verstehen.

Die Folgen des Hirnabszesses bereiten mir nach wie vor Schwierigkeiten. Der Abszess saß am Thalamus, der Steuerzentrale des Körpers. Durch die Corona-Pandemie musste ich meine Rehabilitation verändern und das war nicht leicht, denn viel Training der ersten Jahre war damit umsonst, wie das Gewöhnen an die Stadt.

Seit der Pandemie ist die Natur noch mehr mein "Rehazentrum" geworden. Das Idita Sport Race in Alaska nannte der Regisseur Gernot Lercher, die größte "Sportarena" der Welt. Heute ist die Natur meine größte "Reha-Arena" der Welt.

Oft geht ein Hirnabszess mit einer gesamten Wiederherstellung aller Funktionen aus. Bei mir ist das nicht der Fall, da der Abszess am Thalamus saß.

Der Thalamus ist die Steuerzentrale des Körpers und betrifft Körper und Geist. Daher bin ich auch noch nach über fünf Jahren in Therapie und Rehabilitation.

Er ist die Sammelstelle für alle Sinneseindrücke, außer dem Geruchssinn. Bei mir kommt es zu Störungen der Oberflächen- und Tiefensensibilität, welche eine Schwere in den Extremitäten zu Folge hat. Motorische Phänomene und eine Halbseitenlähmung kommen dazu.

Die Tiefensensibilität ist für die Eigenwahrnehmung der Motorik wichtig, um seine Lage im Raum zu bestimmen und seine Haltung zu entwickeln. Nur langsam kann ich mich wieder räumlich zurechtfinden und orientieren.

Bergauf und bergab wurde es zwar auch besser, ich habe aber noch immer Schwierigkeiten damit. Solange mein Kopf aufrecht bleibt, habe ich es unter Kontrolle. Muss ich den Kopf neigen, bekomme ich Wahrnehmungsschwierigkeiten, die sich in Schwindel äußern und Unsicherheit. Darum geht es in erster Linie, wenn ich von Wahrnehmung spreche.

Das Training dafür führt mich meist in die Natur. Steile Hänge querfeldein kletternd, bringen mich schnell ans Limit.

Da ich mit allen vieren dahin steige, bin ich außerhalb der Zentriertheit, was mein Gehirn nicht verarbeiten kann. Bleibe ich stehen, muss ich zuerst die Augen schließen, um den Schwindel zu verarbeiten. Nach ein paar Minuten kann ich weiter steigen.

So arbeite ich mich höher und höher. Es ist ein langsames herantasten, wie das Gehen lernen. Körperlich ist es anstrengend, denn die Muskelschwäche lässt mich schnell außer Atem kommen.

Die ersten Jahre war es mir nur wichtig, wieder aufrecht gehen zu können. Jetzt stehen die nächsten Hürden an. Schnelle Lageveränderungen sind mir nicht möglich und daher mein nächstes Ziel. Es würde so viel mehr an Sicherheit bringen, nicht nur im Straßenverkehr.

Seit der Corona-Pandemie halte ich mich fast nur mehr in der Natur auf. Mich an die Stadt zu gewöhnen, habe ich derzeit aufgegeben. Ich genieße die Wunder der Natur und besonders die ersten Frühlingszeichen. Speziell die Bäume strahlen eine Stärke aus und passen sich oft der Natur ganz ungewöhnlich an.

Die Natur ist mir dabei sehr behilflich, meine Wahrnehmung zu verbessern. Allerdings ist es nur in kleinen Schritten möglich, denn nach einem solchen Training brauche ich mehrere Ruhetage.

Sobald es die Pandemie zulässt, möchte ich wieder Pilgern gehen, denn das ist dafür besonders geeignet, meine Wahrnehmung zu verbessern.

Persönlicher Hinweis:

Ich lebe seit einem Hirnabszess mit bleibenden neurologischen Einschränkungen.

Diese betreffen unter anderem meine körperlichen Möglichkeiten, meine Belastbarkeit,

mein Denken und mein Tempo.

Alles, was ich hier schreibe, entsteht aus dieser Lebensrealität heraus

und ist nur vor diesem Hintergrund vollständig zu verstehen.

Wandern als Therapie, am Grazer Umland-Weg. Brain Fog, chronische Fatigue, Muskelschwäche, meine Beschwerden seit dem Hirnabszess haben viele Namen. Sie haben große Ähnlichkeit mit Long Covid und erfordern nach wie vor Therapie.

Diesmal gings am Grazer Umlandweg, von Straßengel zum Stift Rein und zurück. Der Aufenthalt in der Natur hilft mir, diesen Gehirnnebel wieder ins Gleichgewicht zu bekommen.

Bis zum März 2020 konnte ich mich verbessern, was meine Gedächtnisleistung betrifft. Seit Beginn der Corona-Pandemie trat wieder eine Verschlechterung ein.

Es ist kein richtiges Denken möglich, man vergisst ständig was und es ist kaum möglich, mehr als ein, zwei Seiten eines Buches zu lesen, die Konzentration fehlt. Stimmungsschwankungen, eine mangelnde Fokussierung, Konzentrationsschwierigkeiten mit einer Orientierungslosigkeit, fällt mir seit dem Winterbeginn an mir auf.

Was ist Brain-Fog? https://www.panikattacken-wastun.at/angststoerung-brain-fog/

Ich brauchte von 2016 bis 2019, um meine Gehirnleistung einigermaßen zu verbessern. Nach dem Camino France im Jänner/Februar 2020 war meine Gehirnleistung so gut wie noch nie, seit dem Hirnabszess. Mit Beginn der Corona-Pandemie begann es sich zu verschlechtern. Die Lockdowns und die vielen Regeln, beherrschen meine Denkvorgänge und stellen mich vor besondere Herausforderungen.

Mit dem Winterbeginn trat dieser Brainfog immer wieder auf und hat jetzt einen Höhepunkt. Mein Gehirn kreist ständig um Corona, auch wenn ich es nicht möchte. Es ist schwierig aus diesem Gedankenkarussell auszusteigen und klare Gedanken unmöglich.

Die Ursache dafür kann vielfältig sein, bei mir war es der Hirnabszess. Seit Covid ist es bekannter, denn manchmal erkranken auch Covid Betroffene daran. Es ist aber nicht nur das. Die chronische Fatigue und Muskelschwäche betrifft mich schon seit Jahren. Dazu die fehlende Propriozeption und fertig ist der Salat. Oft weiß ich gar nicht, woran ich trainieren soll oder worauf ich mein Hauptaugenmerk legen soll, weil noch immer so viel notwendig ist.

Was mir sehr hilft, ist Wandern. Das Pilgern in Spanien fehlt mir, denn das hat mir bisher am besten geholfen. Im Gehen wird das Gehirn und das Denken beruhigt. Gut sind neue Wege, wie der Grazer Umland-Weg, denn dann ist das Gehirn damit beschäftigt neues aufzunehmen und kann nicht in eine Endlosschleife fallen, wie es sonst leicht der Fall ist.

Wandern, Pilgern und Gehen ist eine Möglichkeit, dem Brain Frog zu entkommen. Am wichtigsten ist es, im täglichen Leben etwas zu ändern. Das ist seit Corona allerdings anders geworden, denn diese Änderungen sind nur begrenzt für mich möglich. Von der Politik, bis zu den Regeln, belastet zu viel meine Gedankengänge, da bleibt oft kaum etwas fürs Gesund werden über.

Eine weitere wichtige Therapie ist das therapeutische Tanzen, die auch mit Bewegung zu tun hat. Ich schließe es meist danach mit einer Wanderung von Frohnleiten nach Judendorf ab, wo ich das neu Gelernte verfestige. Das Gehen und Bewegen bleibt meine beste Therapie.

Nach einer schlechten Nacht, wegen dem Brain Frog, beschloss ich über den Grazer Umland-Weg nach Rein zu gehen und wieder zurück nach Judendorf. Bei sonnigem Wetter startete ich bei der Kirche in Straßengel. Auf Wald- und Wiesenwegen, legte ich die ersten Kilometer zurück. Seit meinem Sturz am Eis zu Weihnachten, steht das Training an der Koordination an erster Stelle. Diesmal wollte ich aber im Kopf leer werden und dem Gedanken Karussell entkommen.

Nach einem Asphaltstück ging es einen traumhaften Waldweg entlang. Der Wald hat mir schon immer sehr gut geholfen und ich kann mich gar nicht satt daran sehen, an den Bäumen und den Farben. Bergauf, bergab führt mich der Weg in die Schirning, oftmals noch die Kirche Straßengel im Blickfeld. "Waldbaden" ist ja öfter Teil meines Therapie-Planes.

Von der Schirning geht es entlang des Aichkogels vorbei. Meist im Wald, ist es sehr beruhigend für die Augen, den Geist und das Gehirn. Jegliche belastenden Gedanken verschwinden und man steht im Leben, welches die Grundbedürfnisse befriedigt, an erster Stelle dem Atem.

Durch die Muskelschwäche kommt dem Atem eine besondere Bedeutung zu. Es dauerte dreieinhalb Jahre, bis ich den Ruhepuls von 80 nach dem Krankenhaus, auf 55 bis 60 herunterbrachte. Als Radrennfahrer hatte ich 35 und vor dem Hirnabszess noch 45. So stapfe ich aufwärts, auf den Atem konzentriert und ohne Gedankenspiele im Kopf.

Nach 15 Kilometern erreiche ich das Stift und mache gegenüber auf einem Hügel, mit Blick hinunter und über die Gegend, Rast auf einer Bank. Es ist so anders, wenn ich unterwegs bin. Alles fällt von mir ab und ich brauche mich nur um mich selbst spüren und kümmern. Gerade dieses selbst spüren, was ich in mir fühle, ist wichtig.

Die Gegend um Stift Rein gefällt mir und der Grazer Umland-Weg führt durch Wälder, die im Sommer besonders grün sind. Einer der wenigen Vorteile in dieser Corona-Zeit, ist das Kennenlernen meiner Umgebung und das Anfinden von immer noch neuen Wegen, die ich noch nicht kenne.

Von Rein weg, geht es noch auf den Kalvarienberg mit seinem Kreuzweg. Moderne Kreuze säumen den Weg, der an einer Kapelle endet, hoch über dem Gratkorner Becken. Eine tolle Aussicht zum Abschluss. Vorsichtig geht es steil hinunter nach Gratwein. Jeden Tritt muss ich aufpassen und genau überlegen, wo ich den Fuß hinsetzen.

Ich entschließe mich für den direkten Weg von Gratwein zurück nach Judendorf. Den Waldweg hebe ich mir fürs nächste Mal auf. Bald lacht mir die Kirche von Straßengel entgegen und ich schließe die Runde nach über 20 km ab.

Es war diesmal fast ein Pilgerweg für mich. Mehr nach Innen gekehrt, als nach Außen. Ja, Gehen gibt mir Sinn und bringt mich wieder ins Gleichgewicht. Seit meinem Walkabout war ich nicht mehr über mehrere Tage unterwegs, dabei hilft es mir wie kaum was anderes, in meiner Rehabilitation. Das Gehen bringt mich zurück ins Leben.

Aus diesem Grund möchte ich heuer noch Pilgern gehen oder, je nach Pandemie Lage, einen langen Weg in Österreich. Ich habe viel erreicht dadurch in den letzten Jahren in meiner Rehabilitation, wenn es durch Corona auch verzögert wurde.

Mal schauen, wo mich die Pandemie noch hinlässt?

Da für mich der Alltag noch immer Therapie bedeutet, war auch der Camino France eine Therapie. Allerdings eine alternative. Es wäre schön gewesen, auf Krankenschein hier herfahren zu können 😁, für mich zumindest. Denn es ist noch immer für mich wichtig, in allem was ich mache, mein Handicap zu verbessern.

Vieles in der Reha gelernte und zu Hause verfestigte, konnte ich hier im Alltag anwenden. Eine wohltuende Abwechslung. Aber auch die bestehenden Defizite konnten entsprechend trainiert werden.

Viele Herausforderungen am Weg haben mir geholfen Bereiche zu üben, in denen ich noch Defizite habe und die noch nicht funktionieren.

Mein Hauptgrund hierher zukommen war ja, dass ich Gehen wollte. Allerdings, mit Behinderung auf einen so langen Weg? Ich wusste selbst nicht, was auf mich zukommt.

Nun, ich habe die Herausforderung angenommen. Was unmöglich schien, sollte Wirklichkeit werden. Das Gehen war und ist noch immer eines meiner Handicaps. Ich musste es also vorsichtig angehen und durfte nicht auf zu viel Verbesserung hoffen. Es braucht alles seine Zeit und ich bin ja schon bisher täglich gegangen. Verbesserung stellt sich trotzdem nur langsam ein.

Ein Bestreben von mir war, technisch möglichst gut zu gehen und keine Fehler einreißen zu lassen. Denn solche einmal eingelernten Fehler sind nur schwer wieder zu ändern.

Lange Zeit ging alles gut. Keine Probleme, keine Schmerzen – nur eine einzige Blase, mehr nicht. Ich war – natürlich – gedanklich stark beim Gehen. Denn automatisch lief hier gar nichts.

Jeder Schritt wollte gesetzt, jede Bewegung bewusst geführt sein. Ich achtete auf meine Füße, auf den Boden, auf jeden Tritt. Die ersten Tage war ich übervorsichtig unterwegs, tastend fast, als würde ich mich in unbekanntem Gelände bewegen – was es ja auch war, zumindest für meinen Körper.

Besonders das, wohin ich trat, verlangte meine volle Konzentration. Ich merkte es deutlich in den Tunneln – und davon gab es viele. Meistens war es in der Mitte stockdunkel. Da hieß es: besonders achtsam sein. Ich muss sehen, wo ich hintrete. Ohne diese visuelle Rückmeldung fehlt mir das Gefühl dafür, wie weit der Fuß noch vom Boden entfernt ist. Genau deshalb fällt mir das automatische Gehen noch immer so schwer. Diese Tunnel – sie waren echte Prüfsteine auf meinem Weg.

Was komisch war, hier gingen viele den "Teletubbi-Gang". Es war auch mein Gang, besonders am Anfang und in bestimmten Situationen auch heute noch. Hier sind die meisten vom Gehen überfordert und schlurfen dann dahin.

Besonders lustig wurde es in der Früh in den Herbergen. Viele kamen fast nicht mehr von den Stockbetten herunter. Sie hatten solch einen Muskelkater, Sehnen- oder Bänderschmerzen, dass sie es nur unter größter Mühe schafften.

Regelmäßiges Dehnen und Stretching gehörte bei mir dazu. Alles in meinem Körper muss erst wieder gestärkt werden, daher ist auch dehnen unverzichtbar. Seit dem Krankenhaus habe ich außerdem extreme Verkürzungen, besonders in den Beinen.

In den ersten Tagen war ich besonders darauf bedacht, meine Beweglichkeit zu erhalten. Ich achtete sehr darauf, dass keine Sehnen- oder Bänderbeschwerden auftraten. Aufmerksamkeit auf meine Handicaps legen, war wichtig.

Zum Gehen gehört auch das Gleichgewicht. Besonders steile Stücke sind für mich eine Herausforderung. Umso langsamer ich werde, desto mehr Probleme bekomme ich mit dem Gleichgewicht. Das ist an sich normal, ist bei mir aber nochmals verstärkt. Gerade steil bergauf wanke ich oft von links nach rechts. Zu Hause würde man mich als betrunken abstempeln, hier war es normal.

Die oft kleinen Japaner mit ihren großen Rucksäcken wankten bei jedem Schritt. Daher bin ich gar nicht so besonders aufgefallen. Wie man sieht, alles eine Ansichtssache!

Bei mir ist das gestörte Gleichgewichtsgefühl dafür verantwortlich. Andere Pilger taumeln ebenso dahin. Muskelkater, ein zu schwerer Rucksack oder andere Beschwerden lassen es nicht anders zu. Daher fühle ich mich hier nicht alleine. Der Unterschied ist aber, dass sie nach Ablegen des Rucksacks oder der entsprechenden Erholung wieder fit sind, bei mir bleibt es beständig.

Nach Pausen, die ich sitzend oder liegend verbringe, richte ich mich langsam auf, um nicht schwindlig zu werden. Dieses Leiden ist noch immer da und begleitet mich seit dem Krankenhaus. Damals, am Beginn, konnte ich mich oft nur 10 Minuten aufrecht halten. Das habe ich seither immer mehr ausweiten können, aber ich muss noch immer aufpassen und mich langsam aufrichten.

Hineingehen in eine Steigung erfordert eine Neupositionierung des gesamten Körpers. Der (schwere) Rucksack mit seinen 6 bis 7 kg, tut seines dazu bei. Schwer ist natürlich relativ. Eigentlich ist es leicht, aber ich hatte immer das Gefühl, 20 bis 25 kg zu tragen. Immer wieder war ein Anpassen der Winkel im Körper, passend zur Steigung des Weges und des Untergrunds notwendig. Das musste ich immer bewusst machen. Meine gesamte Automatisation ist verloren gegangen.

In Leon passierte mir dann auch ein folgenschwerer Fehler. Dort waren extrem viele schräg hängende Gehsteige. Absolutes Gift für meine Sprunggelenke. Zuerst merkte ich nichts, aber außerhalb Leons begann ein eigenartiges Ziehen in Gelenk und Schienbein.

Es war wie mit Skischuhen auf einer schrägen zu gehen. Man hält es nicht lange aus. Ähnlich erging es mir. Ich war unvorsichtig geworden. Immerhin hatte ich schon fast 500 Kilometer ohne größere Probleme zurückgelegt. Das sollte sich rächen.

Am nächsten Tag spürte ich einen eigenartigen Schmerz, konnte ihn aber nicht deuten. Ich legte noch 40 km in Etappen zurück, um dann festzustellen, dass sich eine Sehnenscheidenentzündung bemerkbar machte. Die ungewohnte Bewegung über wenige Kilometer bescherte mir das Aus.

Unter Umständen wären mir mehrere Wochen Ruhepause bevor gestanden, wäre ich weiter gegangen. Da die letzten 250 km nach Santiago bergig sind, entschloss ich mich nach Astorga zurückzugehen und den Camino zu beenden. Da meine Reha bald anfängt, wollte ich nichts riskieren.

Schade, aber ich darf dankbar sein, so weit gekommen zu sein.

Mir fehlt nach wie vor die Feinmotorik. Alles fummelige bereitet mir Probleme. Ein besonderes Training bescherten mir eingewickelte Zuckerln. Ich brauchte für jedes mehrere Minuten, um das mit Papier ummantelte zu öffnen. Es war gleichzeitig eine gute Übung für automatisiertes Gehen, da ich mit meiner Aufmerksamkeit beim Greifen war. Training pur also! Meine Ergotherapeutin hätte eine Freude mit mir gehabt.

Überhaupt war das Greifen schwierig. Am gemeinsamen Essen beteiligte ich mich nicht oft. Schüsseln wurden herumgereicht und das stellte mich oft vor ein Problem. Ich konnte sie nicht richtig fassen oder weiterreichen. Ungelenkig und potschert stellte ich mich an. Zu erklären, dass ich krank war, ist mir nicht möglich gewesen. Vor allem nicht in den verschiedenen Sprachen. So vermied ich es einfach, es war das leichteste für mich.

Das Denken muss ich unterteilen, da es verschiedene Bereiche oder Umstände gibt.

Ein wichtiger Punkt ist mir gleich aufgefallen. Ich wollte ja Gehen, um im Kopf leer zu werden. Leer werden heißt aber, NICHT denken. Das tat ich und diese gewonnene Energie setzte sich in vermehrter Gehleistung nieder.

Gar nichts Denken konnte ich natürlich auch nicht. Meine Bewegungen musste ich natürlich noch immer andenken. Aber Gedanken über Probleme, was ansteht und vieles andere, sind weggefallen. Und diese frei werdende Ressource zeigte sich in Gehleistung.

Es ist eigentlich ganz einfach, hatte ich aber im Vorfeld nicht bedacht. Ich habe über den Tag eine bestimmte Menge Energie. Egal ob ich denke, gehe oder sonst wie bewege, diese Energie wird weniger. Da aber das Denken über die Probleme zu Hause wegfielen, blieb einfach mehr für das Gehen über.

Noch ist die Energie schneller vorbei, als der Tag Stunden hat. Daher spüre ich diese Veränderung sehr stark. Das war auch ein Hauptgrund für manch einen Zweifel vorher, ob ich überhaupt schon fahren kann. Ich musste halt aufpassen, diesen Punkt nicht zu übersehen, denn dann kann es mühsam werden.

Ich muss denken, um vorwärts zu kommen. Die Orientierung am Camino war nicht so schwer. Überall weisen gelbe Pfeile oder die Jakobsmuschel den Weg. Nur ganz selten war ich im Zweifel, ob ich noch richtig bin. Da machte mir die andere Art der Orientierung mehr Probleme.

Nämlich die Orientierung wo ich war. Damit war ich überfordert. Das nächste Dorf konnte ich mir gerade noch merken. Aber aus welchem ich herkam oder wo ich hinwollte, dass hatte ich gleich wieder vergessen. Ich wurde immer wieder gefragt, wieweit ich noch zu gehen gedenke. Das konnte ich aber nicht sagen. Mein fehlendes Kurzzeitgedächtnis war daran schuld. Ich hatte kein Gefühl für Distanzen oder merkte mir einen Namen.

Wie ich ein Rezept zum Kochen immer wieder von vorne durchlesen muss, ist es auch mit der Tagesetappe. Immer wieder von vorne. Ich konnte im Reiseführer nachschauen, eine Minute später wusste ich nicht mehr, wohin oder wieweit. Es gab aber nur eine Richtung und die war mit gelben Pfeilen markiert. Und irgendwann musste auch eine Herberge kommen.

Ich ging einfach, soweit mich die Beine trugen. Zu Mittag begann ich nach einer Herberge Ausschau zu halten. Meine Konzentration lässt am Nachmittag stark nach, da wollte ich bereits ein Quartier haben.

Außerdem wurde es am Nachmittag recht heiß. Dem wollte ich mich nicht aussetzen. Während andere noch gingen, legte ich bereits die Beine hoch, obwohl ich die Hitze gut vertrug. Aber ich war meist schon seit frühen Morgen unterwegs, da konnte ich gerne stoppen. Mir lief ja nichts davon und ich hatte ja nicht das Ziel, nach Santiago zu gelangen. Zumindest zunächst nicht.

Erst gegen Ende zeichnete sich ab, dass ich den Camino France doch in Santiago beenden könnte. Allerdings durften keine Zwischenfälle vorkommen, was ja bekanntlich anders endete.

So reduzierte ich das Denken auf ein Minimum. Ich verfiel oft in ein meditatives Gehen. Keine Gedanken, kein durchspielen von Möglichkeiten, nichts. Denken und Gedanken, ein Mysterium. Mit Gedanken habe ich sowieso noch meine Probleme. Es sind mir noch keine weiterführenden Gedanken möglich.

Eine gewisse Konzentration war notwendig. Für das Gehen, das Bewegen und für die Orientierung habe ich sie gebraucht. Alles andere versuchte ich zu vermeiden.

Angestrengte Gespräche und Diskussionen am Abend unter den Pilgern führte ich keine. Das kostete mir zu viel Energie. Außerdem wurden meist zwei, drei Sprachen am Tisch gesprochen. Das war mir zu anstrengend und ich verzog mich in mein Bett. Ich ordnete alles dem Gehen unter.

Spanisch überforderte mich von Anfang an. Es war so anstrengend, dass ich mein Spanisch Wörterbuch bei nächster Gelegenheit nach Hause schickte. Wenn, dann musste Mr.Google herhalten. Einzig Englisch zu sprechen ging, war aber trotzdem schwer für mich. Ich konnte vielen Gesprächen nicht folgen, selbst Sprechen stellte oft ein Handicap dar.

Ein paar Pilger wussten über meine Probleme Bescheid. Sie gingen auf meine Problematik ein und halfen mir immer wieder. Mit ihnen ging ich auch ein Stück des Weges oder traf sie alle paar Tage wieder.

Es tat mir oft leid, dass ich vielem nicht folgen konnte und mich oft zurückzog. Aber es ging nicht anders, mein Hauptaugenmerk lag beim Gehen. Etwas anderes war mir nicht möglich.

Ich musste Energie einsparen, wo ich konnte. Mir war klar, dass ich vieles nicht erleben konnte, was den Camino ausmacht. Aber ich war ja wegen etwas anderem hier und dieses Erleben war genauso wertvoll. Wie man den Camino auch angeht, man wird so akzeptiert, wie man es möchte. Jeder kommt mit einer eigenen Motivation her.

Besonders die Städte mit ihren alten Bauten und Kirchen sind sehr schön und sehenswert. Ich möchte unbedingt wiederkommen, um auch dieses "andere" am Camino zu erleben. Gerade die Städte und Dörfer haben einen eigenen Flair, den ich nur am Rande wahrnekmen konnte.

Nun, in diesen Bereichen lagen meine Defizite am Weg. Ich habe mit meiner Behinderung und Handicap zu leben. Das ist eben anders wie früher.

Ich bin noch immer am Jakobsweg, dem Camino France, unterwegs. Jetzt doch schon die dritte Woche. Eigentlich unglaublich. Ich wollte weg aus Graz, weg aus Österreich. Die Decke fiel mir auf den Kopf. Hier habe ich gefunden, was ich wollte. Ruhe und wieder zu mir kommen.

In erster Linie versuche ich an nichts zu denken. Was nicht ganz stimmt, denn die Bewegung muss nach wie vor angedacht werden. Dazu muss ich immer den Weg vor mir genau beobachten, dass ich in keine Löcher stürze oder mich sonst wie gefährde.